Erst dadurch, dass sich mit dem religiösen Gegensatz, den Luthers Auftreten herbeiführte, politische Interessen verbanden, und die Fürsten, die von jeher nach Unabhängigkeit vom Kaiser getrachtet hatten, ihre selbstsüchtigen Pläne mit einer Gewissenspflicht verwechseln konnten, kam es zur endgültigen Trennung. Wie sehr weltliche Interessen bei den Glaubenskämpfen des 16. und 17. Jahrhunderts mitwirkten, zeigt sich darin, dass die Parteien nicht rein nach dem Bekenntnis geschieden waren. Der Kampfpreis der Fürsten im Westfälischen Frieden war, wenn auch nicht die volle Souveränität doch eine ihr ähnliche Selbständigkeit, das Recht, Bündnisse mit ausländischen Staaten zu schließen, und das Recht, das religiöse Bekenntnis in ihren Ländern zu bestimmen. Die kaiserliche Macht war durch den Friedensschluss und die darauf folgenden Wahlkapitulationen so geschwächt, dass auch ein energischer Kaiser, der seinen Willen ernstlich darauf gerichtet hätte, sich nicht zum Herrn des Reiches hätte machen können. Langsam aber unaufhaltsam vollzog sich die Auflösung des gewaltigen Körpers, der seinen Charakter als Haupt und Kern der christlichen Welt verloren hatte. Die mächtigen unter seinen Gliedern, die Territorialfürsten, suchten sich auf Kosten der benachbarten zu vergrößern, nur dann hielten sie zusammen, wenn es galt, den Kaiser an einer etwaigen Machtvermehrung im Reich zu hindern. An die Stelle der starken Bünde, die einst germanischer Gemeinschaftsgeist geschaffen hatte und die wiederholt Aufgaben des Reiches ausgeführt hatten, traten die Allianzen der Fürsten, nach den Bedürfnissen des Augenblicks auch mit ausländischen Mächten ohne Rücksicht auf Kaiser und Reich und meist mit dem Hintergedanken baldiger Trennung geschlossen. Es kam so, dass das Reich immer unterlag, dass die Schwachen stetig schwächer wurden und dass die Gewinne der Starken dem Ganzen nicht zugutekamen. Alles Bedeutende, was in den die äußere Geschichte Deutschlands im 18. Jahrhundert beherrschenden Kämpfen zwischen Habsburg und Hohenzollern geschah, kann das Gemüt der Deutschen nicht erheben, weil ihr tragisches Ergebnis war, Deutschland zu zerreißen.

Zerfiel das reichgegliederte, ruhmreiche Gebäude des Reichs, so war doch das Gefühl der Zusammengehörigkeit im deutschen Volk nicht erstorben, noch waren die Ideen erloschen, die einst heiliggehalten waren und allen vorangeleuchtet hatten. Aus den zerbröckelnden Trümmern, die ein Gegenstand des Hohnes der umgebenden Völker waren, erschwang sich die deutsche Musik, in unvergänglichen Formen das Unsterbliche des sterblichen Körpers bewahrend. Vom Gipfel ewiger Gleichnisse herab sich ergießend, ergriff sie das gesamte Geistesleben, die Dichtung folgte ihr. Hier war das Band der Überlieferung nicht abgerissen, hier lebte noch das Reich der Gerechtigkeit, das Gottesreich, die erhabene Idee, die dem Römischen Reich Deutscher Nation eingebildet gewesen war. Nie ist einer untergehenden Epoche der Geschichte eines großen Volkes ein schöneres Schwanenlied gesungen worden.

* * *

Leviathan

„Meinst du“, heißt es im Buch Hiob, „dass der Leviathan einen Bund mit dir machen werde, dass du ihn immer zum Knecht habest? Auf Erden ist ihm niemand zu gleichen und ist gemacht ohne Furcht zu sein.“

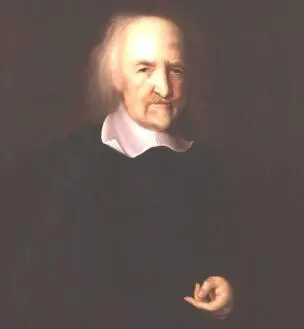

Diesem Leviathan der Bibel, dem Ungetüm, das dem Menschen seine Ohnmacht zum Bewusstsein bringen soll, wird der Staat als höchste Macht unter der Sonne gleichgesetzt. Es war ein Engländer, Thomas Hobbes, der das Bild in einem im Jahr 1650 erschienenen Buch gebrauchte.

Thomas Hobbes (5. April 1588 in Westport, Wiltshire – 4. Dezember 1679 in Hardwick Hall, Derbyshire) war ein englischer Mathematiker, Staatstheoretiker und Philosoph. Er wurde durch sein Hauptwerk „Leviathan“ bekannt, in dem er eine Theorie des Absolutismus entwickelte.

Er vergleicht den Leviathan Staat einem Menschen, einem riesenhaften, und folgert daraus, dass der Staat wie der Mensch nur eine Seele, einen Willen haben könne. Jede Existenz im Staat muss ihm untergeordnet sein.

Die Auffassung des Staates als einer einheitlichen Gewalt war nicht neu.

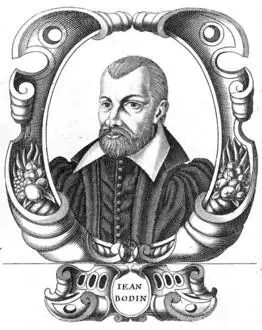

Jean Bodin [ʒɑ̃ː boˈdɛ̃ː] (* 1529 oder 1530 in Angers; † 1596 in Laon), latinisiert auch Joannes Bodinus Andegavensis, war ein französischer Jurist.

Schon im 16. Jahrhundert hatten der französische Gelehrte Jean Bodin und im 17. Jahrhundert der französische Staatsrat Lebret gelehrt, die Staatsgewalt sei so wenig teilbar wie der geometrische Punkt. Der deutsche Staatsrechtslehrer Althusius, Professor in Herborn und Syndikus der Stadt Emden, gab etwa 40 Jahre vor Hobbes ein bedeutendes Werk heraus, in dem er gleichfalls die Staatsgewalt, von ihm Majestas genannt, als einheitlich und unteilbar auffasste. Sie gehörte nach ihm dem Volk, welches sie auf eine regierende Person, sei es ein einzelner oder eine Mehrheit, überträgt. Dem Regierenden gegenüber behält das Volk, der eigentliche Inhaber der Majestas, das Recht des Widerstandes, wenn er zum Tyrannen wird. Ein einzelner allerdings darf ihn nicht angreifen, absetzen oder sonst zwingen, wohl aber diejenige Behörde, welche, das Volk vertretend, sein Recht ausüben kann.

Johannes Althusius ( * 1563 – † 1638)

Den Deutschen war die Theorie von der unteilbaren Staatsgewalt fremd. Das vornehmste Staatsgebilde des Abendlandes, das Römische Reich Deutscher Nation, war ein Wahlreich, in dem die Regierungsgewalt oder Majestas zwischen dem Kaiser und den Fürsten, dem Reich im engeren Sinn oder den Reichsständen, geteilt war. Ähnlich war es in den einzelnen Ländern, die das Reich bildeten. Gelangten die Fürsten auch nicht durch Wahl, sondern durch Erbfolge zur Herrschaft, so war doch immer noch kenntlich, dass sie ursprünglich nur Inhaber einzelner Regierungsrechte gewesen waren. Sie teilten die Gewalt mit den Ständen, die ihnen meistens erst dann huldigten, wenn sie ihnen ihre Rechte eidlich gewährleistet hatten. Die Stände, fast immer aus Vertretern des Adels, der Geistlichkeit und der Städte, sehr selten auch aus solchen der Bauern bestehend, setzten sich für ihre eigenen Interessen ein, aber auch für die der Teile des Volkes, die nicht unmittelbar vertreten waren. Man nannte die Art des Staates, in dem die Regierungsgewalt zwischen Fürst und Ständen geteilt war, den Ständestaat. In den geistlichen Ländern des Reiches nahm die geistliche Körperschaft, welche den Bischof, Abt oder was für einen Herrn immer wählte, die Stelle der Stände ein. Auch das Haupt der Kirche, der Papst, wurde von den Kardinälen gewählt; das Konstanzer Konzil hatte die Absetzbarkeit der Päpste erklärt und selbst einen Papst abgesetzt.

Wenn die Germanen sich rühmten, die Freiheit in das zusammenbrechende Römische Reich eingeführt zu haben, so durften sie das insofern tun, als sie keine Macht gelten ließen, die nicht durch das Recht veredelt gewesen wäre. Auch der mächtigsten Macht setzten sie die Schranke des Rechts. Die gewaltige Pyramide des mittelalterlichen Reiches war durch das Spiel miteinander ringender und sich ausgleichender Kräfte beseelt und dadurch als lebendiger Organismus gekennzeichnet.

Читать дальше