1 ...6 7 8 10 11 12 ...21 Der Einfluss der Rohrlänge bietet eine tolle Chance, einen Resonator feineinzustellen. Wenn du das Rohr oder die Rohre ausziehbar konstruierst, kannst du die Resonanzfrequenz auch nach dem Bau noch justieren.

4.3.3.4Schlitzplattenschwinger

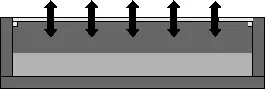

Diese Form von Absorbern ist ebenfalls eine Art von Helmholtzresonator, jedoch für höhere Frequenzen (100 bis 500 Hz) vorgesehen und breitbandiger arbeitend.

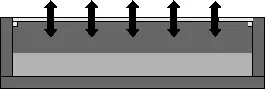

Der Aufbau des Basiskastens ist gleich dem Plattenschwinger und kann daher im betreffenden Unterkapitel nachgelesen werden. Beim Schlitzplattenschwinger wird die Frontplatte allerdings nicht vollflächig, sondern eben mit Schlitzen ausgeführt.

Die Absorption des Schalls erfolgt hier nicht nur durch eine Auslenkung der festen Anteile der Frontplatte, sondern auch durch Strömungswiderstände der Schallwellen beim Passieren der Schlitze auf Grund des Luftpolsters im Kasten.

Ein Schlitzplattenschwinger im Schnitt (Mistele)

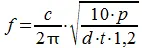

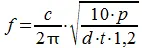

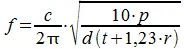

Die dazugehörige Resonanzfrequenz ermittelst du mit folgender Formel:

f: Resonanzfrequenz [Hz]

c: Schallgeschwindigkeit (343 m/s)

p: Schlitzflächenanteil der Frontplatte in % (Perforation)*

d: Tiefe des Moduls in [m] (Innenmaß!)

t: Schlitztiefe [mm]

*Wichtig: Hier ist die reine Prozentzahl anzugeben, also 2 bei 2 % und nicht etwa 0,02.

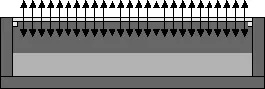

4.3.3.5Lochplattenschwinger

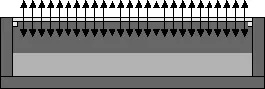

Auch hier haben wir es mit einer Untergattung der Helmhöltzer zu tun. Der Aufbau des Basiskastens ist wiederum gleich dem Plattenschwinger und kann dort nachgelesen werden. Ähnlich wie beim Schlitzplattenschwinger wird hier die Frontplatte ebenfalls nicht vollflächig, sondern perforiert ausgeführt. Statt Schlitzen sind es hier allerdings Löcher.

Die Absorption erfolgt auch hier durch Auslenkung der Frontplatte und dem Strömungswiderstand in den Löchern auf Grund des dahinter ruhenden Luftpolsters.

Ein Lochplattenschwinger im Schnitt (Mistele)

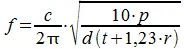

Für die Auslegung gilt folgende Formel:

f: Resonanzfrequenz [Hz]

c: Schallgeschwindigkeit (343 m/s)

p: Lochflächenanteil der Frontplatte in % (Perforation)*

d: Tiefe des Moduls in [m] (Innenmaß!)

t: Lochtiefe [mm]

r: Radius der Löcher [mm]

*Wichtig: Hier ist die reine Prozentzahl anzugeben, also 2 bei 2 % und nicht etwa 0,02.

Ein Mythos! Gesangskabinen gehören zu den am stärksten überschätzten Studiotools überhaupt. Gerade Einsteiger meinen häufig, sie bräuchten unbedingt eine solche Kabine in ihrem Aufnahmeraum, um einen besseren Gesangssound zu erhalten.

Das Ergebnis ist dann eine kleine Kiste mit engen 1 bis 2 m², die auch noch randvoll mit Akustikschaumstoff geknallt wird. In den meisten Fällen resultiert daraus dann ein halbwegs trockener, aber dunkler Sound, der häufig ein großes Mumpfpotential in den unteren Mitten mit sich bringt.

Hinzu kommt das Problem, dass es in so einem Konstrukt immer Schwierigkeiten mit der Beleuchtung und der Luftzufuhr gibt, was den Entspannungsfaktor beim Aufnehmen in der Regel stark einschränkt. Gerade bei Gesangsaufnahmen muss sich der Interpret eben uneingeengt und wohl fühlen!

Bevor du also Geld in so eine Kiste investierst, optimierst du lieber deinen Studioraum so, dass dort auch schöne Gesangsaufnahmen möglich werden.

Sicher, große Studios haben Gesangskabinen. Hier sprechen wir aber nicht von kleinen Kisten mit Schaumstoff an den Wänden, sondern von echten kleinen Räumen mit 4 bis 8 m², die in vieler Hinsicht akustisch optimiert sind. Dies fängt bei der unregelmäßigen Raumgeometrie an, geht über die Entkopplung der Wände und Böden von der Außenwelt und endet bei unterschiedlichsten Absorberstoffen an den Innenseiten.

Wenn du Platz für solch eine Konstruktion hast, ist es durchaus eine Überlegung wert, sich so einen Raum im Raum aufzustellen.

In einem Raum dieser Art kannst du neben Gesang eventuell auch Gitarrenamps oder O-Töne für Samples aufnehmen.

Der Bau eines solchen Raumes ist mit hohen Kosten verbunden. Um nicht unnötig Material und Zeit zu verschwenden, empfehle ich dir also, unbedingt gleich einen Akustiker zur Unterstützung hinzu zu ziehen!

Hast du keinen Platz, keine Lust oder nicht die Mittel für so ein Bauvorhaben, lass es sein und vermeide unbedingt den halbgaren Weg über eine oben beschriebene Gesangskiste!

Ein Studioraum zum Aufnehmen und Abhören, der sinnvoll mit Absorbern und Diffusoren ausgestattet ist, wird immer besser klingen als solch ein zusammengeschusterter Klangsarg.

4.4Vorschlag zur Raumoptimierung

Abschließend möchte ich dir ein paar Vorschläge zur akustischen Optimierung eines typischen Homerecording-Raums machen. Basis hierfür ist zunächst ein Raum, der grundsätzlich ruhig ist. Eine interne Akustikverbesserung ist sinnlos, wenn alle 5 Minuten die Straßenbahn vorbei rattert. Gehen wir also von einem ruhigen, rechteckigen Wohnraum mit ca. 15 m² bis 20 m² und normal hoher Decke aus.

Deinen Arbeitsplatz stellst du symmetrisch und mit etwas Abstand zur Wand auf. Die wandentfernte Aufstellung verhindert Kammfiltereffekte und Bassüberhöhungen.

Die Abhörrichtung solltest du entlang der langen Raumseite orientieren. So kannst du Resonanzen im empfindlichen Mittenbereich im Voraus vermeiden.

Hinter und neben deinem Hörplatz bringst du Breitbandabsorber an, die verhindern, dass Reflexionen der Vorderseite und der Seitenwände deine Mixbeurteilung stören.

Es gilt das Prinzip: Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Zur Positionsfindung kannst du dich des Spiegeltricks bedienen: Hierzu bewegst du einen Spiegel entlang der Raumwände. An der Position, an welcher du deine Monitore im Spiegel siehst, sollte ein Absorber angebracht werden. In besonders schlechten Räumen (niedrige Decken!) können sogenannte Clouds an der Decke über dem Hörplatz helfen. Dies sind Absorber, die analog zu den Wandabsorbern an den Decken platziert werden.

Ideale Positionen für Bassfallen sind wie gesagt die Raumecken. Je nach Bassproblematik kannst du also in den Ecken vor deinem Abhörplatz und in den hinteren Raumecken Bassfallen anbringen. Eine besonders gemütliche Form der Bassfalle ist natürlich das obligatorische Studiosofa. Dabei „klingt“ ein Stoffsofa besser als ein Ledersofa, da letzteres wiederum viel Schall reflektiert!

Da wir schon bei den Möbeln sind: Wie bereits geschrieben, kannst du im hinteren Bereich offene Regale als Diffusoren aufstellen. Willst du niedrige Räume akustisch erhöhen, kannst du auch Diffusoren an der Decke anbringen. Zusammen mit den Clouds am Hörplatz können Diffusoren im hinteren Deckenbereich das LEDE-Prinzip unterstützen!

Grundsätzlich solltest du Absorber und Diffusoren so groß gestalten bzw. so anbringen, dass sie auch auf Kopfhöhe wirken. Dann funktionieren sie nicht nur beim Abhören im Sitzen, sondern auch z. B. beim Einsingen im Stehen.

Um die Akustik ändern zu können, kannst du an den hinteren Längsseiten raumhohe Vorhänge aus Bühnenmolton anbringen, die du bei Bedarf zu- oder aufziehst. Ebenso variabel und noch besser hinsichtlich Bandbreite und Wirkungsgrad sind mobile Stellwände. Letztere kannst du analog der Breitbandabsorber bauen. Sie eignen sich besonders gut zum Umstellen deines Gesangsplatzes!

Читать дальше