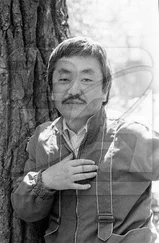

— Давно уж было-то… — говорит старик, читая названия малоизвестных немецких городков. Помолчав, он бережно убирает грамоты.

— Теперь смотри. Тут моя семья. До войны у нас было четверо и после войны столько же.

И мы смотрим многочисленные семейные фотографии, сыновей, дочерей, внуков Егора Егоровича. Тот инженер, тот моряк, тот рабочий, та учительница…

Долго и обстоятельно рассказывает хозяин о судьбе своих детей, ему есть что рассказать о своей большой трудовой семье, о радостях ее и горестях, обо всем, что сопровождает жизнь человеческую.

Выросли дети, разлетелись по северным городам, кто в Архангельск, кто в Северодвинск, кто в Мурманск, а в деревне остались старики родители.

— Зовут нас дети к себе, — говорит Егор Егорович, — да куда мы поедем? В гости, верно, в гости ездим, а век свой доживать будем здесь.

Утром Егор Егорович водит меня по деревне — не такой он человек, чтобы отпустить гостя одного. Интересно стоят здесь дома — озадками к речной долине, к ветреной стороне. Дома прочные, срубленные из «листвы», они не отличаются украшениями, но полны сурового достоинства. Возле одного из домов стоят на катках два недавно сшитых карбаса, ловко, красиво слаженных. Не потеряно кильчанами лодочное строительное мастерство.

— Егор Егорыч, как на таком в море?

— Ого! — одобряет он.

Осмотрели мы деревню с Егором Егоровичем, все он мне показал, рассказал и проводил в дальнейший путь, перевез на своей лодке через речку Кильце, хотя мог бы я стороной перейти ее вброд. Посидели мы с ним напоследок, покурили. Все не хотелось так сразу расставаться с хорошим человеком.

— Ты приезжай, — говорит Егор Егорович. — С семьей приезжай, места хватит, поместимся.

И несколько раз, разойдясь, мы останавливались и махали друг другу рукой.

И вот иду я мезенскими лугами, иду в знаменитое село Кимжу. Одни говорят: десять километров до нее, другие — пятнадцать — кто считал все извивы луговых тропинок? Местные жители этим путем редко ходят — все больше на лодках. Мог бы и я попасть попутной лодкой, да не захотел лишиться радости пройтись лугом. Тропка то к реке подойдет, покажет речные виды, то отвернет за кусты на лужок со стогами. Луга не бывают безлюдны, кого-нибудь по пути обязательно встретишь и осведомишься, верно ли идешь, не сбился ли? Чуть отклонишься от верной тропы и заблудишься в «зеленых джунглях» — в непролазных кустах среди озер и болот.

Пасется на лугу стадо, поодаль у костерка расположились трое пастухов. По всем правилам надлежит подойти к ним, познакомиться. Пастухи подробно объясняют мне дорогу.

Иду указанным путем мимо трех стогов на кривую березу, выхожу к Домашнему озеру, узкому, вытянувшемуся на несколько километров. А дальше новые озерки, кусты, еловые островки. Менялись картины, менялась погода — ветер разнес облака, проглянуло солнце. Дорога пошла на угор, повела сосновым бором. Невысок бор в зоне крайнесеверной тайги, но весел, пахуч, пронизан солнцем. Вдоль дороги, куда ни взглянь, из мохового подстила торчат шляпки белых грибов, а про другие и говорить не стоит, можно сказать, немного лишь преувеличив, что грибов больше, чем деревьев.

Уже здесь, на лесной дороге, зарождалось предчувствие сказки. Ведь к сказке ведут не широкие дороги, а такие вот луговые и лесные тропки. Идешь бором — и вдруг лес расступается, и на опушке — ворота, не иначе — ворота в сказку. Я сказал, как водится: «А ну, покажись, чудо чудесное!» Ворота скрипнули и распахнулись, и она, сказочная Кимжа, предстала взору.

У тихой речки вдоль речной излучины лежал неведомый деревянный городок. Были в этом городке статные избы-хоромы, и церковка, взметнувшаяся ввысь острым шатром, и высокие амбары, и мельницы за околицей, и кресты возле домов. Красота прошлого сохранилась здесь нетронутой.

Много я видел красивых деревень на Двине, на Онеге, на самой Мезени, но нигде не встречал такого прекрасного ансамбля, как в Кимже. Весь строй изб настолько гармоничен, ясен, что и не расположить лучше, чем сложилось. Деревня лежит картинно, откуда ни взглянешь — отовсюду она хороша. Все, чем восторгаемся мы в народном зодчестве, — все здесь есть. Это поистине заповедное село.

У нас много пишут о музеях под открытым небом. В ряде северных областей стремятся собрать памятники деревянного зодчества в одном месте. Большой известностью пользуются Малые Карелы под Архангельском. В Малых Карелах я был, и оставили они во мне впечатление двойственное. Радует то, что памятники здесь заботливо охраняются и старательно реставрируются. Но я-то видел многие из них там, где они искони стояли, и в Карелах воспринимал их как копию. Общеизвестно, что памятник архитектуры, в отличие от других произведений искусства — картин, скульптур, небезразличен к местонахождению, что он органично связан с природой, с окружающим пейзажем. Особенно относимо это к деревянному зодчеству, и тот, кто бывал в северных деревнях, это знает.

Читать дальше