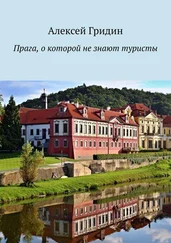

Костел Девы Марии Победоносной на Белой горе. Южный портал

Полстолетия спустя храм закрыли в соответствии с распоряжением императора Иосифа II. В 1781 году этот государственный деятель велел упразднить монастыри и духовые ордена, не занимающиеся народным просвещением или уходом за больными. Здание продали с торгов, и его владельцем стал некий Йозеф Ульрих, владелец пивоваренного завода.

Новые владельцы быстро привели костел в такое состояние, что ему потребовался серьезный ремонт. Здание выкупили монахи-бенедиктинцы из расположенного неподалеку Бржевновского монастыря. После реконструкции в костеле Девы Марии Победоносной вновь начались службы. И по сей день он принадлежит католической церкви, а попасть в здание можно только во время богослужений.

Побывать внутри мне не удалось, но, судя по имеющимся описаниям, убранство костела не назовешь роскошным. Зато там можно увидеть фрески, посвященные не только библейским сюжетам, но и битве на Белой горе. То же сражение изображают лепные рельефы на фронтоне западного портала — их можно увидеть, и не заходя во двор или в само здание. Южный портал украшен скульптурами ангелов и святых. В частности, здесь представлены св. Рох и св. Себастьян, считавшиеся защитниками от чумы.

Костел Девы Марии Победоносной на Белой горе. Рельефы на фронтоне западного портала

Вернемся к битве на Белой горе. Политический итог проигранного сражения для чехов был печальным. Фридрих Пфальцский бежал — оставшиеся ему двенадцать лет жизни он будет доживать в изгнании. Многие предводители антигабсбургского мятежа просили императора о прощении. Кто не склонил голову, лишился ее на плахе. Страна окончательно стала провинцией Священной Римской империи.

В начале XIX века под давлением Наполеона Священная Римская империя перестала существовать. Ей на смену пришла империя Австрийская, а затем — Австро-Венгерская. Но о независимости Богемии не было и речи. Хотя в середине XIX столетия и обсуждались проекты чешской автономии, они так и остались проектами. Лишь в 1918 году, когда Австро-Венгрия окажется на пороге поражения в Первой мировой войне, удастся создать независимое государство под названием Чехословакия.

О сражении на Белой горе в течение двухсот лет почти не вспоминали. Но в девятнадцатом веке началось чешское национальное возрождение. И вот тут битву, которую объединенные протестанты различных национальностей проиграли католикам различных национальностей, стали трактовать как поражение чехов в борьбе с немецким нашествием. Все, что случилось после 1621 года, превратилось в эпоху иноземного владычества. И нельзя сказать, что идея проигрыша при Белой горе как национального унижения притянута за уши. До трех четвертей дворянских поместий в Богемии сменили владельцев: Фердинанд II наказывал мятежников и награждал тех, кто остался ему верен — Линхтенштейнов, Лобковицей, Вальдштейнов. Протестантам было велено перейти в лоно католической церкви или покинуть страну. Историки подсчитали, что из знати и средней или крупной буржуазии за границу перебрался каждый четвертый. На их место приезжали немцы-католики.

В 1904 году Ян Колатор, староста деревни Бржевнов (сегодня Бржевнов — один из районов Праги, и о нем я еще расскажу подробнее в другой главе), предложил поставить здесь памятник. Костел Девы Марии Победоносной был памятником, созданным торжествующими католиками-иноземцами. Теперь, наконец, стоило и чехам как-то отметить место, на котором сотни лет назад суровая реальность сокрушила их мечты о независимости. Колатор не только управлял Бржевновом. Он еще и руководил местным отделением «Сокола» — молодежного спортивного движения, созданного Мирославом Тыршем. Хотя «Сокол» формально был вне политики, в нем активно пропагандировались идеи чешского национализма и панславизма. Местные «соколы» и просто неравнодушные люди принялись собирать деньги. В частности, проводились благотворительные спектакли, вся выручка с которых шла в фонд будущего памятника.

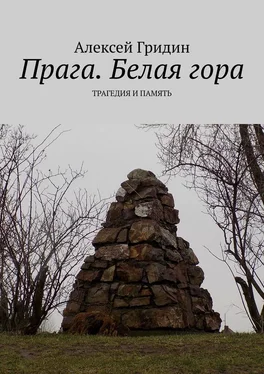

Колатор предполагал, что памятник откроют в 1920 году, к трехсотой годовщине битвы, и будет он скромным. Но идея заинтересовала профессиональных скульпторов и архитекторов. Станислав Сухарда, Йозеф Гочар, Франтишек Билек и прочие именитые мастера начали разрабатывать монументальные проекты. Наверно, хорошо, что реализации их грандиозных идей помешала банальная нехватка денег. Какую-то сумму «соколы» собрали, но хватило ее, как и предполагал Колатор, только на скромную пирамиду, сложенную из крупных грубо отесанных камней и дополненную памятной табличкой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алексей Гридин - Рубеж [сборник]](/books/27179/aleksej-gridin-rubezh-sbornik-thumb.webp)