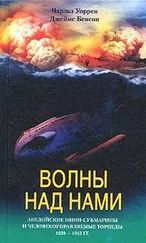

С каждым годом все чаще возникала острая необходимость рисовать подводные пейзажи с натуры и делать наброски животных в их родной среде.

По Дальнему Востоку материал у нас был. Николай работал там несколько месяцев с корейскими ловцами трепангов. Он много раз спускался под воду вместе с ними в тяжелом водолазном снаряжении и писал под водой этюды. Эти подводные рисунки служили нам основой для работы, когда надо было изображать дальневосточные моря.

Но у каждого моря свое, особое лицо, свои подводные пейзажи, и даже Черное и Азовское моря, такие, казалось бы, близкие, соединенные проливом, сильно отличаются одно от другого характером дна, растительностью, цветом воды и т. д.

Попытки рассматривать подводный мир глазами, не защищенными от непосредственного соприкосновения с водой, почти ничего не давали. Все окружающее имело вид зыбких призраков с размытыми контурами.

Дело в том, что изображения предметов становятся отчетливыми только тогда, когда лучи света преломляются хрусталиком глаза и изображение попадает на сетчатку. Коэффициенты преломления оптической системы глаза и воды практически равны. Поэтому, переходя из водной среды непосредственно в глаз, лучи света почти не преломляются и изображение падает за сетчатку. Глаз видит предметы не в фокусе, как если бы водолаз страдал сильнейшей дальнозоркостью, а предметы были бы у него перед самым носом. Для того чтобы отчетливо видеть в воде, надо иметь прослойку воздуха между глазами и водой.

Иногда, в редкие дни абсолютного штиля или при слабом ветре, когда пологие волны, как бы облитые маслом, медленно вздымали воду, на некоторое время немного приоткрывалось окно в заветный мир. С борта судна или с высоты прибрежных скал можно было видеть блестящие стройные тела рыб, проходящих в толще воды, непонятную возню в зарослях водорослей или зеленый блеск в густой тени у подножия подводного утеса.

Но малейший порыв ветра, легкая рябь на поверхности воды — и все исчезало за непроницаемой завесой.

Я наслушалась рассказов о так называемом корейском окне, или подводном бинокле, ящике или трубке со стеклянным дном. Во время одной из поездок я сделала такой бинокль, вмазав кусок стекла в консервную банку с вырезанными донышками. Результат был не слишком хорош. Острые края банки врезались в лицо, волны захлестывали через ее край, поле зрения было очень ограниченно. Тем не менее, то, что я увидела, заворожило меня на всю жизнь. Это происходило на Азовском море, где подводные пейзажи довольно бедны и однообразны, а мои первые знакомства с рыбами в естественной среде невольно ограничивались только бычками, наиболее часто встречающимися у берега. Лежа на камне и глядя в свой убогий бинокль, я ломала голову над конструкцией очков или маски, которая позволила бы свободно плыть в воде, глядя на подводный мир. Было решено к следующей поездке достать маску от противогаза и при помощи ее разрешить все проблемы. Предполагалось привязать гофрированную трубку к куску пенопласта или пробки, чтобы можно было дышать, лежа в воде вниз лицом.

Если бы я более внимательно следила за литературой, мне не пришлось бы ломать голову над конструкцией подводного снаряжения.

Осенью после возвращения с Азовского моря я просматривала в библиотеке института журналы прошлых лет. Рассеянно листая толстые глянцевитые листы, я неожиданно увидела фотографию человека в овальной маске, закрывающей глаза и нос, с баллонами за спиной и странными, лягушачьими лапами на ногах. Человек плыл среди разноцветных кораллов, над его головой вились полосатые рыбки. Подпись гласила: «Дюма исследует кораллы Красного моря».

Я внимательно прочитала статью. Оказалось, что прекрасная идея проникнуть в подводный мир была новой только для меня. В литературе на эту тему, отобранной в библиотеке, подробно рассказывается о двух возможных путях, по которым можно было идти.

Первый путь — сложной и дорогой аппаратуры — акваланга. Это прибор, состоящий из одного или двух баллонов (пять-семь литров каждый), в которых находится воздух, сжатый до 150–200 атмосфер, и легочного автомата, регулирующего подачу воздуха в легкие водолаза под давлением равным давлению воды. Запас воздуха в зависимости от глубины и выполняемой работы может обеспечить дыхание под водой от нескольких минут до часа с лишним.

Чтобы наполнить акваланг воздухом, надо иметь компрессор и сложную систему фильтров. Эти фильтры очищают воздух, поступающий в баллоны акваланга, от пыли, масла и вредных примесей, но не могут очистить его от угарного газа, самого страшного врага. Примесь угарного газа в 0,15—0,20 процента уже смертельна для человека, а под водой опасны даже 0,05 процента. Надо, чтобы зарядка баллонов происходила там, где нет работающих двигателей внутреннего сгорания, и желателен компрессор с приводом от электродвигателя.

Читать дальше