Енисей — промышленные ворота Сибири

Первый дом в Норильске, 1921 год (Рис. 2)

Средняя часть озера Лама (фото Ю.С.Куликова) (Рис. 3)

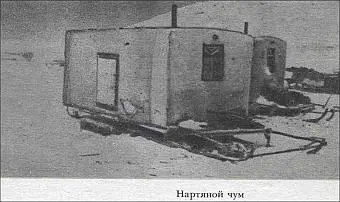

Оленный караван в пути. Впереди нартяной чум, сзади балок (Рис. 4)

"Легкая санка" (Рис. 5).

До открытия Сибирской железной дороги, строительство которой началось лишь в 1891 году, единственным средством сообщения Сибири с Европейской частью был старинный тракт через Тюмень, Омск, Енисейск. При этих условиях Северный морской путь как дешевая, с широкой пропускной способностью транспортная связь Сибири с портами Европейской части России и Западной Европы имел первостепенное значение. Торговые плавания в Сибирь через устья Оби и особенно Енисея стали практиковаться уже с начала XIX века. Несмотря на трудные условия навигации во льдах Карского моря, большинство рейсов заканчивалось удачно. Провоз товаров морским путем даже при высоких фрахтах обходился много дешевле, чем Сибирским трактом. Выгодным были вывоз сырья на европейские рынки. Однако, несмотря на все это, плавания морским путем в Сибирь широкого применения тогда не получили. Развиваясь в противоречивых условиях формирования капиталистической России, они отражали все порочные стороны этой социальной системы.

Старинная часовня на реке Рыбной (Рис. 6)

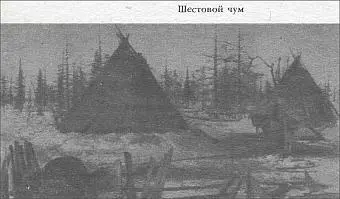

Шестовой чум (Рис. 7)

Нартяной чум (Рис. 8)

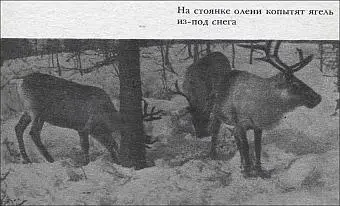

На стоянке олени копытят ягель из-под снега (Рис. 9).

На Сибирь в то время смотрели как на колонию с ее дешевым сырьем и рынком неограниченного сбыта товаров. Здесь-то и столкнулись интересы русских, в частности московских, и западноевропейских капиталистов. Зарубежные товары и машины, несмотря на высокий фрахт и страховые полисы, обходились сибирским промышленникам в Енисейске, Красноярске, Омске дешевле отечественных. В результате борьбы коммерческих интересов русских и иностранных компаний торговые плавания морем в Сибирь то поощрялись путем снижения пошлин на ввозимые товары вплоть до порто-франко, то, наоборот, пошлины сильно повышались. Все зависело от того, чье влияние преобладало тогда в петербургских министерских кругах. С действительными интересами самой России при этом считались мало.

Только после Великой Октябрьской социалистической революции проблема Северного морского пути как действенного средства промышленного освоения Сибири, особенно ее северных окраин, была полностью разрешена. Уже в 1918 году В.И.Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров об отпуске больших средств на гидрографическое изучение Северного Ледовитого океана с целью превращения морского пути и устьев сибирских рек в нормально и регулярно действующую водную трассу. Одновременно начались поиски мест для строительства в устьях рек портов по разгрузке и перегрузке морских и речных судов. Такой порт в устье Енисея, у острова Пашкова, начали строить еще в 1917 году. Позднее, в 1928 году, его сооружение было перенесено южнее, в Игарскую протоку, более защищенную от ледохода. В устье реки Оби в 1920 году тоже было найдено удобное место для перегрузки судов, названное Новый Порт.

Развитие морских и речных операций в устьях сибирских рек настоятельно требовало создания там крупных угольных баз для снабжения топливом приходящих судов. Ранее они брали с собой горючее и на обратный рейс. При плавании с грузом цемента парохода "Коррект" из Штеттина в устье Енисея в 1913 году 30 процентов общего тоннажа приходилось на уголь. На прямой рейс ушло 10 процентов, остальное на обратный путь. Речные суда брали уголь на весь рейс туда и обратно в Красноярске, Омске или ходили на дровах, что отнимало немало времени на погрузку. Такое положение при сколько-нибудь крупных операциях не могло дальше продолжаться. Необходимо было найти уголь вблизи от намеченных портов.

Читать дальше

![Георгий Кублицкий - Таймыр, Нью-Йорк, Африка... [Рассказы о странах, людях и путешествиях]](/books/404529/georgij-kublickij-tajmyr-nyu-thumb.webp)