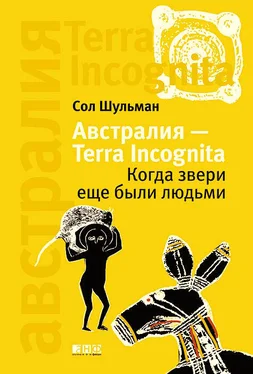

Первая надежда была на метрополию, однако желающих переселиться в Австралию британцев явно не хватало. Зато в руинах лежала материковая Европа. Огромные толпы голодных, измученных, без крыши над головой людей, которых война лишила дома, друзей, близких, скитались по ней, толкая перед собой тележки со скарбом, переходя из одного лагеря для «перемещенных лиц» в другой и пополняя ряды бомжей. На их изможденных лицах светились радость, надежда, тревога. Радость от того, что ужасы войны позади, но и тревога о будущем. Им хотелось уйти как можно дальше от пережитого и обрести хотя бы минимальный уют и благополучие.

Это был великолепный «материал» для переселения, и Австралия была для них страной надежд. Как сказал один из иммигрантов: «Первым местом, куда бы я мечтал в то время переселиться, была Луна, вторым — Австралия».

Но одно дело — желание заселить страну, а другое — преодолеть расовые предрассудки, культурные барьеры, вековые конфликты. «Мы можем иметь белую Австралию, мы можем иметь черную Австралию, но мы не можем иметь пеструю», — сказал австралийский министр иммиграции того времени. Несмотря на то что переселенцы из Европы имели абсолютный приоритет, между ними было разделение. Предпочтение отдавалось северным европейцам, «арийцам», так сказать. Особенно это относилось к прибалтам, скандинавам, немцам, датчанам, голландцам. Однако «арийцев» явно не хватало, так что вскоре двери были открыты и для южан — жителей Сицилии, Турции, Греции, Ливана, Югославии.

Значение имело и политическое прошлое иммигранта. Даже бывшая принадлежность к компартии была абсолютно неприемлема для въезда в страну, более неприемлема, чем бывшая принадлежность к «наци».

Еврейская иммиграция допускалась в размере сначала 25, а затем 50 процентов от числа пассажиров корабля, но не более 3000 человек в год. Исключение было сделано лишь для людей, переживших Холокост. Как вспоминают бывшие узники нацистских лагерей, когда корабль причаливал к австралийскому берегу, они целовали эту землю как святую. «Мы гордились страной, усыновившей нас, — пишет один из них, — но теперь и она могла гордиться нами».

И это справедливо. Послевоенная иммиграция дала стране тысячи высокообразованных специалистов, на обучение которых в нормальных условиях ушли бы десятилетия. И это притом, что рамки, установленные австралийскими профсоюзами, были весьма жесткими. Новоприбывший иммигрант заключал с правительством договор, по которому он в течение первых двух лет — независимо от профессии и квалификации — обязан был работать на любых работах, которые ему будут предложены. Это делалось по требованию профсоюзов для того, чтобы не создавалось конкуренции коренным австралийцам.

Иногда это приводило к абсурдным ситуациям. Так, например, один чешский иммигрант работал водителем скорой помощи в госпитале. Однажды он попросил хирурга разрешить ему поприсутствовать на операции. Хирург разрешил. Когда началась операция и хирург уже собирался сделать надрез, чех закричал: «Нет, нет!.. Делайте левее…» Удивленный хирург ответил, что он делает это согласно инструкции, написанной одним из лучших специалистов мира. «Верно, — сказал чех, — но я написал эту инструкцию еще до того, как стали известны некоторые дополнительные факты».

После уставшей и очерствевшей от войны Европы, где смерть и горе стали явлениями повседневными, теплое отношение простых австралийцев к новоприбывшим трогало последних до слез. «Они оставляли на моем подоконнике цыплят, овощи, фрукты и делали все это анонимно, чтобы не смущать нас, — пишет одна из иммигранток того времени. — Когда я пришла к врачу, он принял меня и не взял плату… А когда я начала благодарить его, он ответил: «Вы даже не представляете, как вы нужны Австралии»».

Правительство надеялось, что каждый иммигрант, откуда бы он ни прибыл, будет быстро и безболезненно абсорбирован австралийским обществом. Но это было далеко не так. Приехать в страну еще не означало автоматически стать ее сыном. Потребовались десятилетия моральных усилий и борьбы с собой, чтобы Австралия действительно стала домом для новоприбывшего. По официальной статистике, к 1973 году из всех послевоенных иммигрантов около четверти покинуло страну и вернулось на родину.

Вот как рассказывают о своем «вживании» в страну Сюзан и Пино — супружеская пара. Она из Венгрии, он из Италии. Их привезли в Австралию еще детьми.

Родители Сюзан к этому времени были еще молодыми людьми. Они приехали в далекую и малопонятную им страну не только пережить сложные времена, а строить жизнь. Они были простыми людьми и мечтали о простых радостях. В первый год они открыли свой маленький ремонтный бизнес. Во второй — купили подержанный автомобиль, что было неимоверной радостью. На третий год они переехали из дешевой, почти бесплатной, государственной квартиры, которую предоставляла иммигрантам страна, в дом, который они сняли. На четвертый год они смогли приобрести машину получше и впервые за четыре года позволили себе поехать на ней в отпуск на отдых. На пятый год они осуществили извечную мечту всех иммигрантов — купили собственный дом с куском земли.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Сергей Спящий - Время terra incognita [СИ]](/books/395082/sergej-spyachij-vremya-terra-incognita-si-thumb.webp)