Законы движения Ньютона управляют поведением видимых вещей, в которых бесчисленные миллиарды атомов действуют согласованно, эти законы предсказывают, как будут ударяться друг о друга бильярдные шары. Но дело обстоит совсем не так, когда речь заходит об отдельных атомах и составляющих их частицах, которые занимают мир неопределенности, в котором есть только относительный шанс того, что все будет происходить так, как предсказано. В то время, как бильярдные шары отскакивают друг от друга определенным образом, некоторые атомы будут разлетаться в некоторых направлениях больше, чем другие, в некоторых местах окажется много атомов (как в густонаселенных районах), а в других их будет мало (как в пустыне).

Поведение отдельных атомов может казаться случайным, будто они действуют наугад, но в действительности это не так. Атомы показывают действие законов квантовой механики, которые предсказывают вероятность, что определенный атом сделает то или это. Я не могу предсказать, подбрасывая монетку, что выпадет – орел или решка, тем не менее, если я подброшу миллион монеток, то могу быть уверен, что результат окажется близок к 1:1, и чем больше я подброшу монет, тем большая уверенность в этом результате у меня появится. Точно так же дело обстоит и с атомами. Фундаментальные законы квантовой механики относятся к каждому отдельному атому. Я не могу с уверенностью предсказать, как отдельный атом отреагирует на удар, что получится в результате – орел или решка (если рассуждать метафорически), но когда задействованы миллионы атомов, случайное выпадение орла или решки постепенно выравнивается. Когда задействованы большие количества атомов, начинают работать законы Ньютона.

Законы Ньютона предсказывают, что движение шаров, сделанных из материи, будет идентично движению шаров из антиматерии: миллиарды атомов ведут себя так, как будут вести себя и антиатомы. Однако именно внутри отдельных атомов заключается биполярная природа материи, и именно так правят квантовые законы. Если соединить квантовые законы с теорией относительности Эйнштейна, становится ясно: одной формы материи недостаточно. Акт созидания во время Большого взрыва должен был привести к двум уравновешенным вариантам.

Атомы часто описывают как миниатюрные солнечные системы, а электроны – как планеты, которые кружатся вокруг ядра-солнца: нечто маленькое вращается вокруг чего-то большого в центре. Однако с тех пор, как была предложена эта картина, начались споры.

Земле требуется год для того, чтобы обойти вокруг Солнца, и она вращается так уже свыше четырех миллиардов лет. Сравните это с электроном в атоме водорода, который очевидно обходит находящийся в центре протон примерно за одну сотую скорости света и каждую секунду совершает около триллиона вращений. Можно выразить это и по-другому: за одну миллионную долю секунды электрон оборачивается вокруг находящегося в центре протона большее количество раз, чем Земля совершила оборотов вокруг Солнца за всю историю своего существования.

Эти идеи начали появляться в начале ХХ столетия, и существовала теория, что электрон может эмитировать такое электромагнитное излучение, что оно сразу же будет направлено в ядро в виде вспышки света. Но как тогда атомам выжить? Как они вообще смогли бы существовать?

Ответ дала квантовая теория. Когда речь идет о расстояниях, меньших миллионной доли миллиметра (это масштабы атомов), не следует руководствоваться опытом жизни в реальном мире. Он не может подсказать нам, что происходит.

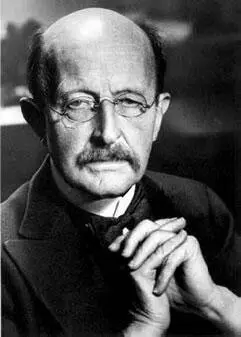

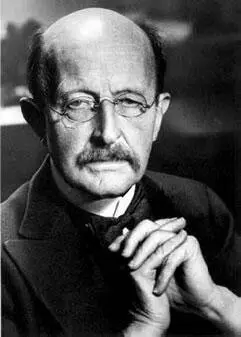

Макс Планк (1858–1947) – немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики

В 1900 году Макс Планк показал, что световые волны эмитируются в микроскопических «квантах» энергии, известных как фотоны. В 1905 году Эйнштейн показал, что свет в них остается, путешествуя в пространстве. Это послужило началом квантовой теории, идеи о том, что у частиц могут быть обманчивые и переменные свойства, они не тут и не там, а «наиболее вероятно, здесь, но может, и там». В квантовой механике определенность заменяется вероятностью, она то увеличивается, то уменьшается. Успехом было объяснение того, как выживают атомы.

Квантовые волны можно представить в виде волн, накатывающих на кусок веревки. Представьте веревку, свернутую в лассо, на многослойной петле представьте цифры, как на часах. Если самая большая волна наблюдается в двенадцать, а спадает в шесть часов, то следующий пик получается в двенадцать. Однако если самая большая волна накатывает в двенадцать, а спад наблюдается в пять, то следующий пик будет в десять, и двенадцать уже не соответствует ритму волны. В 1912 году датский физик Нильс Бор понял, что эти волны электронов, циркулирующие в атомах, должны также идеально подходить каждой петле. Электроны не могут отправляться куда хотят, но могут двигаться теми путями, под которые идеально подстраиваются их волны. В частности, они не могут двигаться по спирали, подойти к ядру и разрушить его. Атом стабилен.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу