Для Пифагора и пифагорейцев не было никаких сомнений, изобретают они математику или открывают: математика для них была реальна, незыблема, вездесуща и гораздо более совершенна, чем любое мыслимое творение жалкого человеческого разума. Пифагорейцы буквально воплотили вселенную в математике. В сущности, пифагорейцы не считали, что Бог – математик, они считали, что математика есть Бог (см. разностороннее обсуждение этого тезиса в Netz 2005)!

Значение пифагорейской философии выходит далеко за рамки ее конкретных достижений. Пифагорейцы подготовили почву и в определенном смысле составили перечень важнейших вопросов для следующего поколения философов – в частности для Платона – и заложили основное направление развития западной мысли.

Во глубину платоновской пещеры

Знаменитый английский математик и философ Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) однажды заметил, что «самое надежное обобщение, которое можно сделать при изучении истории западной философии, – что вся она представляет собой примечания к Платону» (Whitehead 1929).

И в самом деле, Платон (ок. 428–347 гг. до н. э.) первым свел воедино самые разные темы – от математики, науки и лингвистики до религии, этики и искусства – и понял, что нужно подходить к ним одинаково, в результате чего, собственно, и появилась философия как научная дисциплина. Философия для Платона была не каким-то отвлеченным предметом, который стоит особняком от повседневной жизни, а общим руководством, как нужно проживать жизнь, как отличать истину ото лжи и как строить политику. В частности, Платон считал, что философия способна открыть перед нами царство истин, которое простирается далеко за пределы того, что мы воспринимаем при помощи органов чувств, и даже того, что мы можем вывести на основании простого здравого смысла. Кто же был этот неутомимый искатель чистого знания, абсолютного блага и вечных истин? [15] Из одних названий книг и статей о Платоне можно, разумеется, составить целый том. Приведу лишь несколько трудов, которые представляются мне весьма познавательными. О Платоне вообще – Hamilton and Cairns 1961, Havelock 1963, Gosling 1973, Ross 1951, Kraut 1992. О Платоне и математике – Heath 1921, Cherniss 1951, Mueller 1991, Fowler 1999, Herz-Fischler 1998.

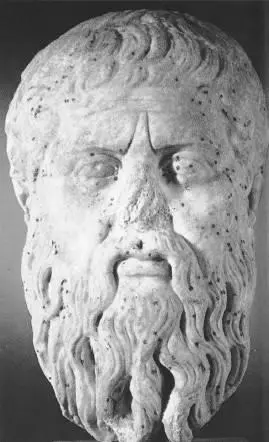

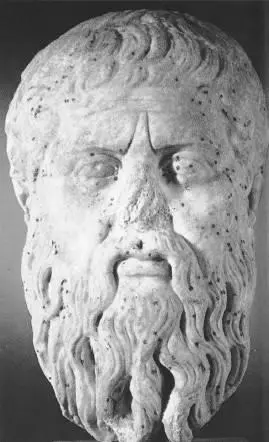

Платон, сын Аристона и Периктионы, родился в Афинах или в Эгине. На рис. 7 приведена герма Платона – скорее всего, копия с более раннего греческого оригинала, созданного в IV веке до н. э. Платон был весьма родовит и по отцовской, и по материнской линии: среди его предков были прославленные исторические деятели, в частности великий законодатель Солон и последний царь Аттики Кодр. Дядя Платона Хармид и двоюродный брат Критий были старыми друзьями знаменитого философа Сократа (ок. 470–399 гг. до н. э.) – многие исследователи полагают, что это знакомство в основном и сформировало взгляды юного Платона. Поначалу Платон хотел стать политиком, однако партия, взгляды которой ему тогда импонировали, была замешана в насильственных действиях, и это отвратило его от политического поприща. Именно нелюбовь к политике, вероятно, и побудила Платона в последующие годы изложить свои представления о том, каким должно быть фундаментальное образование государственных мужей будущего. Он даже попытался быть наставником правителя Сиракуз Дионисия II, впрочем, к успеху это не привело.

Рис. 7

После казни Сократа в 399 году до н. э. Платон отправился в длительное путешествие, которое завершилось лишь с основанием его легендарной научно-философской школы, Академии, около 387 года до н. э. Платон возглавлял Академию (был ее схолархом ) до самой своей смерти; на посту его сменил Спевсипп, приходившийся ему племянником. Академия, в отличие от современных научно-образовательных учреждений, была скорее неформальным клубом интеллектуалов, которые под руководством Платона изучали самые разные предметы. Не было ни платы за обучение, ни устоявшегося учебного планая – не было даже преподавателей в привычном нам смысле слова. Однако же те, кто хотел поступить в Академию, должны были удовлетворять одному довольно необычному требованию. Согласно речи императора Юлиана Отступника, правившего в IV веке (уже нашей эры), над входом в Академию Платона висела массивная доска с надписью. Надпись гласила: «Не геометр да не войдет!» [16] Речь была написана в 362 году н. э., однако о содержании надписи в ней ничего не говорится. Сам текст обнаружен в заметке на полях рукописи Элия Аристида. Заметка, вероятно, сделана оратором Сопратом, жившим в IV веке. Она гласит: «На фронтоне Платоновой школы было написано: “Не геометр да не войдет!”. Это вместо “несправедливый” или “нечестивый”, поскольку геометрия стремится к честности и справедливости». Видимо, из этой заметки следует, что слова «не геометр» заменяли у Платона слова «несправедливый или нечестивый человек» в надписи, которую обычно помещали над входом в святилища («Нечестивый да не войдет!»). Впоследствии эту историю рассказывали целых пять александрийских философов VI века, и она попала даже в книгу «Хилиады» эрудита XII века Иоанна Цеца (ок. 1110–1180). Подробнее об этом см. Fowler 1999.

. Поскольку с основания Академии до первого описания ее девиза прошло не меньше 800 лет, нет никакой уверенности, что надпись вообще существовала. Однако не приходится сомневаться, что выраженная в этом требовании идея отражает личное мнение Платона. В одном из своих знаменитых диалогов «Горгий» Платон пишет: «… Как много значит и меж богов, и меж людей равенство, – я имею в виду геометрическое равенство» ( пер. С. Маркиша ).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу