Фурье был колоритной личностью. Среди его многочисленных достижений – губернаторство в Нижнем Египте при Наполеоне и открытие парникового эффекта. По слухам, ему нравилось заворачиваться в простыни, что в итоге привело к его безвременной кончине в 1830 году, когда он, плотно завернувшись, упал с собственной лестницы. Его главная аналитическая работа касалась теплопроводности твердого тела и была опубликована в 1807 году, хотя основная идея известна с гораздо более раннего времени.

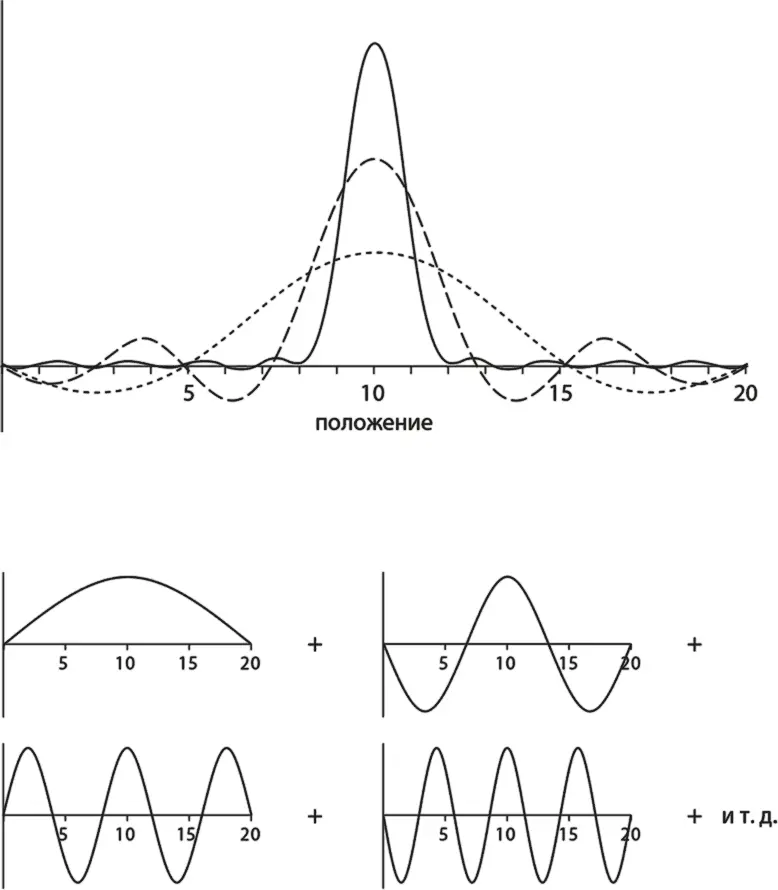

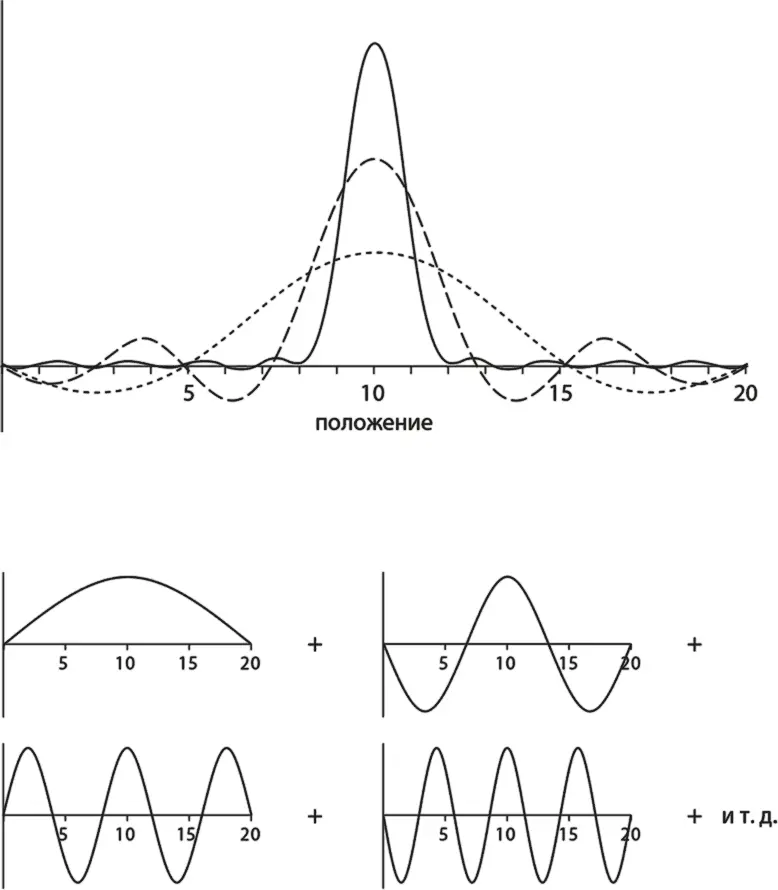

Фурье показал, что абсолютно любая волна сколь угодно сложной формы и любого размера может быть получена сложением ряда волн-синусоид разной длины. Лучше всего показать это с помощью иллюстрации. На рис. 5.4 пунктирная кривая получается при сложении двух первых волн-синусоид на нижних графиках. Вы можете сложить их едва ли не в уме: обе волны имеют максимальную высоту в центре, так что складываются именно там, а на концах гасят друг друга. Штриховая кривая – это результат сложения всех четырех волн, показанных на нижних графиках, и в ней пик в центре еще более выражен. Наконец, непрерывная кривая показывает, что произойдет при сложении первых десяти волн, то есть четырех приведенных на иллюстрации плюс еще шести с последовательно уменьшающейся длиной. Чем больше мы добавляем волн, тем больше подробностей можем увидеть в результате. Волновой пакет на верхнем графике может описать локализованную частицу, в отличие от волнового пакета, изображенного на рис. 5.3. Таким образом, появляется реальная возможность синтезировать волну любой формы – и все это с помощью сложения простых волн-синусоид.

Рис. 5.4. Верхний график: сложение нескольких волн-синусоид дает в результате волновой пакет с резким пиком. Пунктирная кривая состоит из меньшего количества волн, чем штриховая, а та, в свою очередь, из меньшего, чем непрерывная. Нижние графики: первые четыре волны составляют волновой пакет на верхнем графике

Уравнение де Бройля сообщает нам, что каждая волна на нижних графиках рис. 5.4 соответствует частице с определенным импульсом, и этот импульс увеличивается с уменьшением длины волны.

Теперь становится более понятно, почему частица, описываемая локализованной группой циферблатов, должна обязательно иметь диапазон импульсов.

Продолжим пояснения и предположим, что частица описывается группой циферблатов, представленных непрерывной кривой на верхнем графике рис. 5.4 [18]. Мы только что выяснили, что эту частицу можно описать и рядом гораздо более длинных групп циферблатов: первая волна с нижнего графика, плюс вторая волна с нижнего графика, плюс третья волна с нижнего графика и т. д. В этом случае в каждой точке оказывается несколько циферблатов (по одному из каждой длинной группы), которые мы должны сложить, чтобы получился единичный циферблат, представленный на верхнем графике рис. 5.4. Выбор метода представления частицы полностью зависит от вас: можно считать, что она представлена одним циферблатом в каждой точке (в этом случае размер циферблата непосредственно поясняет, где вероятнее всего обнаружить частицу, а именно в окрестности пика верхнего графика рис. 5.4). Или же можно считать, что она описывается как математический ряд циферблатов в любой точке, каждый из которых соответствует одному из возможных значений импульса частицы. Таким способом разложения в ряд мы напоминаем себе, что частица, локализованная в небольшой области пространства, не имеет определенного импульса. Невозможность построить компактный волновой пакет из волн одной-единственной длины – очевидная особенность математики Фурье.

Такой образ мысли дает возможность по-новому взглянуть на принцип неопределенности Гейзенберга. Он утверждает, что мы не можем описать частицу как локализованную группу циферблатов, если эти циферблаты соответствуют волнам только одной длины. Напротив, чтобы циферблаты отменяли друг друга за пределами локализованной области, мы обязаны смешивать волны разной длины, а следовательно, и разного импульса. Итак, цена, которую мы платим за локализацию частицы в какой-то области пространства, состоит в том, что мы не знаем ее импульса. Более того, чем сильнее мы ограничиваем область возможного местоположения частицы, тем больше волн разной длины нужно добавлять и тем хуже мы знаем импульс частицы. Именно это и составляет содержание принципа неопределенности, и очень приятно, что мы пришли к тому же выводу иным путем [19].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу