Кроме того, раздражение публики в XIX веке вызывало то, что большинство просветителей подхватили идею адаптации преподавания к детскому пониманию. Джон Дьюи, Френсис Паркер и Г. Стэнли Холл были самыми влиятельными представителями этой позиции; ближе к концу этого века они описывали детство как отдельный этап развития человека, а одаренных детей – как существ с уникальными интересами и возможностями. Они утверждали, что школы упускают учеников, рассматривая их как пассивные сосуды, а не как активных учащихся; еще они утверждали, что преподавание должно быть адаптировано к типу мышления учеников. Эта точка зрения отклонялась от более ранней доктрины стимулирующего влияния школы. Иными словами, Дьюи и другие уверяли, что учащиеся имеют свой разум и свой взгляд на мир, и это противоречило точке зрения, что разум формируется сперва природой и затем под воздействием общества. Но эти критики, как и предыдущие реформаторы, активно нападали на популярные идеи протестантов и просветителей. Они предполагали, что ученики станут крайне уязвимы для учителей, если те будут понимать, как происходит обучение и развитие ребенка, и в соответствии с этим адаптировать преподавание. Дьюи был однозначно самым сложным оппозиционером конца XIX века, но его вера в возможность учителей соединять преподавание с обучением была столь же безграничной, как и у Горация Манна, по крайней мере в его ранних работах. Он писал, что учителя, которые понимают развитие детей и их уникальный способ мышления, не только более эффективны, но их работа в классе станет намного легче, чем у учителей с традиционными взглядами. [102]Если эти американские романтики отвергали в какой-то мере идеи Просвещения и популистские идеи протестантов, они усовершенствовали и приукрасили другие. Как и их предшественники, они считали, что совершенствование человека будет происходить легче по мере того, как люди приобретут соответствующие навыки. Многие педагоги и другие реформаторы сохранили эту веру.

Я предлагаю другую точку зрения. Если учителя тщательно исследуют знания учащихся, вероятно, что они смогут обнаружить удивительную смесь творческих идей, выводов, незнакомых ошибок и необычных формулировок. Чем больше они знакомятся с подобными вещами и чем больше преподают, исходя из своих находок, тем больше возможностей смогут создать для соединения преподавания с обучением и тем больше у них шансов сконструировать сложные методики. Следовательно, выше вероятность, что они смогут разработать больше социальных ресурсов для преподавания. Однако в ходе такой работы учителя сталкиваются с идеями, которые ставят их в тупик, с несоответствиями, вызывающими тревогу, и разрывами между преподаванием и обучением. Все это усложняет преподавание, поскольку раскрывает, насколько сложно и часто непредсказуемо обучение и насколько хрупкой может быть его связь с преподаванием.

Ориентированность учителей на знания учеников

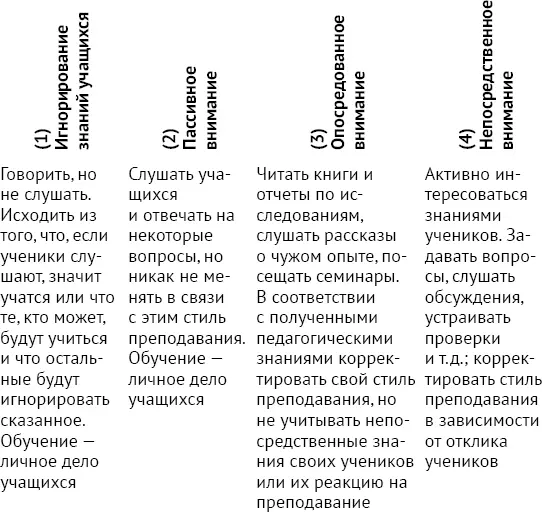

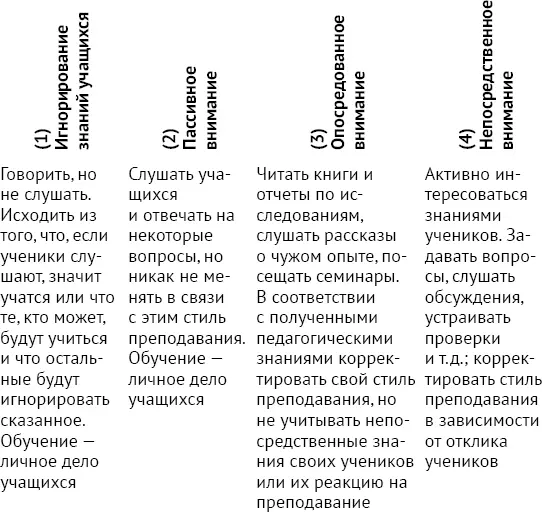

Учителя по-разному представляют себе знания учащихся, и у них разные точки зрения на эти знания. Некоторые не прилагают особых усилий для изучения связи между преподаванием и обучением, в то время как другие активно исследуют этот вопрос. В таблице 7.1 приведены некоторые основные альтернативы. Хотя учителя часто используют несколько вариантов одновременно, но иногда варианты носят взаимоисключающий характер, поэтому приходится их использовать по отдельности, в то время как в других случаях варианты используются последовательно. Поэтому я рассматриваю их по отдельности.

Таблица 7.1.Ориентированность учителей на знания учеников

Одна из самых распространенных позиций, занимаемых учителями, – идти по пути наименьшего сопротивления, то есть игнорировать знания учеников (ячейка 1). Многие университетские преподаватели устраивают зачеты или задают написание курсовой работы по своему предмету, но они не знакомятся с результатами, не пытаются получить какую-либо другую информацию о том, насколько студенты понимают материал курса; эта работа поручается аспирантам. Преподавание такого рода по своей сути самодостаточно; преподаватели излагают материал в соответствии со своими представлениями, а не в свете реальных знаний студентов. Они не отслеживают, например, с помощью заданий, что извлекают студенты из их преподавания. Такое преподавание не обязательно возникает в связи с нежеланием вникать в проблемы студентов. Учителя, которые занимают такую позицию, могут упорно трудиться, составляя задания, читая лекции и комментируя учебные материалы, но их преподавание ограничено исключительно этими действиями. Преподаватели часто исходят из того, что то, что они стремятся донести до студентов, эквивалентно тому, что студенты усваивают. Подобно теоретикам прошлого и позапрошлого веков, они считают, что студенты должны посещать занятия и слушать преподавателя – для учебы этого достаточно. Или, подобно иным чиновникам и руководителям, внедряющим новую политику или программы, передают ответственность ниже по инстанциям. Если студентов такое преподавание устраивает, работа идет гладко; знакомая нам уже картина: преподаватели считают, что раз они прочли хорошую лекцию, то преподают успешно. Такие преподаватели не учитывают отклик студентов в концепции своего преподавательского успеха и провала и порой продолжают идти вперед, даже если студенты явно испытывают стресс или затруднения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу