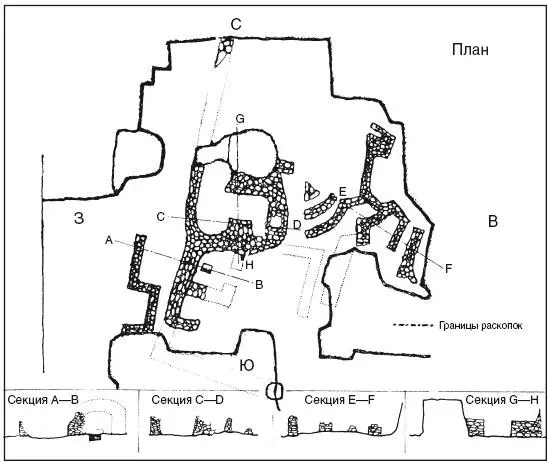

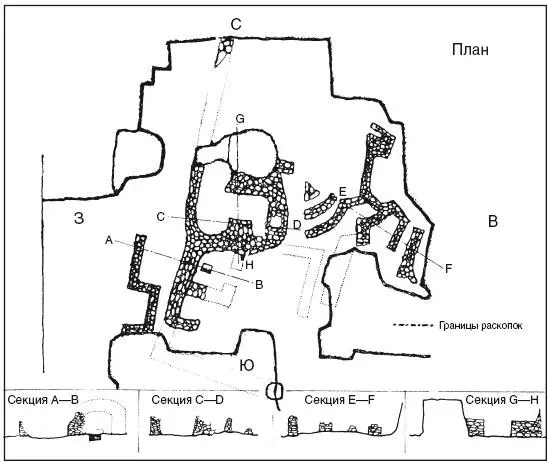

с) В северном углу комплекса, между огороженным алтарем и проходом, ведущим к нему, сохранились остатки трех концентрических оград, что говорит о том, что здесь было место, окруженное тройной стеной. Кинтас предположил, что это миниатюрный лабиринт, и он, вероятно, прав.

Руины здания были засыпаны землей, в которой сохранились останки вотивных жертвоприношений (сделанных по обету). Некоторые из них были даже помещены в небольшие ниши, устроенные в развалившейся стене.

Вот как Кинтас интерпретирует события:

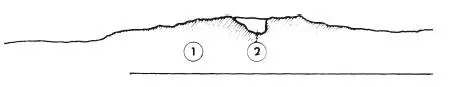

1. Перед сооружением этого комплекса здесь находилось углубление в скале.

2. Это углубление расширили, чтобы положить сюда первую партию керамики; эту жертву, по его мнению, принесли первые переселенцы из Тира, которые хотели тем самым закрепить за собой эти земли. Кинтас полагает, что, судя по греческой керамике, это событие произошло в начале IX века до н. э.

3. После того как первые переселенцы ушли отсюда, сооружение было заброшено и превратилось в руины.

4. Финикийцы, которые в конце концов осели в Карфагене, выбрали место этого древнего почитаемого святилища для создания своего тофета. Сюда они приносили свои жертвы. Эту четвертую фазу следует датировать последними годами IX века до н. э. или самым началом VIII века до н. э. После публикации отчета Кинтаса ученые, изучавшие историю эллинского периода, показали, что древнейшая греческая керамика в святилище, вместе с керамикой в нише фундамента, которая и позволила датировать этот комплекс, не могла быть сюда положена ранее 740–725 годов до н. э. Таким образом, предположение Кинтаса, которое очень хотелось бы принять, противоречит авторитетному мнению этих ученых. Ясно, что самые древние вотивные жертвоприношения появились почти одновременно с керамическими изделиями в нише фундамента. Если же эта глубоко почитаемая рака была создана после основания Карфагена в центре святилища, в котором постоянно приносились жертвы, то как же тогда объяснить тот факт, что она была заброшена и превратилась в руины?

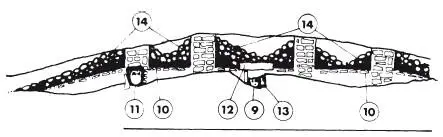

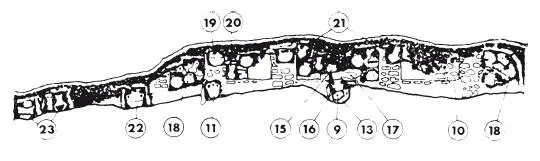

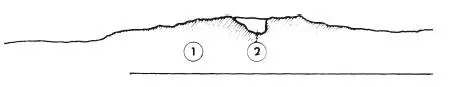

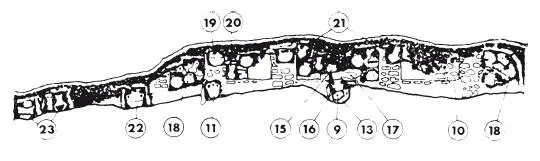

Первый этап: перед созданием тофета

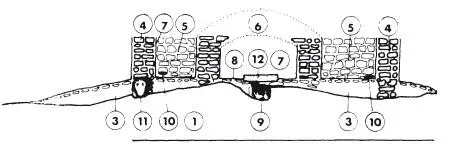

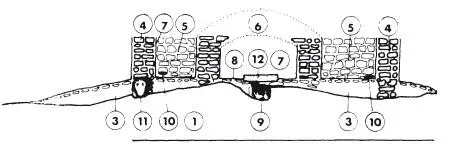

Второй этап: сооружения докарфагенского периода

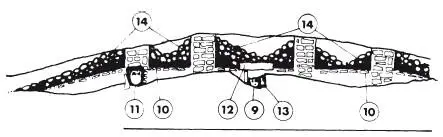

Третий этап: сооружения в руинах

Четвертый этап: первое пуническое поселение, уровень А святилища Танит и Баал Хаммона

Обозначение разрезов

1. Подстилающие породы

2. Естественное углубление в скале

3. Террасы, сооруженные из мелких камней

4. Внешние стены

5. Небольшой дворик

6. Центральная сводчатая комната

7. Побелка

8. Каменные плиты

9. Святая святых

10. Погребальные предметы

11. Хранилище в фундаменте

12. Крышка «гира»

13. Частично разрушенное помещение

14. Упавшие стены

15. Что осталось от крышки после вторичного использования гробницы

16. Новые погребальные предметы

17. Плита, запиравшая комнату (вторично использованная)

18. Пуническая керамика вокруг раки

19. Предметы, лежавшие поверх стены

20. Повторное использование старой стены (на боковых краях лоджии, содержавшей урну в старой стене)

21. Разлом в стене, позволивший создать место для погребальных предметов

22. Более раннее обрушение было расчищено, чтобы освободить место для погребальных предметов на подстилающей породе

23. Уровень А святилища

Автор этой книги считает, что у него есть объяснение этому. По его мнению, сразу после того, как в нишу была положена дорогая керамика, все это сооружение было засыпано землей, и над ним был создан могильный холм или курган. Рака была построена неудачно и под тяжестью земли быстро развалилась. С тех пор появился обычай насыпать над жертвоприношениями курган, который становился священным, как и находившееся под ним сооружение. Впрочем, курган насыпали обычно поверх захоронения, и «часовня Кинтаса» имеет все признаки погребальной камеры. Ее главная черта – комната со сводом на консолях, которая является полной миниатюрной копией критских гробниц. Замечательные образцы этих гробниц обнаружил на сирийском побережье Клод Шеффер; они были сооружены в середине второго тысячелетия до н. э. К началу первого тысячелетия эта форма захоронения в Финикии исчезла, но сохранилась на Кипре, например в Ксилотимбу. Здесь, как и в пунической часовне, гробницы были засыпаны землей, образуя курган. Лабиринт в двориках и проходы, окружавшие погребальную камеру, воспроизводят в Карфагене в сильно уменьшенном виде план восточных рак, на что указывал Кинтас. В Угарите в могильных плитах были проделаны отверстия для вливания жидкости, как и в могилах микенских времен. Есть несколько признаков того, что эту же практику применяли и в тофете Саламбо. Автор этой книги опубликовал фотографию плиты с отверстием для вливания воды, а также дно бассейна с проложенными в нем каналами. На стеле из музея Бардо изображена стоящая на коленях жрица, вливающая при свете факела воду в могилу, а на стеле из музея Карфагена видим кувшин, из которого вытекает струя воды. Поэтому вполне справедливо было бы предположить, что алтарь, построенный рядом с камерой, имеющей хранилище для керамики, тоже мог получать воду, которую вливали в него сверху. Это свидетельствует о погребальном характере камеры, а также объясняет наличие лабиринта и кургана. Весь этот комплекс представляет собой могилу ребенка, сожженного на погребальном костре в качестве жертвы богу, которого люди, поклонявшиеся ему, считали бессмертным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу