«Эта заключенная – единственная женщина из подопытной группы. Тупоумна, ведет себя игриво, кокетливо. Обычно пребывает в состоянии эйфории, но ненадолго грустнеет, когда вспоминает, что ее дела плохи. Часто жалуется на бессонницу и беспокойность. Эти симптомы быстро исчезают, когда к ней приходит психиатр, с которым она охотно общается. Говорит о себе в самооправдательной манере, склонна жаловаться на судьбу. Психологические тесты выявили глубокое чувство неуверенности, защитную репрессию и неспособность эффективно сдерживать злость и агрессию.

Этот заключенный неграмотный, неадекватный человек, приговоренный к казни за соучастие в ограблении с убийством. Ай-кью составил 51 балл. Отмечаются в первую очередь депрессия, отстраненность и навязчивое “пережевывание” деталей своего преступления и приговора. У него уже сложилась скверно придуманная параноидальная система, где он предположительно был предан и подставлен своей подружкой и одним из сообвиняемых. Несмотря на несвязность этой теории преследования, изложение сопровождалось выраженным улучшением настроения и уменьшением тревоги.

Это один из двух заключенных в подопытной выборке, которые в качестве основного защитного механизма используют религиозность. Он многократно, почти слово в слово описывает свою ситуацию следующим образом: “Никто не может понять, каково мне, если только с ним самим такое не случится. Христос пришел ко мне, и я знаю, Он умер за мои грехи. Неважно, казнят меня на электрическом стуле или нет. Из этого мира я перейду в другой, я к этому готов”. По мере своего заключения он держится все враждебнее и антагонистичнее, а его поведение становится все более неподконтрольным из-за мнимых религиозных идей. К навязчивому повторению добавились проекция и отстранение, чтобы блокировать чувства тревоги и депрессии».

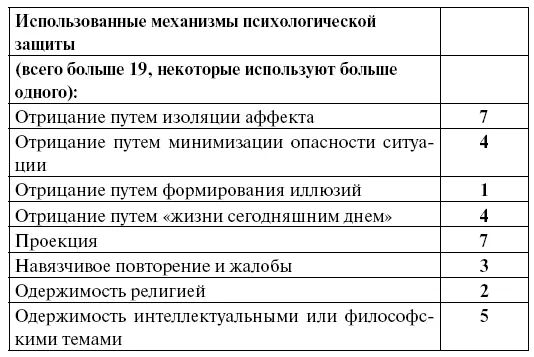

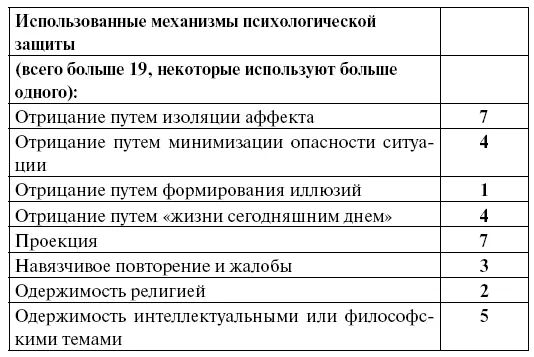

Исследователи резюмировали результаты следующим образом:

(Харви Блюстоун и Карл Л. Макгаи. Реакция на крайний стресс – надвигающуюся смертную казнь. Американский журнал психиатрии. Ноябрь 1962. С. 393–396).

(7) По имеющимся данным, за последнее десятилетие самые многообещающие научные умы отошли от физики и обратились к биологии и медицине, где новые области исследований оказались более увлекательными и перспективными. Некоторые из них, как вы увидите ниже, могут соперничать изобретательностью с уэллсовским доктором Моро.

«Врач Владимир Демихов, выдающийся советский хирург-экспериментатор, чьи трансплантации дополнительных или других голов и конечностей собакам привлекли значительное внимание [научного сообщества], предложил нечто принципиально новое в развитии трансплантационной хирургии.

Согласно “Совьет уикли”, доктор Демихов считает, что хранить запасные органы для трансплантации просто: для этого нужна не разработка технологий для банков органов и тканей, а временная пересадка хранящегося органа на поверхность тела “людей-овощей”.

“Овощ” – это человек, который в результате аварии или болезни утратил интеллект, но в остальном функционирует нормально. “Банк” хирурга будет состоять из технически живых тел, каждое из которых питает несколько пересаженных на его поверхность органов» (Энтони Такер. Гардиан. Лондон. 20 января 1968).

Популяризованный обзор недавно опубликованных работ по биологии см. у Гордона Рэттрея Тейлора, «Биологическая бомба замедленного действия» (Нью-Йорк. Мир. 1968).

Среди других захватывающих перспектив, которые подготовили для нас биологи, – возможность производить карбоновые копии людей с взаимозаменяемыми частями и безупречной коллективной координацией. Тогда у нас, говорят ученые, будут «исключительные люди в неограниченном количестве», а значит, идеальные баскетбольные команды и, без сомнения, армия.

(8) Далее два примера того, как ученые сделали все, чтобы защитить достоинство фундаментальных исследований от любых морализаторских поползновений.

В декабре 1967 года доктор Артур Корнберг, нобелевский лауреат в области генетики, объявил о первом успешном синтезе вирусной ДНК, важном шаге к созданию жизни в пробирке. После заявления доктор Корнберг дал интервью прессе.

«В конце затронули проблему морали: “Доктор Корнберг, вы представляете себе время, когда ваша работа вступит в конфликт с традиционной моралью?” Он снова снял очки, опустил взгляд и задумался. Очень мягко он ответил: “Мы никогда не можем предсказать пользу, которая получится из открытий фундаментальной науки. Нет знаний, которыми нельзя было бы злоупотребить, но я надеюсь, что лучшее знание генетической химии поможет нам эффективнее бороться с наследственными болезнями. Я не вижу возможности конфликта с приличным обществом, в котором научные знания используются на благо человека”… Искать определение (или новое определение) “приличному” обществу он оставил нам» (Алистер Кук. Репортаж в «Гардиан» (Лондон). 17 декабря 1967).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу