За прошедшие десятилетия вышло (и продолжает выходить) великое множество работ такого рода, существенно расширивших наши представления не только об интеллекте животных, но и об общих принципах переработки и использования информации живым мозгом. Однако связь между изучаемыми в них характеристиками и интеллектом по-прежнему остается проблематичной. Известно, например, что некоторые очень умные люди теряются перед простенькой задачкой типа «найдите закономерность» – хотя им, в отличие от подопытной собаки или обезьяны, сообщили, что нужно делать. С другой стороны, откуда нам известно, что любой интеллект должен использовать те же самые инструменты, что и наш собственный, – символы, общие категории, числа и т. п.?

Профессор Московского университета Леонид Крушинский предложил принципиально иной подход к этой проблеме, вообще не опирающийся ни на какие формы обучения. Он исходил из того, что, какими бы инструментами и алгоритмами ни пользовался интеллект, он должен «улавливать простейшие эмпирические законы, связывающие предметы и явления окружающей среды, и… оперировать этими законами при построении программы поведения в новых ситуациях» [123] Нетрудно видеть, что это определение Крушинского представляет собой развитие брошенной вскользь мысли Павлова, которую Леонид Викторович нередко цитировал в теоретической части своих работ.

. Иными словами, правильное решение задачи должно не задаваться по произволу экспериментатора, а вытекать из объективных свойств тех предметов, с которыми имеет дело животное. И если животное в самом деле способно эти свойства улавливать, то оно может решить такую задачу сразу, без предварительного обучения.

Крушинскому удалось придумать тесты, пригодные для исследования если не всех, то многих видов животных из самых разных систематических групп. Самый известный из них – экстраполяционный: на глазах у животного движущаяся приманка скрывалась за непрозрачной ширмой. Некоторые животные пытались протиснуться за ней (что, естественно, было исключено устройством экспериментальной установки), другие сразу теряли интерес к задаче. Те же, кто полагался на рассудок, обходили ширму с той стороны, куда уехало лакомство, и встречали его у противоположного края ширмы. Таких «умников» нашлось немало среди млекопитающих, птиц и даже рептилий. Причем распределение способностей часто оказывалось неожиданным: например, фруктоеды-свиристели успешно решали задачу, в то время как для большинства исследованных видов хищных птиц она оказалась слишком трудной. Иногда граница проходила внутри одного вида: дикие пасюки с задачей справлялись, линейные лабораторные крысы – нет.

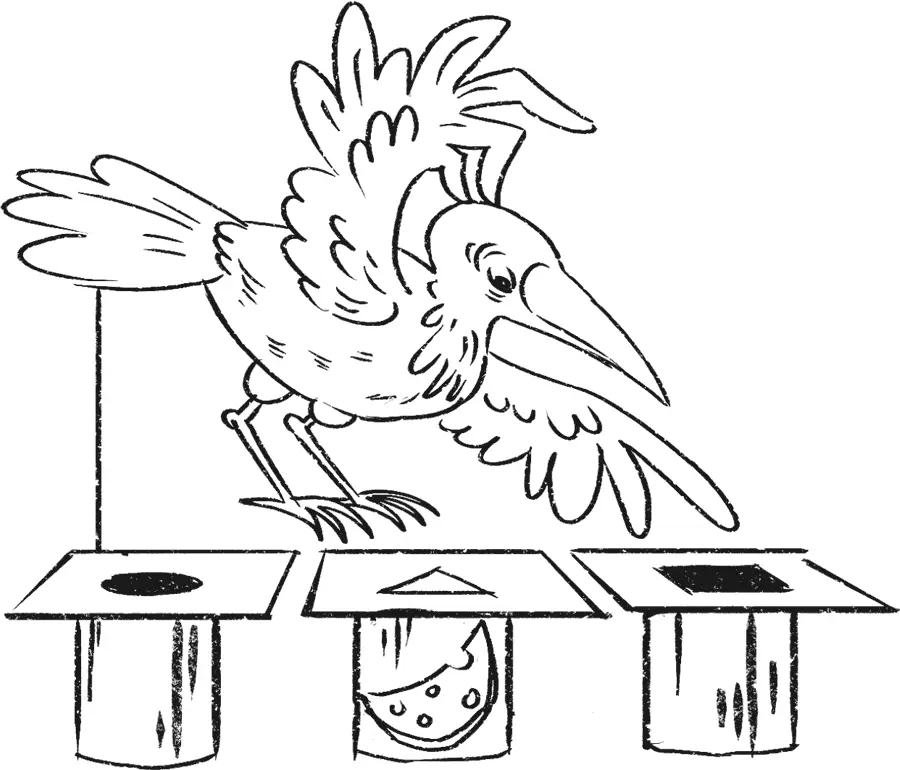

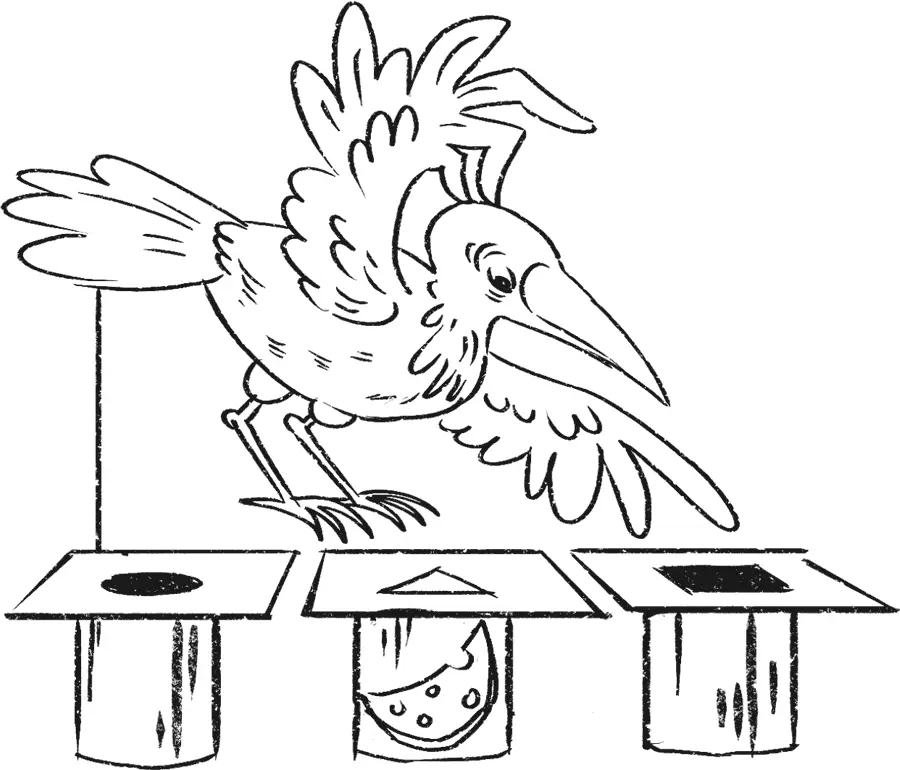

Позднее Крушинский разработал тест на оперирование размерностью тел: животному нужно было уловить, что объемный предмет может быть спрятан только в объемном же, но не в плоском, как бы велик тот ни был. Эта задача оказалась гораздо труднее: из исследованных видов с ней справлялись только приматы, дельфины, медведи и некоторые врановые. Пожалуй, задачи Крушинского могли бы стать основой для стандартных тестов на интеллектуальные способности разных видов – они мало зависят от анатомических и экологических особенностей исследуемых животных и потому дают более-менее сопоставимые результаты.

Другие исследователи искали иные подходы к проблеме интеллекта животных, выясняя, способны ли они к самоосознанию (в частности, узнают ли себя в зеркале), к «метасознанию» (оценке собственной компетентности и информированности), к выработке и реализации долговременных планов… Пожалуй, наиболее крупные и известные успехи когнитивной революции в зоопсихологии достигнуты в изучении способностей животных к оперированию знаковыми системами – и прежде всего, конечно, в так называемых антропоидных языковых проектах.

Когда горилла заговорила

Как мы помним, практически все используемые человеком знаковые системы так или иначе восходят к языку (членораздельной речи) и представляют собой его производные. Исследования психологов показывают, что язык – не только важнейший инструмент человеческого интеллекта, но и обязательное условие его формирования: дети, родившиеся с нормально сформированным мозгом, но не овладевшие языком («маугли» или больные тяжелыми формами детского аутизма), обречены на глубокую умственную отсталость. Как возник этот удивительный феномен – неизвестно, но если предполагать, что он сформировался естественным путем, то есть в ходе эволюции, то, может быть, самые близкие к человеку виды способны хотя бы до какой-то степени овладеть им? Руководствуясь этой простой мыслью, ученые еще в 1920-е годы попытались обучить человекообразных обезьян речи – как с помощью обычных методов дрессировки, так и путем воспитания в человеческой семье (как, в частности, уже знакомая нам Надежда Ладыгина-Котс). Результаты этих многочисленных, продолжавшихся десятилетиями проектов были двусмысленными: обезьяны прекрасно понимали то, что говорили их воспитатели, но их собственная речь даже в самых успешных проектах не шла дальше считанных слов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу