Южнее широтного течения Мечи было когда-то Дикое поле с воинственными кочевниками. Легендарные васнецовские богатыри – это застава на пути половцев (полевцев – степняков), а не в столь уж далекие времена Красивая Меча была границей, переход которой по бродам означал вторжение в русские земли. Вторжениям несть числа. И потому русские земли близ Дикого поля почти не имели селений – разграблялись набегами с юга. Посещали приграничные земли лишь «бродни» – люди, имевшие тут «бортные ухожаи» (места собирания дикого меда), рыбные ловы, угодья охоты на зверя. Бродячие эти добытчики постоянно рисковали столкнуться с набегавшими вооруженными шайками «полевцев». А если в набеге участвовало большое число грабителей, переход Мечи означал вторжение на обжитые русские земли. Весть об этом с пограничной черты уносилась немедленно на Оку, а с нее сигнальная служба оповещала Москву: «Идут!!»

Изгнание хищников за пограничную реку (броды через Мечу были во все времена там же, где и сейчас) означало победу. Разбитое войско Мамая с Куликова поля гнали до этой черты – в Диком поле преследовать степняков было трудно.

В погожий осенний день наблюдали мы заход солнца в заречье. Упали тени от леса в пойму Красивой Мечи. Прогнал неспешно стадо свое пастух, сгустилась синева у далекого горизонта, но все еще видно было холмы, лески, деревеньки, и опять вспомнился доброй памяти Касьян, увековечивший себя тем, что сказал встречному человеку с ружьем и собакой: «Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь – и, господи боже мой, что это? а?..» Человеку часто недостает слов, чтобы выразить что-то, переполняющее сердце.

• Фото автора. 1 ноября 2002 г.

Окно в природу

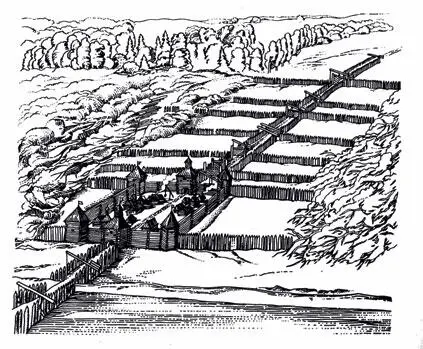

Историю, если присмотреться, часто пишет география, точнее, пишет ее Природа. Человеческие поселения возникали, как правило, около рек. Реки были первыми, самыми легкими дорогами по земле. Сыгравшим огромную роль в истории Европы был путь «из варяг в греки» – из Скандинавии по Руси в Грецию. Пояс лесов южнее Москвы (тульские и орловские земли) был границею с Диким полем. И не просто границей, а некоей крепостной стеной, за которой укрывались жители этих мест и которая преграждала, затрудняла путь во глубину русских земель разбойничьим ордам и армии степняков – «степь леса боялась». Что касается путей по земле, их было немало. Древние, вопреки представлениям в нынешний автомобильный век, еще не имея карт, хорошо ориентировались и много по земле передвигались – исследовали, торговали, воевали и расселялись. Там, где не было водных путей и надо было двигаться, выбирали такие пути, где не встречалось водных преград. Одна из таких дорог вошла в историю. И хотя сегодня она не существует, упоминанье дороги вы найдете в энциклопедиях, притом что не очень много путей в них означено. Называлась эта дорога Муравским шляхом. Много веков она соединяла юг с севером. По конному шляху в междуречье Оки и Дона перемещались сарматы и скифы, позже печенеги и половцы. Двигалось шляхом до Куликова поля войско Мамая. Двигались позже по Муравскому шляху с юга на север и обратно купцы и посольские люди. А в XVI и XVII веках минувшего тысячелетия Муравский шлях был головной болью молодого русского государства.

Южная граница Московии выдвигалась тогда за Оку. Крестьянская соха только-только коснулась степных черноземов, и житье людей на границе с Диким полем было невыносимо трудным. С юга прямым путем от Крымского Перекопа до Тулы пролегала ничем не затрудненная степная дорога, названная Муравкой потому, что пролегала по траве-мураве – прекрасном корме для лошадей, на которых передвигались степью крымцы, совершая нескончаемые набеги на Русь.

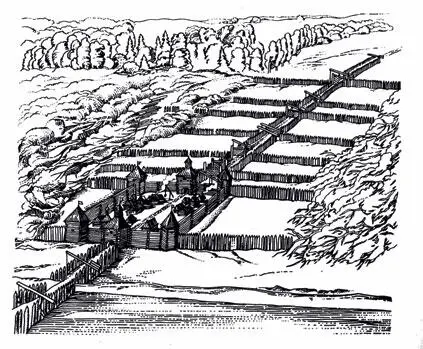

Муравский шлях и сторожевые засеки. Реконструкция.

Нам интересно представить сегодня места, где шел знаменитый шлях, – утоптанная конями, но немощеная дорога, от которой ветвились в сторону сакмы – конные тропы. Дикое поле в те времена было подлинно диким. Тысячелетние ковры разнотравья, украшенные цветами, простирались во все стороны от дороги. На взгорках серебрился ковыль, в понижениях зеленели осоки и поблескивала вода к середине лета пересыхавших речек и небольших озер. Во все стороны – открытый простор. В небе парили орлы и коршуны, обычными были в те времена огромные птицы дрофы и чуткие стрепеты, паслись в степи стада сайгаков и диких лошадей тарпанов (шесть тысяч лет назад лошадь была приручена скифами в этих местах). Во множестве было лис, волков, зайцев, сурков, сусликов, перепелов, лебедей, сов. Гудели над травами шмели и пчелы. А у дороги лежали обглоданные зверьем, отбеленные ветром и солнцем кости падших коней, верблюдов и кости людей – человеческий муравейник каждое лето оставлял на шляхе зловещие знаки стычек и расправ на дороге с невольниками.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу