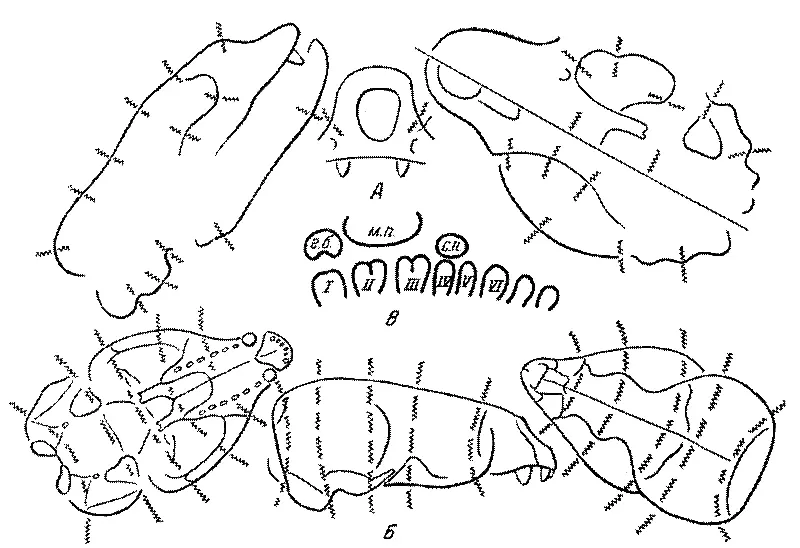

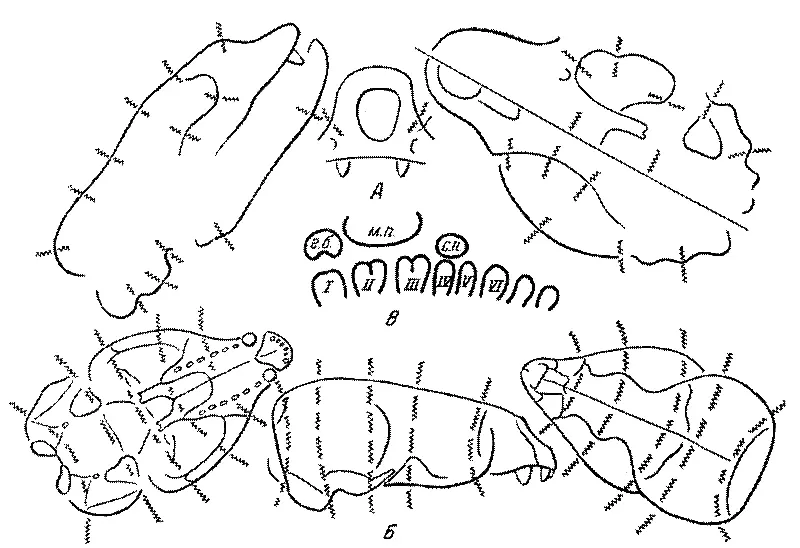

Толстые линии без штриховки между ними ограничивают 10 черепов месячных щенков, тонкие линии со штриховкой влево — 10 черепов взрослых самок, тонкие линии со штриховкой вправо ограничивают 10 черепов секачей. В местах, где отличия полов отсутствуют, получается крестообразная штриховка. Череп показан во всех пяти проекциях: вид сбоку — с указанием положения орбиты, вид спереди — с указанием положения носового отверстия и клыков; вид снизу — с указанием последней пары щечных зубов, края неба и положения слуховых барабанов; вид сзади — с указанием положения затылочного отверстия и верхнего края затылочных мыщелков; вид сверху — с указанием положения заднего края носовых костей. Во всех проекциях зигзагообразными линиями показаны ориентировочные границы отдельностей — блоков, локализующих индивидуальные и межгрупповые отличия в пропорциях

При таком раскладе в рамках изучения индивидуальной изменчивости (речь идет только о графическом изучении) намечаются три направления.

Поблочная характеристика показывает соотношение сил, действующих по каждой из трех осей, давая в итоге сжатие, растяжение или смещение. На смещение указывают изменения относительного положения таких маркеров, как край орбиты, последний щечный зуб, слуховая капсула, задний край носовых костей или край общего контура данной проекции. Хотя события в соседних блоках несомненно сопряжены, у каждой особи обычно чередуются робустные и грацильные блоки. Как уже говорилось, сразу все шесть не могут выйти ни на один из пределов.

Выделение особей в пределах выборки сходных по пропорциям черепа, что легко достигается наложением изображений, показывает объединение в пары шести из десятка щенков, то же и для сводной группы взрослых самок и молодых самцов, в то время как индивидуальный вариант каждого из десятка взрослых самцов-секачей уникален.

Попытки оценить степень изменчивости относительного местоположения одних и тех же маркеров у разных особей выявляют локальные зоны повышенной изменчивости: у щенков — задняя часть свода мозговой полости, у самок — местоположение переднего края глазницы и заднего края твердого неба, у секачей, как у щенков, — задняя часть свода мозговой полости, но уже с участием затылочных гребней черепа.

Другие члены семейства как будто не противоречат полученному на одном из видов. Секачи калифорнийского морского льва показывают единообразие, вполне сравнимое с таковым у морского кота, при наибольшем размахе изменчивости пропорций в тех же областях черепа (затылочные гребни и местоположение слуховых капсул).

Рис. 11.Три формы проявлении метамерности в строении черепа млекопитающих

A — четыре проекции схематизированного черепа ушастого тюленя (слева — вид сбоку, посредине — вид спереди, справа — половина вида сверху и половина вида снизу) с указанием (зигзагообразными линиями) мест пересечения индивидуальных контуров друг с другом при наложении, что обозначает границы блоков независимых изменений. Б — три проекции черепа молодого морского кота с еще не заросшими межкостными швами, что позволяет соотнести топографию межкостных швов (сплошные линии) с топографией полученных первым способом границ блоков независимой изменчивости (зигзагообразные линии). В — эмбриональная метамерия головы млекопитающего (из работы Б. С. Матвеева, 1923) с указанием положения глазного бокала (г. б.), мозгового пузыря (м. п.), слухового пузырька (с. п.) и пронумерованных метамеров, позволяющих соотнести детали эмбриональных и взрослых конструкций

У южноамериканских морских львов довольно легко вычленяются такие же шесть блоков со сходными границами, но без намеков на закономерное чередование грацильных и робустных блоков. Среди взрослых самок есть неотличимые друг от друга по пропорциям; разнообразие среди секачей больше. При этом локальные зоны повышенной изменчивости у самок те же, что у морских котих, а у секачей — несколько неожиданны. У них снизу — привычная картина жестких рамок с несколько более высокой изменчивостью местоположения слуховых капсул (7 % кондилобазальной длины). Вид сбоку обнаруживает подвижность местоположения переднего края глазницы (15 %), размеров лежащих сзади и книзу от слухового прохода сосцевидных отростков черепа и размеров задней половины нижней челюсти. Вид сверху еще больше размазывает картину жестких рамок — в широких пределах смещается положение носового отверстия вдоль продольной оси черепа (15 % кондилобазальной длины), варьируют относительные размеры предглазничных, надглазничных и заглазничных выростов, так же как и профиль затылочных гребней. Однако и у взрослых самцов этой группы можно предполагать наличие жестких рамок, сковывающих пропорции черепа. Рамки лишь маскируются слабо нормированным ростом выростов перед носовым отверстием, вокруг глазницы, в области затылочных гребней и снизу заднего отдела нижней челюсти. То есть у этой формы изменчивость как бы вырывается на волю лишь у взрослых самцов и в немногих строго локализованных точках черепа. Как тут не вспомнить многочисленные выросты на черепах взрослых самцов различных копытных зверей.

Читать дальше