Идея полета в космос с использованием самолета не нова. Достаточно сказать, что подобные мысли высказывал Ф.А. Цандер еще в начале прошлого столетия. Однако возможность реализовать данную идею появилась лишь на рубеже 1970-х годов. Причем инициировала ее не промышленность, а военные – молодые специалисты ЦНИИ-30 Министерства обороны СССР, созданного в 1960 году.

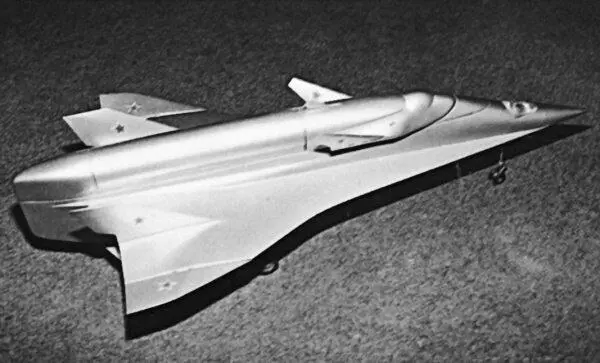

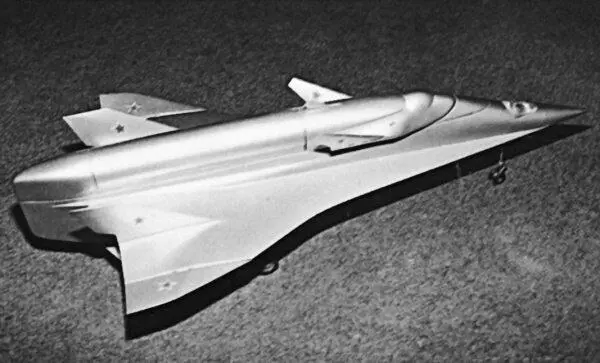

Самолет «105» – аналог воздушно-космического самолета системы «Спираль»

Внешне все выглядело очень привлекательно. Старт двухступенчатого аппарата происходил с обычного аэродрома с использованием колесного шасси. После достижения скорости, в шесть раз превышающей звуковую, на высоте около 28–30 км происходило отделение орбитального самолета с разгонным блоком, который и обеспечивал выход на околоземную орбиту.

Предполагалось, что «Спираль» станет мобильным и значительно дешевым (за счет многоразовости применения) средством выведения, прежде всего, военных грузов в космос, по сравнению с одноразовыми ракетами-носителями.

В действительности предстояло решить огромное количество задач, ранее не стоявших перед наукой и промышленностью. И, прежде всего, предстояло дать однозначный ответ на вопрос: справится ли отечественная промышленность со столь сложной задачей?

Самолет «105» в Монинском музее ВВС

В середине 1960-х годов министр П.В. Дементьев, после обращения Министерства обороны поручил проработать вариант этой системы в ОКБ А.И. Микояна. Главным конструктором был назначен Г.Е. Лозино-Лозинский. Тогда же к поисковым работам подключили ведущие институты не только авиационной промышленности, но и других ведомств. Разработка «Спирали» велась по плану опытно-конструкторских работ и финансировалась за счет внутренних резервов Министерства авиационной промышленности. Для ускорения проектно-конструкторских работ в подмосковной Дубне организовали филиал ММЗ «Зенит».

Углубленные расчеты показали, что при стартовом весе системы 115 тонн на полярную орбиту высотой 130–150 км можно будет выводить 10,3 тонны коммерческого груза. Приличная весовая отдача.«

Гиперзвуковой самолет-разгонщик (ГСР) весом 52 тонны предлагалось оснастить четырьмя воздушно-реактивными двигателями, работающими на жидком водороде. Согласно расчетам максимальная дальность его полета с гиперзвуковой скоростью достигала 12 000 км. После разделения ступеней ГСР возвращался на свой аэродром, а ОС с помощью ракетного ускорителя (третьей ступени) выводился на опорную орбиту.

Орбитальный самолет после выполнения своей миссии возвращался на землю. При этом на пассивном участке траектории дальность его полета могла изменяться от 4000 до 6000 км и боковое отклонение как минимум 1100 км в любую сторону, что позволяло приземлиться на заданный грунтовый аэродром (II класса) Советского Союза с любого из трех витков. Грунтового – потому что в качестве посадочного устройства выбрали не колеса, а… лыжи.

Модель авиационно-космической системы Спираль», разработка которой началась в ОКБ имени А. И. Микояна

Для натурной отработки предусматривалось изготовление экспериментального пилотируемого аналога орбитального самолета, выводимого на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз». Предполагалась постройка трех самолетов-аналогов для полетов на дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях.

Однако в действительности дело дошло лишь до создания трех беспилотных аппаратом с несущим корпусом семейства «Бор» (беспилотных орбитальных ракетопланов), запускавшихся с помощью одноразовых ракет-носителей, и одного пилотируемого дозвукового самолета-аналога (изделия «105.11), предназначенного, главным образом, для старта с самолета-носителя Ту-95.

Самолет-аналог «105.11» представлял собой несущий корпус с консолями крыла, закрепленными под углом 95 градусов от вертикали. Воздух в турбореактивный двигатель РД-36-35К поступал через заборник, расположенный перед килем. Управление аппаратом осуществлялось с помощью элевонов, находящихся на консолях и руля направления, а продольная балансировка – посредством щитков на верхней части несущего корпуса.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу