Особенностью Р-500 была маршевая силовая установка с прямоточным ВРД, внутри центрального тела которого располагались турбонасосный агрегат с регулятором подачи топлива и форсажный твердотопливный (пороховой) двигатель.

Два ракетных ускорителя должны были поднимать перехватчик на высоту 4000 метров, разгоняя его до скорости, соответствующей числу М=2, необходимой для запуска ПВРД РД-085, разрабатывавшегося под руководством М.М. Бондарюка.

Наведение перехватчика на цель до зоны захвата ее головкой самонаведения должно было осуществляться наземными станциями «Воздух-1» и «Луч» или с помощью инерциальной навигационной системы. На первом этапе полета Р-500 поднималась на высоту 15–18 км с постоянной скоростью, соответствовавшей числу М=3,5, а после захвата цели радиолокационной головкой самонаведения поднималась на высоту около 25 км, разгоняясь до числа М=4,3, и лишь после этого атаковывалась цель. На перехват цели отводилось около 20 минут.

В ноябре 1960 года заказчик одобрил предварительный проект изделия, но работы по нему вскоре прекратились… из-за отсутствия реальных и перспективных целей. Все прогнозы специалистов, предсказывавших быстрое появление сверхвысотных, чуть ли не гиперзвуковых летательных аппаратов не оправдались.

Последней же ракетой, разработка которой началась в ОКБ-155, стала Х-22, но основная тяжесть по ее доводке, испытаниям и последующей модернизации легла на плечи вновь организованного предприятия МКБ «Радуга» во главе с А.Я. Березняком.

Кроме самолетов-снарядов в ОКБ-155 создавались упоминавшиеся выше ракеты класса «воздух– воздух» К-9 и класса «воздух – поверхность» Х-155.

Как сказал однажды Артем Иванович: «Ракеты взращены и вскормлены под заботливым крылом самолета».

Глава 15 Противоспутниковое оружие

Запуск в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли послужил толчком не только для дальнейшего использования космического пространства в мирных целях, но и для решения военных задач. А раз так, то потребовалась разработка и противоядия – космических аппаратов, способных бороться с разного рода шпионами и возможными средствами нападения. Кризис в отечественном самолетостроении, вызванный резким сокращением военных программ на рубеже 1950-х – 1960-х годов, заставил многие предприятия отрасли переключиться на разработку космической техники. Не стало исключением и ОКБ-155, где приступили к разработке противоспутникового оружия.

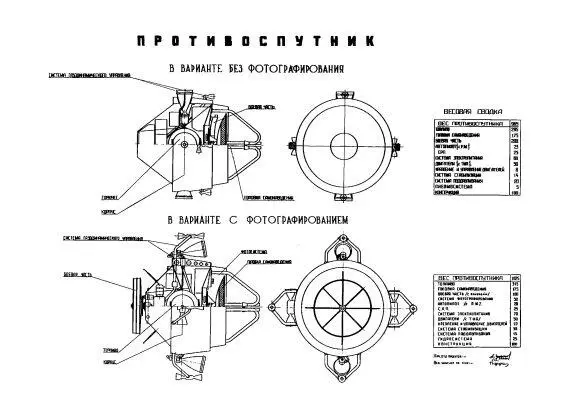

В 1960 году на предприятии завершили исследования по «Системе борьбы с искусственными спутниками Земли военного назначения». По мнению специалистов ОКБ в качестве целей на ближайшую перспективу должны были рассматриваться неманевренные спутники с высотами полета от 800 до 1000 км. Для поражения спутников требовалось создать территориальную систему обнаружения и сопровождения со средствами поражения, распределенными по всей широте Советского Союза.

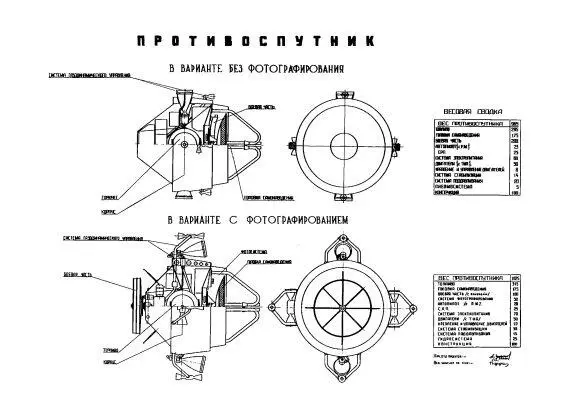

Искусственный спутник Земли, предназначавшийся для борьбы с космическими аппаратами вероятного противника

В качестве активного поражающего средства предлагалось выбрать ракету– противоспутник, стартующую с земли (система «Земля – Космос»). Ракета-противоспутник должна была состоять из носителя, обеспечивающего выход в зону самонаведения, и из противоспутника – перехватчика, в задачу которого входило сближение с целью путем самонаведения и ее поражение. Вывод противоспутника в зону самонаведения должен был производиться с помощью инерциальной системы, при этом на борту спутника предлагалось разместить фото-телевизионное оборудования для трансляции изображения цели на землю для создания картотеки целей. Поражать же цели предполагалось с помощью поля субснарядов.

Похожие предложения исходили и от других предприятий, но реализовать их так никому и не пришлось.

Самолеты и ракеты, созданные в при жизни А.И. Микояна, еще долго будут состоять на вооружении ряда стран и на этом фоне особое место занимает разработка двухступенчатой воздушно-космической системы (ВКС) «Спираль» многоразового использования, предназначавшейся, как и искусственные спутники Земли, для борьбы с космическими аппаратами вероятного противника.

Фактически же «Спираль» состояла из трех модулей. Помимо самолета-разгонщика и орбитального самолета (ОС), имелся отделяемый разгонный блок (третий модуль) для вывода ОС на заданную орбиту.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу