МОЕЙ ДОРОГОЙ СУПРУГЕ КЭТИ, которая приложила все усилия к тому, чтобы я правил уверенно, а весла продолжали вспарывать воду

Руны режут в узоры, подобные Мировому Змею, пожирающему собственный хвост. Саги ― тот же змеиный узел. Ибо повесть о жизни не всегда начинают с рожденья и завершают смертью. Моя же и вовсе началась с возвращения из мертвых.

Матица. Узловатая, выглаженная временем балка с висящими на ней сетями и парусами. Да на тонюсенькой нити ― мертвый паук, замерзший. Он раскачивается на ветру и плавает у меня перед глазами.

Слишком знакомая матица. Такая держала крышу науста, лодочного сарая, в Бьорнсхавене. Я сам, бывало, висел на этих сетях-парусах и раскачивался, и смеялся, не ведая горя. С той поры минула целая жизнь.

Я лежу навзничь, гляжу на матицу и никак не могу понять, откуда она здесь? Ибо я, несомненно, умер.

Здесь холодно. Дыхание подымается паром.

― Он очнулся.

Урчливый какой-то голос. Я пытаюсь поворотить голову на звук. Все кренится, качается. Я не мертв, я лежу на соломенной подстилке, и лицо с длиннющим подбородком и в бородище ― как в живой изгороди ― всплывает передо мной. Вокруг него другие лица, тоже смотрят, все незнакомые. Размытые, как под водой.

― Расступитесь, грязные ублюдки, дайте же малому воздуха! А ты, Финн Лошадиная Голова, не мешайся ― ты же саму Хель испугать можешь. Так что ступай-ка лучше за его отцом.

Лицо с бородой-изгородью насупилось и пропало. А у владельца того, второго, голоса тоже было лицо ― с опрятной бородой и добрыми глазами.

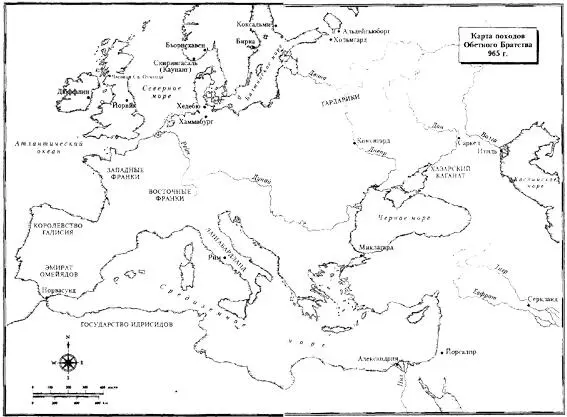

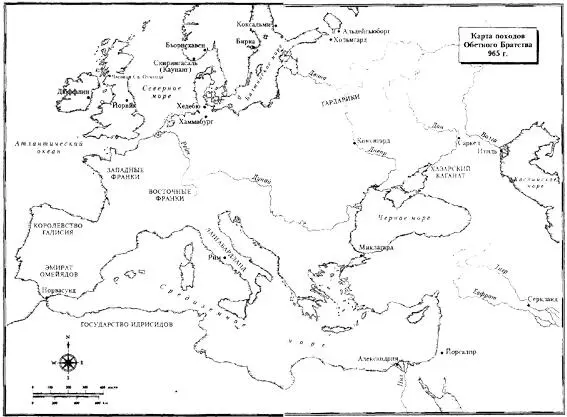

― Я Иллуги, годи Обетного Братства, ― сказал он и похлопал меня по плечу. ― Твой отец сейчас придет, парень. Ты в безопасности. Ты спасен.

Спасен. Коли годи говорит, что я спасен, стало быть, так оно и есть. И тут же вспышка-видение, вроде тех иссиня-белых всполохов ночью, в грозу: медведь ― сквозь крышу вместе с лавиной снега и бревен ― рев ― змеиная шея ― огромная гора белого...

― Мой... отец?

А голос вовсе и не мой. Однако незнакомец с добрыми глазами, Иллуги, кивает и улыбается. Позади него, как тени, передвигаются люди, их голоса переливаются и утекают с отливом звуков.

Мой отец. Стало быть, он наконец-то явился за мной. С этой мыслью ― лицо Иллуги превращается в бледный круг, другие тоже уплывают, как блуждающие пузырьки, ― я ускользаю прочь, в темные воды сна.

Вот только солгал мне годи. Не в безопасности я. Никогда больше я не буду в безопасности.

А в Бьорнсхавене ― к тому времени, когда я смог сесть и выпить мясного отвара, ― все разговоры крутились вкруг одного: вокруг Орма, убийцы белого медведя.

Белый медведь, проклятье Рерика, явился отмстить за своего сына, а может быть, за отца, а храбрый Орм, один на один ― всего-навсего мальчишка, только еще станет мужчиной ― схватился с ним над обезглавленным телом Фрейдис, колдуньи. Бились они день и ночь, и в конце концов Орм вонзил копье в медвежью голову и меч в сердце.

Конечно, все было совсем не так. Но именно так поведал отец, когда пришел ко мне; он сидел на корточках у моей постели, потирая седеющий подбородок и проводя рукою по гладким, когда-то золотым, волосам.

Мой отец. Рерик. Человек, который отдал меня на воспитание своему брату Гудлейву в Бьорнсхавен. Он принес меня сюда под плащом ― пухлые коленки да надутые щечки ― в тот самый год, когда Эйрик Кровавая Секира потерял трон в Йорке и погиб у Стейнмора. Я не уверен даже, что так оно все и было. Может статься, этой сказкой Халлдис, жена Гудлейва, пыталась залатать покров моей жизни. Ибо меня она любила больше прочих приемных детей ― те придут и уйдут, а я ― кровный родич.

Сидя у огня, она толковала мне об овцах, курах, растениях, заполняя дыры моей памяти, а большие завесы, разделяющие дом, ходили ходуном и хлопали на ветру, бившемся в сруб Бьорнсхавена.

Терпеливая и спокойная, пощелкивая костяными челночками, она ткала полосы яркой шерстяной каймы и отвечала на мои писклявые расспросы.

― Только-то один разок, тогда, с белым медвежонком, Рерик и побывал у нас, ― говорила она. ― Велел Гудлейву, мол, сбереги зверя для меня, он, дескать, стоит целое состояние ― да так оно и было. Только даже ради такого дела Рерик не мог усидеть на месте. Всегда так: дождется прилива ― и в дорогу. Совсем другой человек стал с той поры, как померла твоя мать.

Читать дальше

![Роберт Хайнлайн - Дорога славы [Дорога доблести]](/books/339633/robert-hajnlajn-doroga-slavy-doroga-doblesti-thumb.webp)