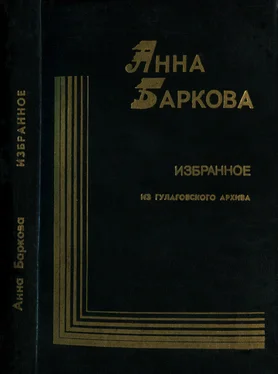

15 мая 1958 г. судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда УССР, рассмотрев кассационную жалобу Барковой, оставила ее без удовлетворения. Гулаг вновь открыл ей свои двери, на этот раз в Мордовии.

Третье следственное дело на А. Баркову проливает свет и на обстоятельства, связанные с завершением ее гулаговской одиссеи. Там есть документы о действиях заместителя Прокурора Украины Симаева, направившего 12 апреля 1965 г. Пленуму Верховного суда УССР протест по делу Барковой — Санагиной. Считая вынесенный в 1958 г. приговор Луганского областного суда чрезмерно суровым, он просил снизить наказание до фактически отбытого. Заслуживает внимания и приложенная к протесту характеристика на заключенную Баркову, полученная от администрации лагеря, где она отбывала наказание, и относящаяся к осени 1964 г. По свидетельству стражей порядка, А. А. Баркова с 1961 г. изменила свое поведение: «ведет себя скромно, не допускает нарушений лагерного режима, посещает все проводящиеся в учреждении культурно-просветительные мероприятия, много читает художественной, политической литературы, газет и журналов, избрана в совет коллектива отряда и тактична в общении с администрацией». Видимо, до 1961 г. Баркова не была дисциплинированным и послушным заключенным, тем более, что в этой же характеристике отмечено, что осужденная «состав своего преступления не признает, в беседах заявляет, что считает свое осуждение незаслуженным, допуская достаточным бы простое предупреждение за неправильные мысли».

Надо полагать, что такая характеристика была не какой-то специально выписанной лагерной администрацией индульгенцией, а добросовестной констатацией собственных оценок личности Барковой. Сама того не ведая, администрация лагеря подтвердила крепость духа в больном теле поэтессы, а исследователям лишний раз дала возможность утвердиться во мнении о том, что она прожила свою жизнь, не подлаживаясь ни ко времени, ни к очередным вождям, ни к литературным временщикам.

15 мая 1965 г. Пленум Верховного суда УССР отменил приговор Луганского областного суда от 27 марта 1958 г. и определение Верховного суда Украины от 15 мая 1958 г., а дело в отношении Барковой и Санагиной прекратил за недоказанностью предъявлявшегося обвинения. Полная реабилитация.

После освобождения А. А. Баркова получила пристанище в Зубово-Полянском доме инвалидов в Мордовии, но ее мечтой было возвращение в Москву. И она осуществилась: осенью после ходатайств Союза писателей СССР она получила московскую прописку и обрела маленькую комнату в одном из домов на Суворовском бульваре в столице, где и дожила свои последние годы.

В. Панов, представитель группы общественных связей УМБ Российской Федерации по Ивановской области

Анна Александровна Баркова рано приобщилась к художественному творчеству. В неопубликованных воспоминаниях А. П. Орловой «Страницы нашей жизни» (хранятся в домашнем архиве С. В. Орловой) читаем: «Из уст в уста передавались среди гимназисток стихи юной поэтессы. Я помню ее ученицей 5-го класса (иваново-вознесенской гимназии Крамаревской). В них она выражала свое одиночество, отчужденность от подруг иной среды, грустные раздумья о жизни человека из бедной семьи». К сожалению, первые стихотворные опыты А. А. Барковой нам неизвестны.

Активная литературная деятельность вчерашней гимназистки начинается в первые годы революции в газете «Рабочий край», где она с 1918 г. работает репортером. С этого времени в ивановской периодике («Рабочий край», сборники «Сноп», «Живописное слово», «Взмах») публикуются ее стихи, часто под псевдонимом Калика Перехожая.

Посланные на отзыв А. А. Блоку несколько ранних ее стихотворений вызвали у поэта сочувственный отклик, показались ему «небезынтересными» (Блок А. Записные книжки, 1901–1920. М., 1965. С. 464).

Подлинным литературным дебютом А. Барковой следует считать выход ее первого и единственного прижизненного сборника стихов «Женщина» (М.; Пг., 1922). Он открывался словами: «Первую мою книгу, рожденную первой моей любовью, отдаю, недоступный, твоим усталым глазам и рукам, измученным на каторге».

В 1923 г. в Петрограде отдельным изданием выходит пьеса А. Барковой «Настасья Костер». В середине 20-х гг. писательница печатается довольно редко. Иногда стихотворения появляются в журналах «Красная нива», «Новый мир», «Красная новь», газетах «Правда» и «Известия». Продолжает Баркова печататься и в Иваново-Вознесенске, в частности в литературном приложении к «Рабочему краю». Ее стихотворения включаются в хрестоматии и антологии (см., напр.: Ежов И. С., Шамурин Е. И. Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней. М., 1925).

Читать дальше

![Анна Соломахина - Избранная волка [СИ]](/books/430627/anna-solomahina-izbrannaya-volka-si-thumb.webp)