Так как же сделать так, чтобы заинтересовала? Возможно ли? И чем же нам в этой ситуации отсутствия интереса к катастрофе может помочь изучение блокадной поэзии? Что она нам может помочь понять о блокадной цивилизации и тех, кто там оказался, ее создал и ее описал? Что она может нам сообщить о нас сегодняшних, косноязычно пытающихся осознать и сформулировать произошедшее в нашем веке, нашем городе, нашей семье, в нашей очевидно нарушенной связи времен?

С одной стороны, поэзия есть самое интимное, самое индивидуальное, самое личное высказывание, с другой – самое опосредованное, приподнятое, «закодированное» культурной памятью и идеологической ситуацией настоящего.

При этом она есть интимное выражение потенциальной адресации к сообществу, и власть может его очень гибко и эффективно использовать, что произошло, например, в случае блокадной лирики Берггольц, которая, при поддержке властного (радио)аппарата, смогла проникать в самую тьму, сердцевину блокадных смертных коконов, чтобы нести туда слова политкорректных призывов и при этом страстного, горячего, мощного сочувствия и соучастия.

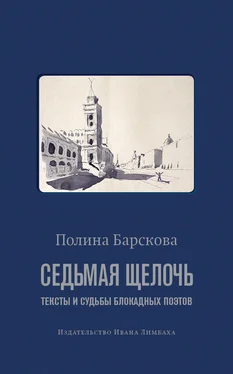

Непосредственным предметом изучения, задачей записок о блокадной поэзии является внимательное чтение блокадных текстов и судеб поэтов, внимание к их работе, амбициям и обстоятельствам. Я хотела попытаться через «творческие портреты» если не воссоздать, то очертить, наметить жизненный мир блокадной поэзии. Во всех главах я руководствуюсь вопросами: для кого они писали? как согласовывали свое письмо с «(гос)заказом»? на какие литературные позиции и традиции опирались? А также: как они оказались в блокаде, почему не выехали сразу, что они ели, где жили, чем писали, кого и куда везли на смертных саночках?

Мы знаем, что они все, все писали в ситуации крайнего, невероятного, непредставимого для нас напряжения: достаточно изучить дневники «привилегированных» Вишневского, Тихонова, Инбер и даже Берггольц, чтобы понять, как они страдали болезнью блокадных «избранных», цингой – из десен пригрошнями выпадают зубы, по телу идут красные зудящие пятна, у женщин прекращаются месячные, – как при этом чудовищно много работали, как спали по три-четыре часа в ночь, какую важность при этом приписывали своему труду.

Острота задачи была в том, чтобы из многих возможных и разных выбрать авторов, наиболее несхожих, – при этом они все делили очень «тесную» ситуацию, замкнутый круг существования в осажденном городе. Посредством серии case studies, творческих портретов в заданных временных рамках, я надеялась показать различные векторы, системы, возможности блокадного поэтического письма.

Вероятно, одним из самых важных и неожиданных открытий в ходе этой работы стало то, что блокада не породила новой поэтики: Геннадий Гор продолжил писать о детском, непреодолимом столкновении с невероятно прекрасной и мучительной сибирской природой; Татьяна Гнедич продолжила строить изощренные октавы; Ольга Берггольц продолжила запутывать свои страсти; Павел Зальцман продолжил писать Псалмы – но все это соединилось с блокадой, вместив ее, умножилось на нее.

Отсюда вывод: в Аду стиль делает все, что может, развивается до своего абсолюта, седьмая щелочь испытания приводит поэтику в себя, проявляя ее.

Николай Тихонов и Геннадий Гор, Ольга Берггольц и Татьяна Гнедич, Павел Зальцман и Сергей Рудаков, Зинаида Шишова и Наталья Крандиевская: блокада (или блокады?) в их стихах так несхожа, что кажется, ее пишут существа разных социальных и биологических видов. Восемь поэтов, восемь поэтических оптик нацелены на общую ситуацию: за несколько месяцев одного года в городе от голода в холоде и тьме умирает около миллиона человек. При этом в городе возникает новая, якобы непохожая на прежнюю цивилизация: например, развиваются институты, якобы советскому внеклассовому обществу несвойственные: всевластный черный рынок (где за еду продается все и едой может стать все) и железная иерархия властных привилегий.

Одной из важных ее черт является необычайная роль пропаганды, которая отвечает за соблюдение общественного духа в Ленинграде и вне его: очень скоро ситуация в городе превращается в «тайну», в одну из поразительных советских «страшных» тайн, о которых знают все и не знает никто (это двойное не/знание, знание и незнание одновременно, представляется одной из основных черт советского сознания). Прилетавшая в Москву первой блокадной зимой Берггольц поражалась, возмущалась незнанию высоких московских чиновников о ленинградском голоде: это удивление удивительно сегодня – конечно, они не желали знать, и интересно наблюдать, как абсолютно двойная (мастерски владеющая двойными стандартами) Берггольц не понимает (или лжет себе, что не понимает?) этого «незнания», шокирована им и отчаянно ламентирует.

Читать дальше