Мое лицо тоже было изуродовано, но все же в пределах нормы. Возможно, моему неполному энтузиазму и усердию в деле уничтожения себя перед лицом непереносимо слепящего горя способствовал утренний разговор с матерью. Ее лицо как раз выглядело вполне нормальным – худое, несколько обострившееся, как бы бесчувственно застывшее. Кстати, только тут я обратил внимание, как она разительно отличалась, что называется, человеческим обликом от всего запредельно-подобного, окружавшего меня в последнее время в школе, во дворе, на улице. Хотя надо заметить, что разговор наш произошел как раз накануне описываемых перемен. Но врезался он мне в память именно на фоне всего этого синеющего, лиловофиолетово сочащегося и светящегося. Так вот. В тот день, выглянув рано утром в окно перед уходом в школу и увидев траурные флаги, уже поняв, о чем они, будучи приуготовлен к этому, я слабо полускривил рот, вопросительно покосившись на стоявшуюрядом мать: плакать или не плакать? В смысле – уже плакать или повременить? Но сомнений насчет плакать у меня не было. Она стояла спокойная. Даже больше, чем спокойная. Она как бы отсутствовала. Вокруг нее распространялся некий холод отсутствия. Я бы сказал, что она окаменела, если бы это ложно не напоминало нам жен, обратившихся в соляные столбы. Нет, она являла нечто принципиально иное. В ее молчании содержалось что-то черное, определенное, не расплывавшееся аморфно, как все вокруг в своих соплях и рыданиях. Я покосился в некоем неравновесном состоянии с губами, готовыми растянуться в гримасу, и с глазами, готовыми брызнуть буйными общественными слезами.

– Ну, поплачь, поплачь, – сказала она без интонации, даже суховато, потом добавила: – Тут тебе еще до школы надо ведро помойное вынести.

Я недоумевающе посмотрел на нее.

– Ты вчера не вынес. Оно уже полное.

– Но ведь сегодня… – заныл я, имея в виду как бы законную индульгенцию по причине всего происходящего. Да и то, странно во времена грандиозных событий сообщаться с такими дикими мелочами жизни. Но мать оставалась по-протестантски спокойна и неумолима:

– Вынесешь ведро, а на обратном пути хлеба купишь.

– Но…

– Две французские булки и половину черного.

Я смолчал.

– Да, еще не забудь к тете Тане забежать. Она заболела и просила купить ей молока.

– К тете Тане… – заныл я, и мои слезы нашли себе естественное разрешение, правда, по-глупому связанное с земной обыденностью. Посему они оказались лишенными той возможной светлости и легкости, но одновременно сопутствующих этому тяжести и мутности, отмечающих сопричастность событию необыкновенному, даже неземному.

В результате мой поминальный энтузиазм был несколько притуплен, заземлен, ритуально ограничен только общественными местами и общего рода выражением. Хотя, конечно, конечно, все это безмерно заражало, погружало в неведомый мне доселе и никогда впоследствии уже не испытываемый транс, коллективное пропадание.

Рутина домашнего быта невольно способствовала моей частной переживательности и некой задеревенелости общественного энтузиазма. Я постоял, опустив голову, посопел, недовольно надув губы. Указательным пальцем с вечным чернильным пятном привычно утер нос. Происхождение этого несмываемого профессионального ученического пятна объяснялось просто. В те баснословные докомпьютерные времена писали жидкими лиловыми чернилами, вызывавшими рвоту при одном взгляде на них. Всегда случался кто-то, пытавшийся их выпить. Среди подобных идиотиков оказался и я. Рвоту же они вызывали заранее. Именно тем были удивительно, неодолимо привлекательны. К ним тянуло. Нечто жестокое, насильственно неумолимое просто заставляло тебя испить, испробовать их. Однажды, оставшись один в классе, я долго искоса поглядывал на чернильницу, укрепленную в специально для нее образованном отверстии в парте. Незаметно для самого себя я какимто неведомым способом, даже не передвигая ног, словно подплывая, вернее придвигаемый самим сдвигавшимся в том направлении пространством, стал приближаться к ней. В невменяемом состоянии плавным движением правой руки я вынул чернильницу из ее логова и опрокинул в себя. Чернил в ней содержалось немного – грамм 30–40. Но меня тут же стало подбрасывать и выворачивать. Я взвыл и стал биться об пол, выблевывая из себя отвратительную лиловую жидкость. Не переставая биться вверх и вниз, я в то же самое время стал метаться по комнате в разных горизонтальных направлениях. Какими-то рывками меня вынесло в коридор, понесло на спине вдоль него, по лестнице вниз, на нижний этаж, в вестибюль уже опустевшей школы. Мое рычание и взвизгивание могло устрашить любого, оказавшегося бы в одиночестве в этот поздний час в школе. Тем более что последнее время в здании неоднократно замечались какието тени, белые человекоподобные образования, бродившие ночами по пустым коридорам и жалобно постанывавшие. Видевшие их шепотом отмечали, что видом своим они чрезвычайно напоминали местных учеников 3 – 6-х классов, некогда забитых насмерть за их нерадение в учебе. То есть забить их насмерть не предполагалось. Предполагалось просто примерно наказать в назидание прочим. И правильно. А вы бы что предложили в целях поднятия дисциплины и учебной успеваемости в то нелегкое опасное время? Но учителя, недавние фронтовики, несколько утратившие ощущение мирного быта и гражданской чувствительной, особенно детской, плоти, не рассчитали своих педагогических усилий. Теперь призраки этих несчастных бродили по школе, напоминая о своей несчастной и неправильной судьбе, а также о трагической ошибке, в общем-то, в принципе справедливых и правильных воспитателей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

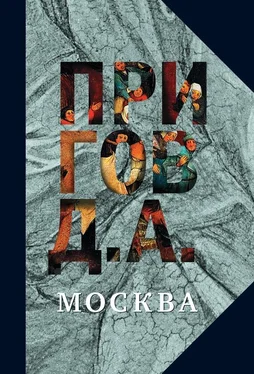

Купить книгу