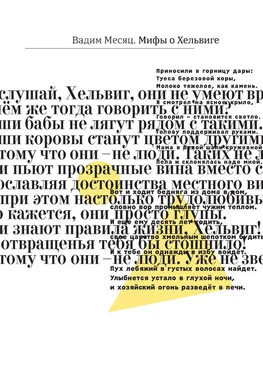

Хельвиг приветствует небо как своего отца.

Он смеется над небом, разрывая сердца.

Он стоит на земле в туманной рассветной мгле.

Он в июньском тепле вылупился из яйца.

Счастие это молитва о бесконечном числе.

И этой бескрайней молитве не видно конца.

К Хельвигу приближается торт,

переливаются его купола.

В нем отблески хитроумных морд

мелькают, что в чаще перепела.

Народы вносят нарядный гроб,

сладкий сон, освещающий мрачный лоб,

белоснежный айсберг вплывает в порт,

раскаленный восторгами добела.

Царь, принимая вызов, колотит в щит;

вожделенье его навсегда удлиняет тень

каждой руки, что на весу дрожит.

День рождения бога – не каждый день.

Хельвиг проснется, он паклей глаза протрет,

а потом, ослепленный, упадет из седла.

Торт сверкает, словно хрустальный грот,

в нем смысла не меньше,

чем в нас тепла.

Старость капризна, детство – обитель зла,

если на праздники не зажигают свеч.

веданта записана, составлена каббала,

до лучших времен позабыта родная речь.

Храм святой это мамкою взбитый крем,

пенки от мирового яйца,

манна с неба, что станет по вкусу всем,

кто ушел, не ослушавшись мудреца.

Мы кидаемся в битву, как будто идем к венцу,

срываем с правды покровы со страстью льва.

Пирожные растекаются по лицу,

по щекам размазаны патока и халва.

Мы ужесточаем или смягчаем нрав,

но, по большому счету, делаем вид.

Неважно, кто сейчас оказался прав,

важно, кто в конце концов победит.

К Хельвигу приближается торт:

щедрый Хельвиг швыряет его в толпу.

На небесах баритоном поет мой Лорд,

Авраам поворачивается в гробу.

Колышутся в танце живые тела рабынь,

карты в пасьянсах разложены по местам.

И рыжие грозди промерзших к зиме рябин

прислонены к размыкающимся устам.

Остров Ацтлан давно опустел,

но облик священной горы запечатлен

на сетчатке глаз бесчисленных поколений

и проступает отчетливой тенью

над колыбелями детства.

Постаменты курганов и пирамид

на трех континентах тиражируют

забытое божество, чтобы жить

по соседству с чем-то великим.

Сколько прочих святынь утратило смысл,

оставаясь при этом святыми?

Разве символ есть человеческий произвол,

а не изначальная суть?

Почувствуй, что крест на твоей груди

не орудие казни, а четыре райских реки,

исходящих из центра вселенной.

И твою душу разбудит младенческий крик.

И ты увидишь мир глазами первых людей.

Мы разошлись от башни,

уныло понурив головы,

наши лица превратились в морды.

Разочарования не было,

потому что у каждого в глотке

испуганно ворочалась незнакомая речь.

Дул Северный ветер.

И некоторые из нас пошли на Север.

Иафет и Хам – прародичи Хельвига.

У лошадей были длинные хвосты,

они разметали буквицы алфавита

сначала в песке, потом в снегу.

Мы чувствовали содеянного горб,

каждый был горбат куполами.

Вещественные мы растаскивали вещь.

Женщины поднимали восстания,

но голод заставлял их молчать,

когда они видели пирамиды адитов.

Финтан, сын Бохра, хохотал на вершине горы,

когда наше войско шло по горло в воде.

Мы считали его смех смехом всевышнего.

Врага мы встретили на островах

и после переговоров поменялись оружьем.

Мы поразились, что говорим на одном языке,

а мы не могли говорить на одном языке.

Ты вернулся с небес на землю:

опустела твоя земля.

Не утихает ветер.

В иссохших черных озерах

сверкает соль.

Красота неуютна.

Предметы черствы как хлеб.

Их души ушли,

но мир стал

величественнее и крепче.

Есть разумный обычай

зашивать рты мертвецам,

чтобы не растеряли себя

в незнакомых краях.

В горле застывший ком,

будто камни в колодце

ворочаются жерновами,

но их скрип

вряд ли сложится в слово.

Осколки челнов на вершинах гор,

фундаменты башен, когда-то

касавшихся звезд,

потеряли свой изначальный смысл

и стали равны человеку.

Замкнись в своем превосходстве,

присягни остаткам тепла,

что сохранились в сердце

сами собой.

В скором времени эта блажь размягчит

тебя словно болезнь.

Читать дальше