Так он и «праздновал» изо дня в день. А когда уж совсем ему невмоготу становилось от воспоминаний, он вдруг всхлипывал: «Господи, Господи!» Падал на колени и полз под иконостас, отшвыривая стулья. Мне было смешно, но и грустно видеть это.

Отец рычал: «За что? За что?» Иконы молчали. Тогда он вставал, и вид у него был диковатый. Остатки волос прилипали к большой лысине. Глаза пьяные и мятежные останавливались на бутылке портвейна, и он успокаивался.

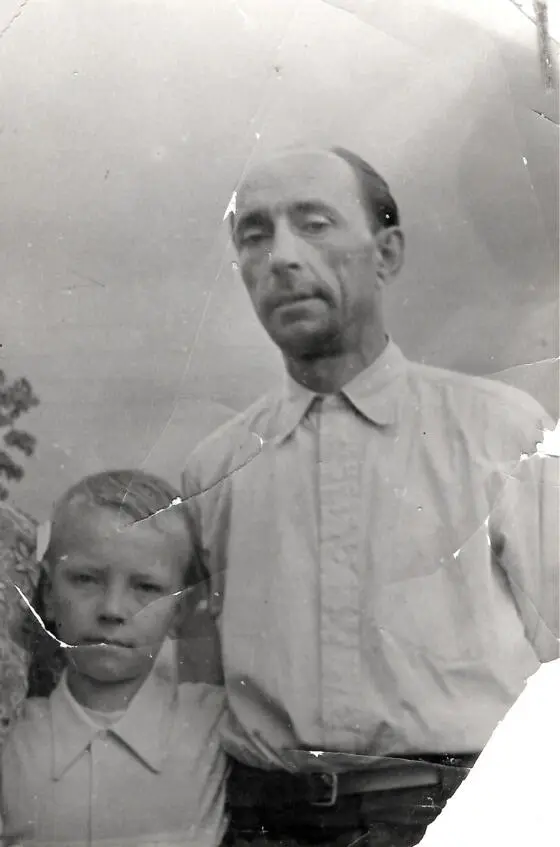

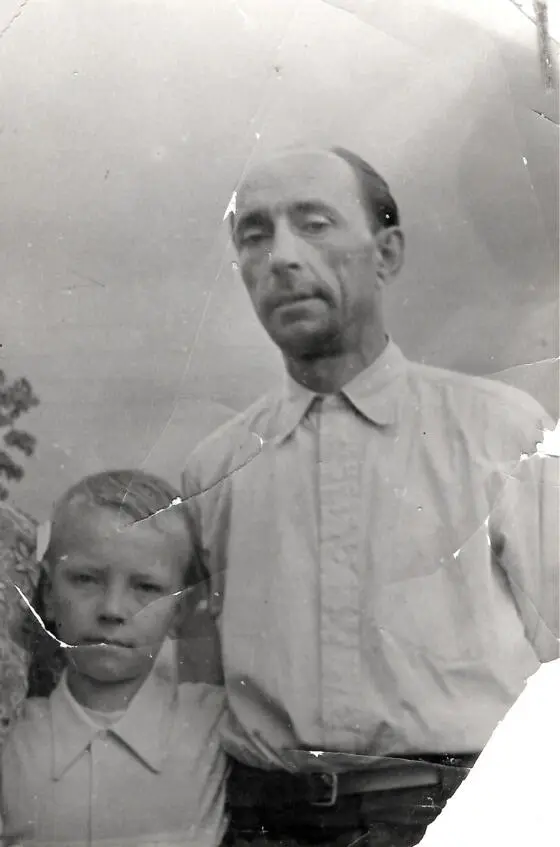

Сергей Коротков с отцом Иваном Петровичем Коротковым (Гугой), 1960

Пасха начиналась со страстной пятницы. Бабушка месила тесто, ставила его под полотенцем в тепло, чтобы взошло. Мыла изюм. А топлёное масло, что сама она умела делать – моя кулацкая бабуля – это масло золотилось в стеклянной банке, как солнце. Топилась русская печь, и там, внутри, ещё одно солнце светило красноватым светом. Куличи выходили знатные, знаменитые на всю деревню. И делалось всё это для того, чтобы в Пасхальную ночь взошло над миром Солнце Христа, и оно всходило, и люди радостно восклицали: «Христос воскресе!» Им отвечали ещё радостнее: «Воистину воскресе!», и никакая советская пропаганда не сумела истребить в крестьянах этого чувства праздника.

До семи лет я безотчётно верил бабушке, и когда мы приступали к разговению, она снимала специальную деревянную формочку с творожной Пасхи, и на ней отпечатывались буквы ХВ. И я ел эти буквы, и сердце моё ликовало. А моё крашеное яйцо в уличных битвах почему-то всегда побеждало, и в карманах у меня эти крашенные пасхальные яички стукались друг о друга. Прибежав с улицы, запыхавшийся и счастливый, я высыпал на стол свою добычу. И бабушка причитала: «Ишь ты, шут тя задери, прямо дед вылитый. Тот на Пасху раз корову выиграл – целый картуз денег принёс домой… Дедушку-то помнишь?» И она, всплакнув, гладила меня по голове.

Деда я помнил зимнего. Он возил навоз в поля. Морозы стояли крепкие. В такие морозы хорошо навоз пахнет. Весь наш конец этим духом пропитывался. Мы цеплялись сзади за санки и скользили по ледяной дороге до последнего дома. А если лошадка на дорогу нашлёпает, то бабка обязательно соберёт в ведёрко, да ещё и с прибаутками – «конский, он для землицы пользительный». Дед приходил на обед озябший, с красным лицом, снимал огромные рукавицы. И я, жалея, говорил ему: «Иди к печке. Погрей ручки, дедушка…»

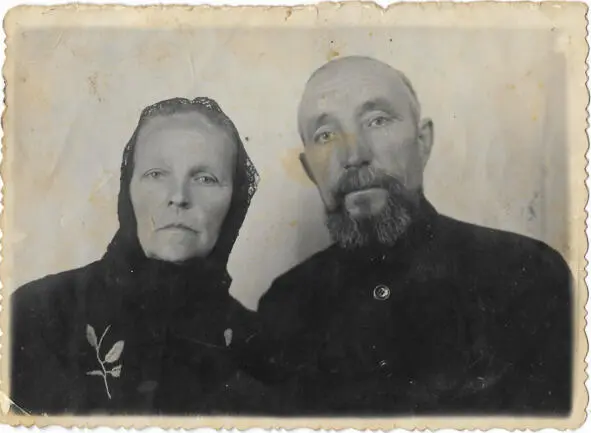

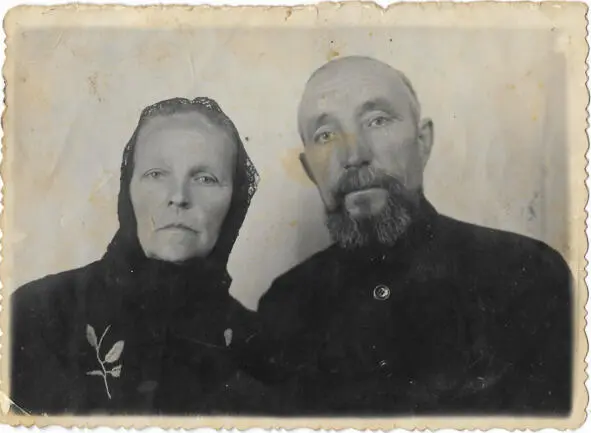

Дедушка и бабушка: Пётр Алексеевич Коротков и Татьяна Сергеевна Короткова, 1950

Однажды на Пасху я объелся яиц, и никак не мог отрыгнуть. Ну никак, колом в горле что-то встало. «Баба, я не могу вдохнуть. Никак отрыжка не идёт» – пожаловался я. «Во так же и дедушка. Всё не мог, не мог, да и помер,» – брякнула она в ответ. Слёзы брызнули из моих глаз. «Не хочу, не хочу умирать!»

Старая прижала меня к своему подолу и утешала: «Не бойся, дурачок, не умрёшь. Маленькие не умирают». Бабка, конечно, слукавила – маленькие тоже умирали, и смерть соседского мальчишки, дружка моего, оставила в моей душе неизгладимый след.

Впервые в жизни я попал в церковь, в Переделкинскую церковь, что сиротливо стояла возле кладбища. Везли нас на похороны на грузовике, на бортах которого было прибито красно-чёрное полотнище, и помню, как ветер трепал его, словно стараясь сорвать.

После дневного солнца в церкви казалось сумрачно. Хотя горели свечи, мерцали лампадки. Маленький гробик с Витькой, белым и очень серьёзным, окружили родичи. Мать его причитала и рыдала, и я вспомнил, как бежали они – отец Витьки, мать, брат старший и ещё какие-то люди – к речке, к Сетуни, где, как они кричали, мог утонуть Витя. Он и утонул. Стояла водная такая весна. Речка пожелтела и набухла, и несла на белых барашках обломанные доски и ещё какую-то всякую всячину, а мы (нас было пятеро) ловили эти доски, бесстрашно бегая по бережку.

А наверху, у дзота, горел костёр, нами запаленный. Сухие доски выгорали, и мы спускались с горки, и там ловили то галошину, то почтовый деревянный ящик, и всё тащили наверх. И в большом яростном огне резина горела, шипя, как змея, и фанера ящика выгибалась и лезла целоваться с языками пламени. Мы не сразу заметили, что Витьки нет долго. А когда кто-то сказал: «Он вроде в Кунцево хотел пойти», все почему-то поверили, хотя никто из нас, шестилеток, дальше своей деревни никуда один не ходил. Один Колька, который был года на три постарше, испугался и метнулся в деревни сказать взрослым, что Витька пропал. И тут-то они с баграми показались на нашем бугре.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу