ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

...На горизонте,

Где, как меня учили в раннем детстве,

Косматый дед в мохнатой волчьей шубе

(Куда любил я зарываться носом,

Вдыхая запах рыси и енота

И всякого еще пушного зверя)

И бабушка в ротонде лисьей круглой,

Так вот — где небо сходится с землею,

Есть озеро, вернее, пруд глубокий.

На дне его ключи взрывают воду.

Там золотисто пахнет светлой рыбой

(Не жареной, заметьте, а живою).

Туда в горячий августовский полдень

Шел Веверлей купаться. Не умел он

Ни брассом плавать, не умел и кролем,

И даже, извините, по-собачьи.

Дает ему с собою Доротея,

Жена его, два пузыря в подмогу,

Два пузыря надежных, тонкостенных

И голубых и выпуклых, как небо,

Снаружи выпуклых, а изнутри — напротив.

Он лег на бережок и, глядя в небо,

Задумался над мировым порядком...

Как много облаков, как мало счастья;

Но, поменяв их, вряд ли стало б лучше;

Ведь мало облаков — дождей не будет,

А будет засуха, неурожай, несчастье.

Но эти мысли тоже не бесплодны,

И в них, конечно, бьется пульс эпохи

И отразилась середина века...

— Но я расфилософствовался что-то,

Пора и в воду! — И нырнул он в воду,

Забыв о том, что не умеет плавать.

Что тяжелее? Голова иль ноги?

Он не успел как следует обдумать

Вопроса этого. Затянут был водою,

И голова осталась там навеки,

А над водою две ноги нависли

Немым сорокаградусным укором.

Дошли до Доротеи эти вести,

И безупречным физкультурным бегом

Она на пруд помчалась, побивая

Свои же предыдущие рекорды,

И бег ее сопровождало небо,

Не синее, а серое, как доски,

Те аспидные доски, на которых

Скрипучим грифелем я выводил когда-то

Фиту, и с точкой, ижицу и яти.

Вот пруд, вот небо. И на фоне неба,

Как циркуль перевернутый, те ноги,

Которые шагали и ходили

Куда, когда, как долго, до каких пор,

Самой своей природой отвечая

На все вопросы разных обстоятельств...

Теперь уже не будет обстоятельств,

Теперь еще не будет дополнений,

Теперь не будет, ничего не будет...

И Доротея тут окаменела.

Прошли года. Иным стал пульс эпохи,

Давно уж нет ни ижицы, ни яти,

И пруд заглох, и заросли аллеи,

Но все торчит там пара ног и остов

Единственной и бедной Доротеи.

Задумавшись над многогранным миром,

События осмысливая эти,

Я повторяю вслед за В. Шекспиром:

«Нет повести печальнее на свете».

1953 г. (А. Финкель)

Приложение

Э. Паперная, А. Финкель

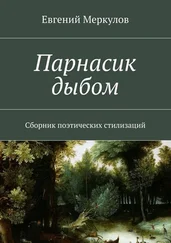

КАК СОЗДАВАЛСЯ «ПАРНАС ДЫБОМ»

Более сорока лет тому назад, в 1925 году, харьковским издательством «Космос» была выпущена в свет небольшая книжечка под названием «Парнас дыбом». На титульном листе ее стояло: «А. Блок, А. Белый, В. Гофман, И. Северянин... и многие другие про: КОЗЛОВ, СОБАК и ВЕВЕРЛЕЕВ». Имени автора указано не было.

Книжечка эта, которую читатели назвали сборником пародий, разошлась немедленно, и на протяжении двух лет вышло еще три издания, — последнее, четвертое (на титульном листе по всеобщему недосмотру напечатано «второе»), в 1927 году, — общим тиражом 22 тысячи экземпляров, что по тем временам было немало.

Начиная со второго издания на титульном листе появляется: «Составители: Э.С.П., А.Г.Р., А.М.Ф.».

Что это за книжка, кто ее составители, укрывшиеся за никому не известными инициалами? Через сорок лет можно эту тайну раскрыть...

Мы были тогда, в 1922 году, студентами, а потом аспирантами Харьковского университета (в те годы он назывался Академией теоретических знаний, но вскоре был переименован в Институт народного образования). Молодые и веселые, мы интересовались всем на свете, но родной своей стихией считали литературу, язык, стилистику; хотелось же нам, чтоб наука была веселой, а веселье — научным. И достаточно нам было услышать пародийное четверостишие (кажется, Эмиля Кроткого):

В ночи, под знаком Зодиака,

Хохочет пулеметная тесьма,

А у попа была собака,

И он ее любил весьма, —

чтобы сразу загореться двумя идеями. Первой — научной: какой бы вид приняло то же произведение, будучи написано в различных жанрах и стилях; и второй — веселой; а чем мы хуже Кроткого? Но обе эти идеи мы объединили, чтобы не только создавать веселые вещи, но чтобы на них разрешить вопрос о соотношении формы и содержания. Один из нас, впоследствии завкафедрой зарубежной литературы Харьковского госуниверситета, недавно скончавшийся А. Г. Розенберг, пошел по тому же следу и написал ряд вариаций на тему «Собака»; Э. С. Паперная, ныне детская писательница и переводчица, выбрала другую тему — серенького козлика; А. М. Финкель, языковед, работник ХГУ, разработал «Веверлея». Впрочем, монополии не было, и каждый из нас обрабатывал и темы соседа.

Читать дальше