Лирический герой Вознесенского человечески конкретен, определёнен. Стремясь понять всё и всех, он не заявляет авансом всепонимания и всепринятия. Любя Пикассо, не скажет, что ценит также и Шишкина. Ценя в женщине красоту, не поспешит оговориться, что на первом плане для него всё же душевные качества. У него очень свои почва и судьба. ‹…›

Почва, судьба… Не превращаются ли эта слова в некую догму, когда за ними подразумевают строго обязательный вариант биографии: испытания, невзгоды, трудности? ‹…›

Своей профессии Вознесенский никогда не стыдится, не притворяется даже в шутку непоэтом. Поэзия – доминанта характера, суть судьбы, смысл жизни:

Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,

другие пусть пасут или пасутся.

Я лучше напишу тебе стихи.

Они спасут тебя.

Поэзия и жизнь раздельны, но поэт не чувствует между ними границы. Блок говорил о нераздельности и неслиянности жизни я искусства – эта формула антирассудочна, «её можно только пережить, почувствовать». Вознесенский дал свой эмоциональный вариант этой идеи на сегодняшнем языке.‹…›

Именно пережить, предчувствовать, а не предвидеть… ‹…›

Космос чувства – это равновесие радости и боли. Пока баланс этих сообщающихся сосудов сохраняется – мир неистребим.

Сравнение, соотнесение радости и боли – сквозная тема поэтической работы Вознесенского, начатая ещё в «Мастерах», развёрнутая во множестве сюжетов и образов и наиболее отчётливо обобщённая метафорой соблазн. О радости и боли Вознесенский не рассказывает, он вводит их в читателя через стих. ‹…›

Чувство – не замена разума, а его проводник в сложных, кажущихся тупиковыми ситуациях. Метафора – не замена мысли, а энергетическое поле, в котором думается по-новому, обновляются и самые способы мышления. ‹…›

Чувство выступает для Вознесенского и тем критерием, который диктует меру простоты или сложности разговора с читателем. Вообще говоря, поэтов сложных или простых, по-моему, не существует: и сложность, и простота – инструменты, выбираемые в соответствии с интуитивно ощущаемой творческой задачей. Но поскольку Вознесенского даже в последнем энциклопедическом словаре сопровождает мета усложнённости, хочется сказать и о вполне доступной поэту «неслыханной простоте». Ну, вот хотя бы:

Ты меня на рассвете разбудишь,

проводить необутая выйдешь.

Ты меня никогда не забудешь.

Ты меня никогда не увидишь.

Заметим только, что и простота у Вознесенского своя, «неслыханная» в том смысле, что мы её не слыхали у кого-нибудь другого. ‹…› А естественность интонации, свободное звучание стиха, «впадающего в речь», – это попросту безотказное свойство работы Вознесенского и в «простых» и в «сложных» вещах. Может быть, для понимания поэзии каждому нужно хотя бы чуть-чуть попытаться побыть поэтом? Не знаю, но очень тревожно слушать разговоры о том, что высокий уровень стиха ничего не значит, что стихи и поэзия – вещи разные. По-моему, это безответственная схоластика, поскольку вне стиха, вне музыки мастерства поэзии не существует.

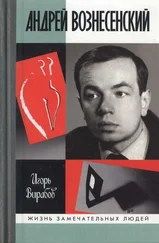

Юнна Мориц

Перечитывая Андрея Bознесенского

…Более двух десятилетий бурно спорят критики о Вознесенском, прибавляя жару столь же бурной любви к нему колоссальной читательской аудитории. Неизменно пишут о том, что Вознесенский ворвался в поэзию стремительно, как метеор, как шаровая молния, вместе с шумной толпой молодых, которые вмиг растолкали не успевших опомниться старших и ринулись на эстраду, чтобы своим артистизмом превратить читателя в слушателя и в зрителя и добиться славы, минуя книжные полки.

Наивно думать, что вообще возможен такой примитивный, стадный прорыв в поэзию мимо всех и вся, мимо книг и живых классиков, расталкиваемых локтями (Пастернака, Ахматовой, Заболоцкого, Твардовского)… Нет, старших по возрасту поэтов не только не пришлось расталкивать, но напротив – они (Маршак, Антокольский, Асеев, Тихонов, Симонов, Твардовский, Светлов, Винокуров) с неравнодушием, свойственным всякому сильному таланту, откликнулись и немало способствовали прорыву в поэзию тех молодых людей, которых теперь называют поэтами шестидесятых. ‹…›

Андрей Вознесенский стал известным поэтом в тот день, когда «Литературная газета» напечатала его молодую поэму «Мастера», сразу всеми прочитанную и принятую не на уровне учтивых похвал и дежурных рецензий с их клеточным разбором, а восторженно и восхищённо.

Свобода и напор этой вещи, написанной двадцатипятилетним Андреем Вознесенским, были наэлектризованы, намагничены током страстей, живописью и ритмом, дерзкой прямотой и лукавой бравадой, острым чутьём настроений своего поколения, злобы ночи и злобы дня. Вознесенский предстал в «Мастерах» как дитя райка (во всех значениях слова): раёшный стих, раёшный ящик с передвижными картинами давней и сиюминутной истории, острота, наглядность и живость райка, и – автор, вбежавший на сцену поэзии с вечно юной галёрки, которая тоже – раёк.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу