1 ...6 7 8 10 11 12 ...216 Что же так сразу привлекло Брюсова в творчестве почти безвестного до тех пор поэта? Можно полагать, причиной стали принятые безо всяких предварительных условий и долгих размышлений «Александрийские песни».

Этот цикл, надолго ставший эмблемой поэзии Кузмина, писался в основном в 1905 году, опять-таки как вокальное произведение. Но по своей словесной структуре он уже гораздо более соответствовал поэзии традиционной, обладая к тому же целым рядом качеств, сделавших его чрезвычайно популярным.

Прежде всего это объясняется тем, что цикл очень точно попал (вряд ли осознанно для Кузмина, не слишком пристально следившего в то время за современной литературой) в самый центр художественных исканий. Верлибр, которым написана большая часть цикла, только-только входил в стихотворный репертуар русской поэзии, а избранная Кузминым форма его, основанная на регулярном синтаксическом параллелизме, облегчала вхождение этого непривычного размера в сознание читателей. Сами сюжеты стихотворений, отнесенные к отдаленной исторической эпохе, вполне соответствуют тенденции русского символизма к изображению далеких стран и времен. Наконец, одноплановость смыслового решения отдельных стихотворений, в отличие от ранних произведений Кузмина, на этот раз была дополнена намеренной недосказанностью сюжетов. Непосвященному читателю и слушателю не столь уж просто было понять, о ком идет речь в стихотворении «Три раза я его видел лицом к лицу…»; сюжет может обрываться в самом напряженном месте («Снова увидел я город, где я родился…»); финальная строка: «А может быть, нас было не четыре, а пять?» выглядит абсолютно загадочной и открытой многочисленным толкованиям («Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было…»). И в то же время читатель становился не сторонним наблюдателем, как, скажем, в исторических балладах Брюсова, а делался почти непосредственным участником всего происходящего, автор говорил с ним как с посвященным во все таинства и перипетии событий, делал его равным себе и героям как отдельных стихотворений, так и всего цикла [27] О таком типе построения текста см.: Лотман Ю. М. Текст и структура аудитории // Ученые записки Тартуского ун-та. Тарту, 1977. Вып. 422.

.

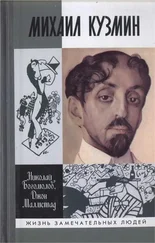

Поэтому и сам облик автора «Песен» располагал к мифологизированию. С отчетливостью это видно уже в одном из первых откликов — небольшой статье М. Волошина. Он писал: «Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: „Скажите откровенно, сколько вам лет?“, но не решаешься, боясь получить в ответ: „Две тысячи“. Без сомнения, он молод и, рассуждая здраво, ему не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. <���…> Мне хотелось бы восстановить подробности биографии Кузмина — там, в Александрии, когда он жил своей настоящей жизнью в этой радостной Греции времен упадка, так напоминающей Италию восемнадцатого века» [28] Волошин Максимилиан. Лики творчества. Л., 1988. С. 471, 473.

. Уже первой публикацией «Александрийских песен» Кузмин создал вполне определенный облик поэта, свободно соседствовавший с уже сформировавшимися образами Брюсова, Бальмонта, Сологуба и с формировавшимися на глазах современников обликами Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова.

Волею судеб Кузмин оказался включен в контекст символизма и до поры до времени предпочитал не сопротивляться такому включению, дававшему возможность регулярно печататься в журналах и выпускать книги, не насилуя своего дарования. Однако в кругу символистов он постоянно старается заявить о своей самостоятельности.

Внешне ему наиболее близкой кажется позиция брюсовская, основанная на принципах «эстетизма», понимаемого как стремление к максимальной независимости художника от идеологических канонов, будь то идеология какого-то общественного движения, религиозная или мистическая: «Мы знаем только один завет к художнику: искренность, крайнюю, последнюю» [29] Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 131.

. Поэтому именно Брюсову Кузмин может пожаловаться: «Сам Вячеслав Иванов, беря мою „Комедию о Евдокии“ в „Оры“, смотрит на нее как на опыт воссоздания мистерии „всенародного действа“, от чего я сознательно отрекаюсь, видя в ней, если только она выражает что я хочу, трогательную фривольную и манерную повесть о святой через XVIII в.» [30] Письмо к В. Я. Брюсову от 30 мая 1907 г. // РГБ. Ф. 386. Карт. 91. Ед. хр. 12. Л. 7–8. — Список условных сокращений, принятых в наст, изд., см. на с. 686.

. Конечно, принять на веру такое утверждение об «отречении» невозможно, ибо в «Комедии о Евдокии из Гелиополя» отчетливо звучат и мотивы, которые давали Иванову возможность трактовать ее смысл именно так [31] О религиозном смысле одновременно с «Евдокией» написанной «Комедии об Алексее человеке Божьем» см. довольно убедительную статью: Хорват Евгений. Вокруг десяти реплик «Комедии о Алексее человеке Божьем» М. Кузмина // Стрелец. 1984. № И. С. 37–39.

, но для нас сейчас важно, что откровенное идеологизирование всегда представлялось Кузмину ничем не оправдываемым насилием.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу