— А ты плюнь на него. Что тебе, детей с ним крестить, что ли? Я сам бы читал лекции, если бы умел. Да вот не умею. Стихи могу, а лекции — нет.

— Да ты не пробовал, — сказал я.

— Нет, нет, — ответил Есенин с некоторой даже досадой, — у меня все равно ничего не получится, людей насмешу, да и только. А вот стихи буду читать перед народом.

Вдруг он громко рассмеялся.

— Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне, что народ его не понимает. Сам-де я из народа, а народ-то меня не понимает. А я ему на это: да ведь стихи-то твои ладаном пропахли. Больно часто ты таскал их по разным «церковным салонам».

— А он?

— Обозлился на меня страшно.

В другой раз Есенин рассказал мне о своей встрече с Георгием Ивановым.

— На улице. Подошел ко мне первый. «Здравствуйте, Есенин». Губы поджал и прокартавил: «Слышали, ваш друг Ивнев записался в большевики? Ну что же, смена вех. Вчера футурист, сегодня — коммунист. Даже рифма получается. Правда, плохая, но все же рифма…» Язвит, бесится. Я ему отвечаю: «Знаете что, Георгий Иванов, упаковывайте чемоданы и катитесь к чертовой матери». И тут вспомнил слова Клюева и ляпнул: «Ваше времечко прошло, теперь наше времечко настало!» Он все принял за чистую монету и отскочил от меня, как ошпаренный кот.

* * *

Когда сейчас вспоминаешь о событиях и встречах того времени, некоторые из них кажутся бесконечно далекими, а некоторые такими близкими, будто они про изошли вчера. Многие дружеские связи, давно забытые, тогда были крепкими, и рвать их было все-таки больно, и поддержка такого друга, каким был Есенин, в ту пору была гораздо значительнее и глубже, чем может показаться теперь.

Другая поддержка пришла от еще более «аполитичного» поэта, чем мы, Осипа Мандельштама. Меня это особенно радовало в то время. Он не отшатнулся от меня, подобно Владимиру Гордину, Георгию Иванову и многим другим, а всегда сочувственно улыбался при встречах, будучи на несколько голов выше обывательских мнений и предрассудков.

Есенин и Мандельштам, два противоположных по духу поэта той поры, сходились в сочувствии к зарождающейся Советской власти.

Вспоминая об этих незабываемых днях, ставших историческими, не могу умолчать и о моем друге Николае Бальмонте, который оказался дальновиднее и прогрессивнее своего знаменитого отца. Молодой пианист Бальмонт не только поддерживал меня духовно в это переломное время, но бывал со мной вместе на всех большевистских митингах и лекциях.

В самом начале марта 1918 года Москва была объявлена столицей нашего государства. Нарком по просвещению А. В. Луначарский назначил меня своим секретарем-корреспондентом в Москву, куда я и выехал 7 марта. Одновременно редакция газеты «Известия», в которой я сотрудничал, поручила мне быть ее корреспондентом в Москве.

Таким образом, петербургский период моей жизни закончился, но встречи с Есениным возобновились, точно не вспомню, через сколько месяцев, но во всяком случае очень скоро: Есенин оказался тоже в Москве.

Еще в 1914–1915 годах я вел переписку с тремя московскими поэтами, с которыми лично не был знаком, — Сергеем Бобровым, Николаем Асеевым, пригласившими меня сотрудничать в издательство «Центрифуга», и с Вадимом Шершеневичем, издавшим книгу моих стихов «Пламя пышет» (1913) в своем издательстве «Мезонин поэзии».

Вадим Шершеневич, узнав, что я еду в Москву, просил меня остановиться у него. Я воспользовался его приглашением и первые дни по приезде в Москву прожил у него на Крестовоздвиженском, до получения собственной комнаты в Трехпрудном переулке.

Вскоре по приезде в Москву я познакомился с Анатолием Мариенгофом (он работал тогда в издательстве ВЦИК техническим секретарем К. С. Еремеева [4] Константин Степанович Еремеев (1874–1931) — журналист, большевик. В 1918–1920 годах был директором издательства ВЦИК.

).

Я часто бывал в издательстве, так как знал Еремеева еще по Петербургу: в 1912 году он был членом редколлегии газеты «Звезда», в которой печатались мои стихотворения [5] Поэзия в большевистских изданиях 1901–1917. Л., «Советский писатель», 1967, с. 192, 195.

.

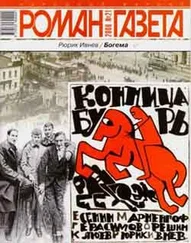

Бывая у Еремеева, я познакомился ближе с Мариенгофом и узнал от него, что он «тоже пишет стихи». Не помню, как познакомились с Есениным Мариенгоф и Шершеневич, но к 1919 году уже наметилось наше общее сближение, приведшее к опубликованию «Манифеста имажинистов». Если бы в то время мы были знакомы с творчеством великого азербайджанского поэта Низами [6] Низами Гянджеви; перевод на русский язык его произведений был осуществлен частично в 1941 году и полностью в 1956 году.

, то мы назвали бы себя не имажинистами, а «низамистами», ибо его красочные и яркие образы были гораздо сложнее и дерзновеннее наших.

Читать дальше

![Рюрик Ивнев - Кричащие часы [Фантастика Серебряного века. Том I]](/books/425256/ryurik-ivnev-krichachie-chasy-fantastika-serebryanogo-thumb.webp)