В этом маленьком городке на Волыни сомкнулись вековые традиции нескольких культур, и каждый камень, казалось, рассказывал о 800-летней истории края. Упомянутый впервые в летописи под 1100 годом, Острог гордился тем, что при князе Константине Острожском стал крупнейшим центром европейской образованности, средоточием философской и богословской мысли 31 31 31 Об Остроге как центре философской, научной и богословской мысли в XVI-XVII вв. см.: В.М. Нiчик, В.Д. Литвинов, Я.М. Стратiй. Гуманiстичнi i реформацiйнi iдеï на Украïнi (Киïв: Наукова думка, 1990); Петро Саух. Князь Василь-Костянтин Острозьский (Рiвне: Волинськi обереги, 2002), стр. 73-113.

. Он был тогда главным оплотом православия в Литовской Руси. Прибывший сюда из Львова Иван Федоров, при щедрой поддержке князя Константина и в его замке, основал в 1578-79 г. свою последнюю типографию, где, в частности, в 1580-81 г. вышла знаменитая Острожская Библия – первая полная восточнославянская Библия 32 32 32 Василь Мончак, «Сподвижник Костянтина Острозького першодрукар Iван Федоров на Волинi», Острогiана в Украïнi i Європi. Матерiали Мiжнародного наукового симпозiуму 29-30 червня (Старокостянтинiв, 2001) (Велика Волинь. т. 23), стр. 33-48; Iван Огiєнко (митрополит Iларiон). Iсторiя украïнського друкарства. Упорядник, автор передмови Микола Тимошик (Киïв: Наша культура i наука, 2007), стр. 230-260; Е.Л. Немировский. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров (Москва: Книга, 1974), стр. 83-151.

. В 1602 г. в городе появился Гришка Отрепьев, в 1605 г. взошедший на московский престол, а в 1606 г. низвергнутый и убитый. Сгущенное, осязаемое присутствие прошлого заставляло проецировать разворачивающуюся государственную «смуту» на трагические события ушедших веков, искать ей аналогии в них. Явственно проступала, под крылом вечности, эфемерность политических настроений и образований, изменчивость форм политического существования. Но и по-новому – по сравнению со столичными петербургскими воспоминаниями детства – проявлялась судьба и природа русской культуры, получая иную окраску в «захолустье», во-первых, и в «пограничье» (как во временном, так и в пространственном срезе), во-вторых.

Великороссов в начале ХХ в. в Остроге, да и в других близлежавших городах, было сравнительно немного, но русская культура находила отклик со стороны еврейского населения, в ту пору тяготевшего к ней сильнее, чем к культуре польской или украинской. Край был «чертой оседлости»; по переписи 1921 года в Остроге, насчитывавшем 12.975 жителей, было 7.991 евреев (61,6%), в Ровно – из 30.483 – 21.702 евреев, в Луцке из 22.157 – 14.860 33 33 33 См.: Shmuel Spector. The Holocaust of Volhynian Jews 1941-1944 (Jerusalem: Yad Vashem; The Federation of Volhynian Jews, 1990), p. 13; Р.С. Шпiзель, «Роль еврейской общины древнего Острога в развитии культуры и экономики края», Матерiали V науково-краєзнавчоï конференцiï «Острiг на порозi 900-рiччя» (Острiг, 1994), стр. 179.

. Еврейская община существовала тут с первой половины ХV века и стала крупным культурным центром еврейской культуры, создав из Острога «Волынский Иерусалим». В руках жителей-евреев сосредоточены были торговля и ремесла 34 34 34 Рафаель Шпизель, «Город Острог – крупнейший центр еврейской культуры на Волыни», Єврейска iсторiя та культура в Украïнi. Матерiали конференцïi. Киïв 2-5 вересня 1996 (Киïв, 1997), стр. 238-241.

; интеллигенция была представлена большим числом врачей, адвокатов, учителей и инженеров. Типография Ц. Шейнеберга выпускала книги и газету (на языке идиш) 35 35 35 Рафаэль Шпизель, «Страдания и обнищание евреев Острога в 20-х годах XX столетия и помощь “Джойнта”», Доля єврейських громад Центральної та Схiдної Європи в першiй половинi ХХ столiття. Збiрник наукових праць. Материалi конференцiї 26-28 серпня 2003 р. (Київ, 2004), стр. 241-242.

.

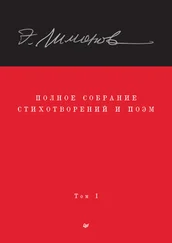

Гомолицкий, как он сам говорил, начал писать стихи более или менее регулярно в возрасте 12 лет – то есть в 1915-16 году в Петербурге, но один из приливов того поэтического «наводнения» пришелся на первые месяцы «оседлой» жизни на Волыни в 1918 году. Судить об этом мы можем по первой выпущенной им книжке, вышедшей в Остроге летом 1918 года, когда автору не исполнилось еще и 15 лет. Название ее отличалось нарочитой безыскусностью, а также не вполне соответствующей возрасту новичка почтительностью: «Стихотворения Льва Николаевича Гомолицкого. 1916-1918. Книга первая». Хотя подзаголовок давал понять, что продолжение не заставит себя ждать, оно так и не последовало. Более того – ни сборник в целом, ни отдельные составляющие его произведения не получили у Гомолицкого впоследствии не только какого-либо развития, но и малейшего отзвука. Ни мотивы его, ни стилистические черты больше в его творчестве не появлялись. На протяжении всего «русского» двадцатилетия он не был ни разу упомянут ни в публичных высказываниях Гомолицкого, ни в частной переписке. Как бы из стыда автор наложил полное табу на свой дебют в печати. Но это и придает книжке серьезную историко-документальную ценность. Если бы не было дальнейшего творческого пути Гомолицкого в русской литературе, во всей его сложности и со всеми его резкими зигзагами, – книжка не заслуживала бы ни малейшего внимания, не выделяясь на фоне ученических, графоманских стихотворных упражнений, печатавшихся в те годы. Интерес представляют не имманентные ее качества сами по себе, а то обстоятельство, что эти черты впоследствии бесследно исчезают из творческого мира автора.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу