Только что вышла его третья книга — «Неблагодарность». Ее он и прислал Цветаевой.

Два мотива, две темы слились в единый стон: неразделенная любовь — и заброшенность, никому ненужность в этом мире. «До нас теперь нет дела никому — У всех довольно собственного дела, И надо жить, как все, — но самому…»; «Никогда он не поймет Этой нежности и боли…»; «Зови не зови — не придет. Упрямее линия рта. Так каждую ночь напролет, Так каждую ночь — до утра». И все в этом духе» — выстраданное и неподдельно искреннее. Последняя строфа заключительного стихотворения книги («Ночь давно обернулась днем…»):

…Это трудно в слова облечь,

Чтоб увидели, полюбили…

Это надо в себе беречь,

Чтобы вспомнить потом в могиле.

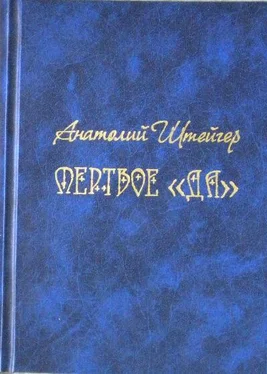

Интересно, что по авторским пометам над некоторыми стихами, начиная с 1931 года и кончая 1936‑м, можно видеть, сколь мятущийся образ жизни вел этот несчастный, не рожденный для любви к женщине, гонимый всю свою недолгую жизнь вселенской скорбью. Париж — Марсель — Ницца — Лондон — Рим — Берн — Берлин — Прага — Брюссель (он по нескольку раз возвращался в те же города, колеся по странам: «Все столицы видели бродягу», — писал он) — и наконец швейцарский Хейлиген Швенди, куда бросила его тяжелая болезнь. «Есть что-то очень детское и птичье В словах, делах и снах туберкулезных», — читаем в стихотворении 1935 года, вошедшем в маленькую книжечку «2x2 = 4», которую он подготовит незадолго до смерти — в 1944 году. Дарование Штейгера было средним, словарь — ординарным. Неординарной была одна лишь тоска — врожденная, неотступная, роковая, на которую он был обречен и которая, вероятно, сократила его жизнь.

Сохранилась рукопись Штейгера — «Детство» (напечатана в 1984 г. в «Новом журнале», № 154): о жизни в малороссийском имении Николаевка, в окружении родных и близких: родители, сестра, польская «Тетя», фрейлейн Марта; идиллическая картина уборки хлеба — паровик, молотилка, украинские мужики; «полусон» детства; и такая подробность: «Меня наряжали девочкой, и я носил длинные волосы, которые вились и причиняли мне немало мучений при расчесывании…» Затем — жизнь в Петербурге; чудеса игрушек в Гостином Дворе; промелькнувший на Невском в санях царь. И наконец — кошмарная картина бегства из Одессы в 1920 году, когда семья чудом прорвалась на английский ледокол, не потеряв никого из людей и оставив на берегу множество сундуков со всем состоянием… Счастливое, изнеженное детство — и жуткий перелом судьбы в самом трудном возрасте во многом, конечно, обусловили неизлечимый пессимизм характера этого человека и его стихов.

Получив отклик Марины Ивановны (он не сохранился), Штейгер, по-видимому, ответил письмом, являвшим собою «крик отчаяния»; письмо также не сохранилось, однако известно, что поэт просил у Цветаевой «дружбы и поддержки на всю оставшуюся жизнь» и говорил о преследующем его страхе смерти»: ему предстояла операция. Цветаевский ответ и на это письмо, по-видимому, не уцелел; смысл его состоял в вопросе: "Хотите ко мне в сыновья?» Штейгер прислал исповедь на шестнадцати страницах; вероятно, — прообраз будущих воспоминаний «Детство» (увы, она скорее всего не сохранилась). Рассказывал о своих ранних годах, о любимых и навеки утерянных людях, об ужасе отъезда из Одессы. О содержании его письма мы можем судить по ответу Марины Ивановны от 29 июля.

То была, если перейти на образы самой Цветаевой, полногласная органная буря дремавшей и разбуженной скалы . Цветаева отозвалась — всею собой . Она снова любила . Любила материнской, сестринской, женской любовью. Въяве переживала историю его души, «с тетей и с Frl. Martha — и с тем корабельным канатом, режущим жизнь и душу надвое — и с нищенством» и т. д. Но доминировало над всем — материнское чувство: «…и если я сказала мать — то потому, что это слово самое вмещающее и обнимающее, самое обширное и подробное, и — ничего не изымающее… И хотите ли Вы или нет, я Вас уже взяла туда внутрь, куда беру все любимое, не успев рассмотреть, видя уже внутри …»

«Не успев рассмотреть». Ее рука бессознательно выводила слова, опережающие события, предрекающие их роковой исход. И дальше: «Мы от нетерпения (у души — свои сроки) опережаем настоящего партнера и клонимся к любому, внушая ему быть — любимым».

В июле, 31, она вернулась в Ванв; оставалась неделя, чтобы подготовиться к новому отъезду: в Верхнюю Савойю, где жила далеким летом 1930 года. Сергей Яковлевич находился тогда в русском пансионе Шато д'Арсин (где, заметим, обдумывались и вершились тайные «союзвозвращенческие» дела, о которых Марина Ивановна мало что ведала). Теперь она с сыном сама жила в Шато д'Арсин; она уже не огорчалась сырости этих мест и не сравнивала их с Чехией, а радовалась — тому, что оттуда всего двадцать пять верст — рукой подать было до Швейцарии, до Женевы — до него , самовольно присвоенного и горячо любимого сына : слабого, больного, так жаждущего сочувствия. «Я иногда думаю, что Вы — я» (письмо от 2 августа).

Читать дальше

![Анатолий Чехов - Мертвая зона [Повести]](/books/400001/anatolij-chehov-mertvaya-zona-povesti-thumb.webp)