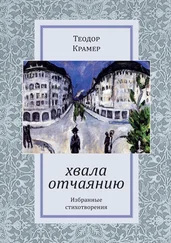

Молчаливо садятся они на скамейки рядком;

колбаса — из конины с тухлинкой, зато с чесноком,

если кто припоздает — тому, для порядка ворча,

наливает корчмарь всё такой же стакан первача.

На стакане втором хоть один да развяжет язык,

тут же песня польется, до слез проберет горемык,

и на третий потянут слова неизбывной тоски,

и, мотив подхватив, застучат по столам тесаки.

Там, за деревней, где ряской канавы цветут,

средь золотарников — поля неправильный кут.

Хатка Йозефы за ним, в полминуте ходьбы.

Прямо под дверью лежат на просушке грибы.

Шпанские мушки да всякие зелья у ней,

козочка тоже: Йозефа других не бедней.

Вечером трижды, попробуй, в окно постучи —

дверь приоткроется, звякнут в потемках ключи.

Молча вдовец к ней приходит еще дотемна,

молча — кабатчик, пусть лезет на стенку жена,

молча — барышник с кольцом, только чтоб ни гу-гу,

молча — бирюк-винокур, зашибивший деньгу.

Горькой настойкой она угощает гостей,

есть постоянный запасец домашних сластей,

после — Йозефа постель приготовит свою.

Ежели что — так заварит себе спорынью.

Пышно цветут золотарник, татарник и дрок.

Нет никого, кто Йозефе послал бы упрек.

Дом, и коза, и кусок полевого кута, —

совесть Йозефы пред всеми на свете чиста.

Испятнан гарью городской

последний ряд лачуг,

и только чахнет день-деньской

за ними жалкий луг.

Как ты отчаянно мила,

тебе так мало лет;

я — городьба, на мне смола;

ты — яблоневый цвет.

Под вечер забрести сюда,

на насыпь лечь вдвоем;

гудят всё время провода

о чем-то о своем.

Брусчатник вечно перегрет,

летит по ветру шлак;

я — словно коксовый брикет,

ты — словно алый мак.

Проходит ночь, полдневный зной

по скупости храня;

курится над любой стеной

горячий воздух дня.

Акациями на юру

овеян наш ночлег;

я — пыль, что прячется в кору,

ты — первый сладкий снег.

Коль хоть один открыт трактир…

Спешат кабатчики: скорей

задвинуть сталь щеколд;

огонь бессонных фонарей

неумолимо желт.

Ползет из подворотных дыр —

тяжелое тепло.

коль хоть один открыт трактир —

ну, стало быть, свезло.

Пусть циферблату и темно,

у стрелок — свой делёж;

акаций запах сладок, но

горчит, едва вдохнешь.

Ползет со стен отмокший мел

под ноги, как назло;

кто шлюху зацепить сумел —

тому, считай, свезло.

Шлагбаум фыркает огнем,

край неба — чуть белей;

пыль, та же самая, что днем,

кружится вдоль колей.

В ночлежку лучше б ни ногой,

да больно тяжело, —

ну, прикорни часок-другой:

тебе, считай, свезло.

Зальце заштатной кафешки

возле развилки дорог.

Здесь ни погонки, ни спешки —

смело ступи на порог.

Право, бывает и хуже,

кисло вокруг не смотри.

Движутся барки снаружи,

трубки дымятся внутри.

Кофе и булочка с тмином,

а за окном — облака

вдаль уплывают с недлинным,

чисто австрийским «пока».

Чужд размышлений тревожных

этот приветливый кров,

правил помимо картежных

и биллиардных шаров.

Тянутся дни как недели,

длятся минуты как дни.

Детка, не думай о деле,

дядя, костыль прислони.

Здесь, у дорожной излуки,

мы коротаем года:

сумрак протянет к нам руки

и уведет в никуда.

Тост над вином этого года

Орех и персик — дерева;

скамей привычный ряд;

я чую лишь едва-едва,

что мне за пятьдесят.

Вот рюмку луч пронзил мою,

метнулся и погас, —

я пью, хотя, быть может, пью

уже в последний раз.

Пушок, летящий вдоль стерни,

листок, упавший в пруд,

зерно и колос — все они

по-своему поют.

Жучок, ползущий по стеблю,

полей седой окрас;

люблю — и, может быть, люблю

уже в последний раз.

Свет фонарей и плеск волны,

я знаю — ночь пришла,

стоит кольцо вокруг луны,

и звездам нет числа;

но, силу сохранив свою,

как прежде, в этот час

пою — и, может быть, пою

уже в последний раз.

В больнице тихо, полночь на земле.

Да не умру я завтра на столе!

Я буйабеса не поел в Марселе,

я в роще пальм не погулял доселе…

О, пусть я поживу и погрешу!

Мария, исцели меня, прошу!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу