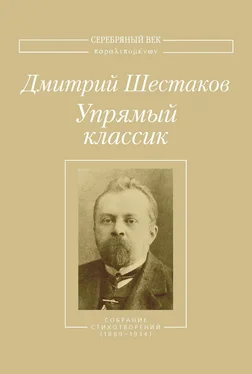

Отдельного исследования заслуживает деятельность Дмитрия Петровича как литературного и художественного критика, писавшего в основном о современных русских и европейских авторах. Лучшее из этого достойно не только внимания, но и переиздания. Составленная П. Д. Шестаковым библиография прозаических публикаций отца за 1891–1927 гг. насчитывает 280 позиций. На рубеже веков он часто печатался в литературном приложении к «Торгово-промышленной газете» и в журнале «Мир искусства» (24 статьи и рецензии). Однако, несмотря на сотрудничество в «Мире искусства» и личные связи с некоторыми деятелями символистского круга, причем людьми одного с ним поколения, он так и не стал для них «своим».

В этом специфика судьбы Шестакова-поэта. Ровесник Зинаиды Гиппиус, в истории литературы он остался в предшествующей эпохе, среди «предсимволистов», связавших разношерстное поколение «восьмидесятников» (Минский-Фофанов-Льдов) с более монолитным поколением «декадентов» (Сологуб-Бальмонт-Брюсов). «Паспортный» возраст значил немного: по времени рождения и те, и другие принадлежали в основном к 1860-м годам, а их творчество так или иначе развивалось в русле «новых веяний» и «новых исканий». Однако родившиеся в первой половине 1860-х годов успели дебютировать в начале 1880-х годов, а наиболее талантливые и удачливые составили себя «имя» на протяжении этого десятилетия и к моменту дебюта «старших символистов» в первой половине 1890-х годов уже были «мэтрами». Показательна судьба Фофанова: в начале 1900-х «декаденты» относились к нему с подчеркнутым уважением, видя в нем не только популярного и признанного поэта, но и одного из своих предшественников, а он отзывался о них насмешливо и даже грубо. Родившимся в конце 1860-х годов и не ставшим «декадентами» выпала незавидная участь – в молодом возрасте оказаться если не «за бортом», то, по крайней мере, в стороне от «столбовой дороги». Исключение составил только Бунин (на год младше Шестакова), дебютировавший как поэт, но «вовремя» перешедший на прозу. Остальные если и добивались признания, то лишь на короткое время, за которым следовало забвение.

С литературными, в том числе символистскими, кругами Шестакова связывал Перцов, не только друг, но и активный участник «литературного процесса». 14 апреля 1926 г., получив машинописный сборник его избранных стихотворений, Дмитрий Петрович написал жене: «Меня очень тронула <���…> верная дружба П. П. Перцова. У меня вообще не так много было в жизни друзей, потому что я схожусь с людьми как-то тяжело (может быть, это и лучше: не обесцениваю дружбы). Но, когда были, то верные». Учитывая роль Перцова в жизни и литературной судьбе Шестакова, следует сказать о нем подробнее [8] Лавров А. В. Литератор Перцов // Перцов П. П. Литературные воспоминания, 1890–1902. М., 2002 (далее это издание цит без сносок).

.

К середине 1890-х годов Петр Петрович уже был известен в литературных кругах – сначала родной Казани, потом Петербурга – в качестве журналиста и критика, «сменившего вехи» от народничества к «новым течениям». Он переписывался с Фетом, бывал у Майкова и Полонского, дружил с Мережковским и в то же время не терял связей с народническими кругами. Именно широта взглядов и эклектичность литературных и эстетических воззрений позволяли Перцову выступать в качестве «собирателя» и даже «объединителя» разнородных литературных сил, пусть на короткое время. Результатом этой работы явилась составленная им антология «Молодая поэзия. Сборник избранных стихотворений молодых русских поэтов» (1895). В книгу вошли семь стихотворений Шестакова, но заметного внимания – ни доброжелательного, ни недоброжелательного – они не привлекли. Характерный пример – отзыв Брюсова в письме к Перцову от 12 марта 1895 г.: «Бывают люди и с прекрасным голосом, но без музыкального слуха – конечно, им не быть певцами. <���…> Боюсь, нет ли той же болезни и у Шестакова, хотя он несомненно талантлив и меня очень интересует» [9] Письма В. Я. Брюсовак П. П. Перцову 1894–1896 гг. М., 1927. С. 11.

.

Хронологически поэтическое творчество Шестакова распадется на два периода 1888–1914 гг. и 1925–1934 гг., разделенных одиннадцатью годами «молчания». Перцов сообщал, что Дмитрий Петрович писал стихи уже в гимназические годы, но самые ранние из сохранившихся датированы 1888 г., когда тот учился в университете. Набравшись смелости, юный автор 30 ноября 1888 г. послал несколько стихотворений, в сопровождении почтительного письма, боготворимому им Фету. В этих опытах немало банальных образов и даже погрешностей против формы и размера, но в целом их можно признать «выше ординара». Иначе пожилой, часто болевший и погруженный в собственные литературные труды Фет едва ли стал бы уделять им внимание, поправлять и рекомендовать в печать.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу