Источник: по материалам Growth in United Nations Membership, 1945-Present, http://www.un.org/en/members/growth.shtml .

Человеку XXI века подобная череда событий покажется знакомой. Однако изменения, которые мы пережили в течение всего двух-трех поколений, не имеют прецедента. Революция множества, которую мы рассматривали в предыдущей главе, привела к росту числа отдельных государств с собственными столицами, правительствами, валютами, армиями, парламентами и прочими институтами. Этот рост, в свою очередь, сократил расстояние между простыми людьми и тем географическим местом, где расположены органы управления. Решения, которые влияют на жизнь индийцев, теперь принимают не в Лондоне, а в Нью-Дели. Центр власти в Польше – Варшава, а не Москва.

Эта перемена проста, но очень существенна. Столицы теперь находятся в пределах досягаемости, и революция мобильности с ее более доступными и дешевыми путешествиями и более быстрой передачей информации упрощает взаимодействие между правительством и теми, кем оно управляет. Однако возникли и новые политические роли, стало больше выборных объединений и государственных должностей. Политическая деятельность перестала быть чем-то недоступным, а круг лидеров – клубом для избранных. Учитывая, что суверенных государств за последние полвека стало в четыре раза больше, многие барьеры для доступа к значимым постам стали не такими пугающими, как прежде. Не следует приуменьшать масштаб перемен, порожденных первым каскадом власти, лишь потому, что они кажутся нам такими привычными. Но следующий уровень этого каскада, растущая раздробленность и ослабление политики во всех этих суверенных государствах, таит другие неожиданности.

Во время так называемой “революции гвоздик” солдаты, запрудившие улицы Лиссабона, вставляли в стволы винтовок цветы, чтобы убедить население в своих мирных намерениях. Офицеры, 25 апреля 1974 года свергшие правительство Антонио Салазара (который скончался еще в 1970 году), сдержали слово. Положив конец почти полувековой диктатуре, на следующий же год они провели выборы, после которых в Португалии установилась демократия.

Однако “революция гвоздик” повлияла не только на Португалию. Расцвет демократии начался в основных странах Средиземноморского бассейна, которые ранее из-за послевоенных диктаторских режимов отставали в плане социального и экономического развития от остальных государств Западной Европы. Спустя три месяца после восстания в Лиссабоне пала хунта черных полковников, правившая Грецией. В ноябре 1975 года умер Франсиско Франко, и Испания тоже стала демократическим государством. Между 1981 и 1986 годами все эти три государства вошли в Европейское экономическое сообщество.

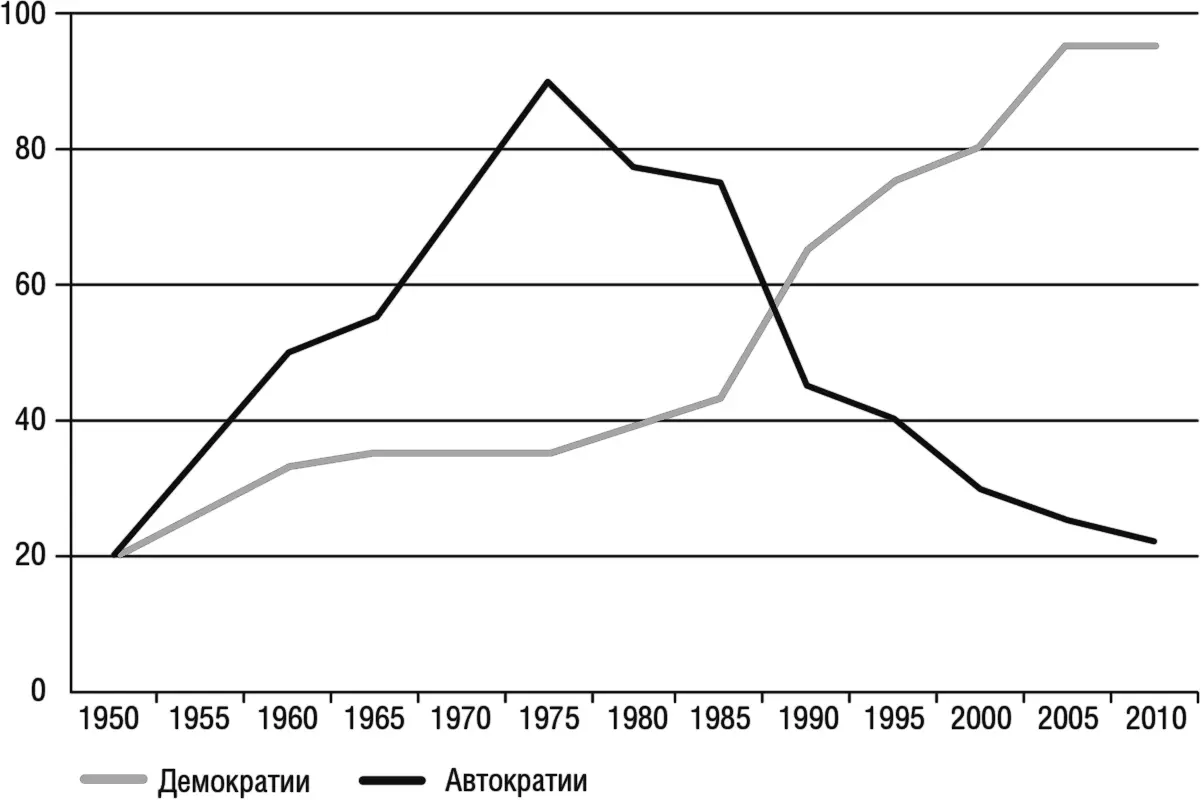

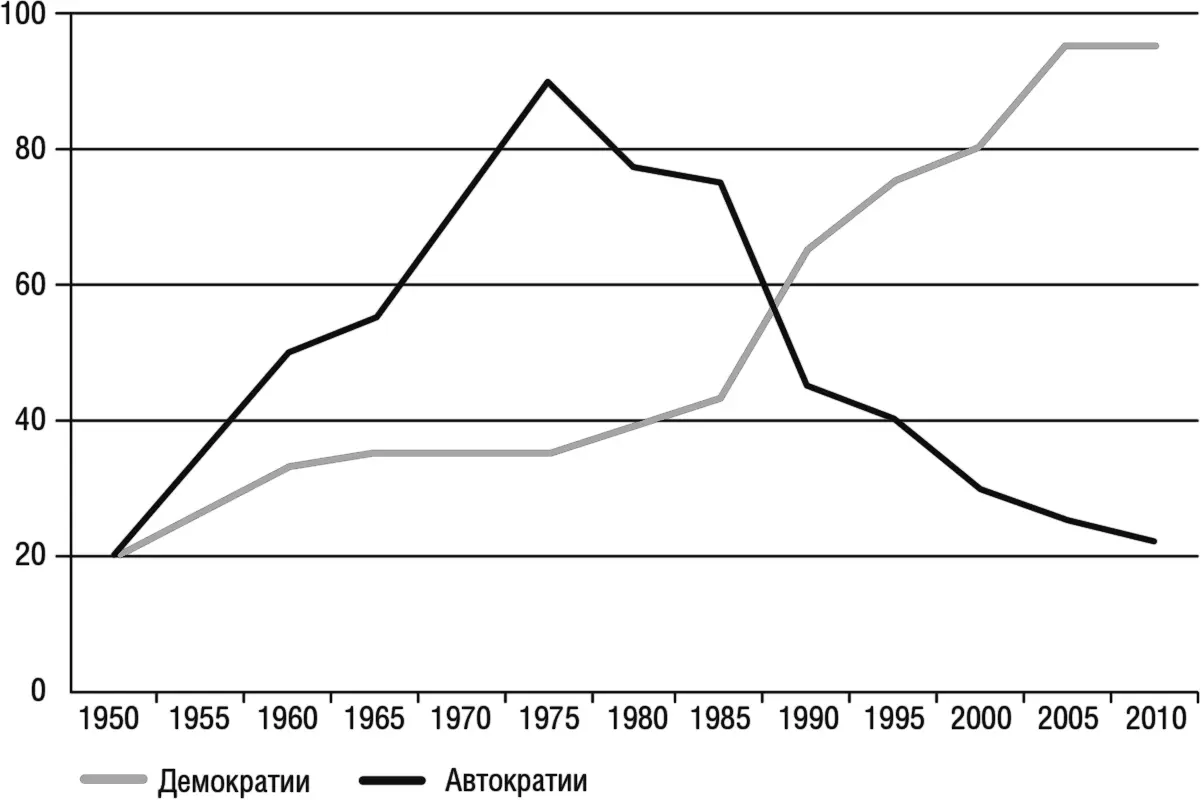

Волна распространялась. В 1983 году в Аргентине, в 1985-м в Бразилии, в 1989-м в Чили: во всех этих трех государствах закончился длительный и трудный период военной диктатуры. К тому времени, когда развалился Советский Союз, в Южной Корее, на Филиппинах, на Тайване и Южной Африке демократические реформы были в самом разгаре. Начиная с 1990 года в странах Африки однопартийные системы сменялись многопартийными. Революция гвоздик запустила процесс, который исследователь Сэмюэл Хантингтон назвал “третьей волной демократизации”. Первая началась в XIX веке с расширением избирательного права и появлением современных демократий в США и Западной Европе, но перед Второй мировой войной из-за распространения тоталитарной идеологии потерпела неудачу. Вторая пошла после Второй мировой войны с восстановлением демократии в Европе, но оказалась недолговечной, поскольку в странах Восточного блока и во многих государствах, недавно обретших независимость, утвердилась однопартийная система. Третья волна демократизации более длительная и масштабная. Демократических стран сейчас больше, чем когда бы то ни было. И что самое интересное, даже в оставшихся авторитарных государствах режимы становятся более мягкими, избирательная система укрепляется, а население осваивает новые формы борьбы, которую диктаторы оказываются не в силах подавить. И пусть местами случаются кризисы и спады, однако общемировая тенденция очевидна: власть утекает из рук автократов, рассредоточивается и быстро заканчивается (см. диаграмму на рис. 5.2).

Рис. 5.2. Рост числа демократий и упадок автократий: 1950–2011

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу