• участие России в Болонском процессе;

• повышение академической мобильности студентов и преподавателей;

• создание модели интеграции российского ВПОв международное образовательное пространство;

• развитие российскими и зарубежными вузами совместных образовательных программ (программ двойных дипломов);

• расширение партнерских отношений российских и зарубежных вузов.

Из выполненных разработок отобраны и проанализированы механизмы развития экспорта, условия повышения экспортного потенциала, выявлены основные конкуренты России в области экспорта образовательных услуг, что позволило выработать рекомендации по эффективному использованию результатов проектов повышения экспортного потенциала российской высшей школы.

Определены причины, по которым предложенные ранее меры не использовались в практике развития экспорта ВПО или использовались с низкой эффективностью, разработаны три сценария возможного развития экспорта образовательных услуг ВПО в средне- и долгосрочной перспективе, в рамках которых:

• проведены расчеты прогнозируемой численности иностранных студентов в вузах России в 2015 и 2020 гг.;

• определены объемы внебюджетных средств, которые будут получены системой ВПО при реализации каждого из разработанных сценариев (все расчеты по разработанным сценариям были проведены в ценах 2007 г.);

• подготовлены предложения по эффективному использованию разработок, направленных на повышение экспортного потенциала российской системы высшего профессионального образования.

Книга подготовлена на основе материалов научно-исследовательских работ «Анализ управленческих, экономических, образовательных и структурных последствий деятельности российской системы высшего профессионального образования по развитию экспорта образовательных услуг» (2008) и «Повышение конкурентоспособности российского общего и профессионального образования» (2010), выполненных авторами в Российской академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Представляя эту книгу, авторы надеются, что она будет полезна для руководителей и специалистов органов управления образованием и высших учебных заведений.

Глава 1

Повышение конкурентоспособности российского образования

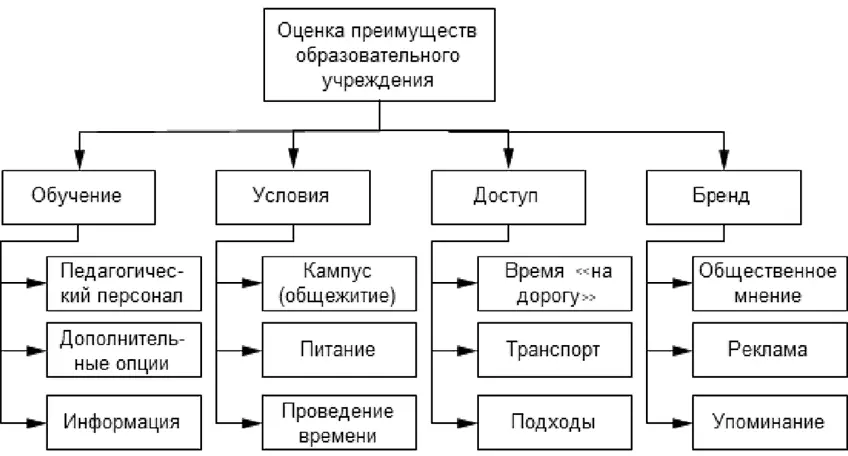

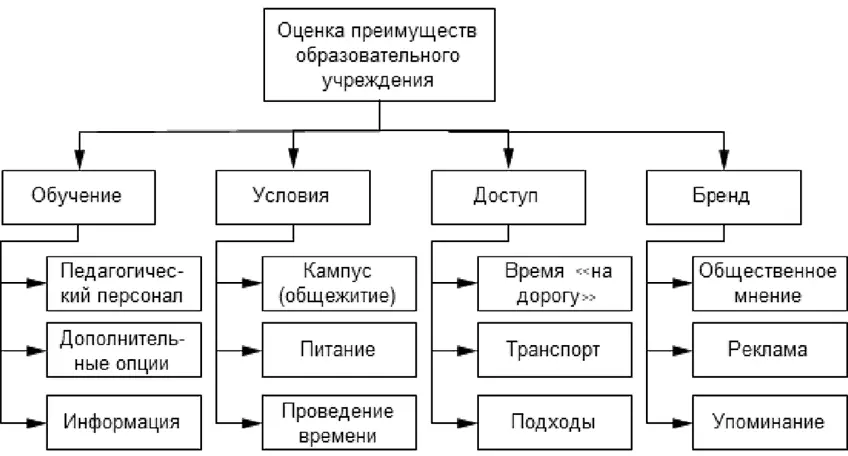

Конкурентоспособность российского образования определяется предпочтениями населения при выборе того или иного места обучения. В большинстве случаев население руководствуется рядом субъективно оцениваемых характеристик учебного заведения, отражающих:

• качество образовательной деятельности, при этом, несмотря на практическое отсутствие измерителей качества обучения, население все же имеет сложившуюся оценку качества работы учебного заведения;

• условия, в которых содержатся учащиеся в учебных заведениях, включая и такие характеристики, как наличие общежития (кампуса), организация в нем питания, проведение внеучебного времени и др.;

• условия физического доступа к учебному заведению, характеризующегося не только временем, затрачиваемым на ежедневную дорогу к нему, но и условиями этой «дороги», включая, например, необходимость для детей перехода проезжей части без подземного перехода или светофора;

• важное значение имеет также сложившаяся в общественном мнении оценка учебного заведения, своего рода его «торговая марка», престижность обучения в нем.

Этим перечнем направления оценки не исчерпываются и служат исключительно иллюстрацией содержания существующего подхода к оценке того или иного учебного заведения с позиций потребителя образовательных услуг. Сопоставление такого рода оценок различных учебных заведений позволяет населению выделять их относительные конкурентные преимущества, т. е. решать задачу выбора наиболее предпочтительного места обучения. Общая схема такой оценки представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Основные направления оценки конкурентных преимуществ образовательных учреждений

Несмотря на наглядность и наличие понятных, в общем, признаков, использование приведенных характеристик затруднено рядом обстоятельств:

• характеристики не являются исчерпывающими, поскольку могут дополняться, изменяться и пр.;

• содержание характеристик не является однозначно понимаемым и, следовательно, не может использоваться для принятия решений без дополнительного толкования;

Читать дальше