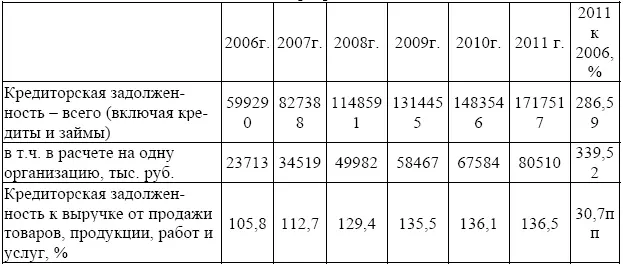

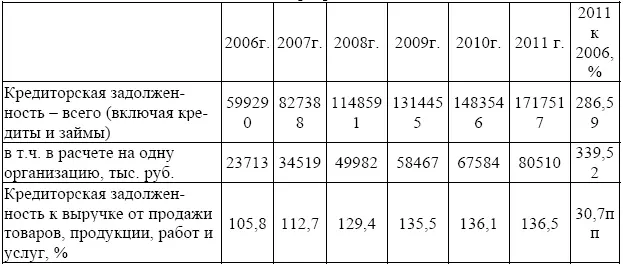

Возросла закредитованность сельхозтоваропроизводителей и расходы на ее обслуживание, а не на развитие производства. Общая кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций в 2012 г. достигла 1,8 трлн. руб. (табл. 2.6).

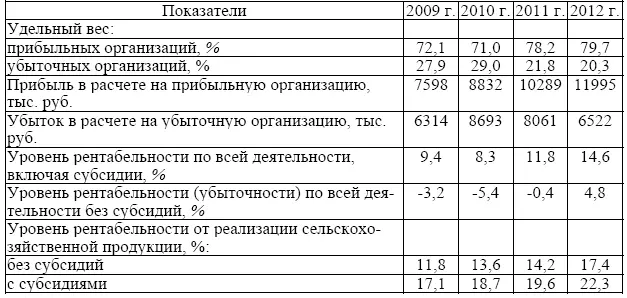

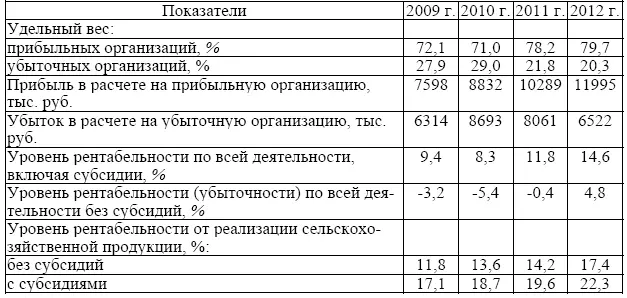

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций (табл. 2.7) свидетельствуют о высокой доле убыточных организаций, росте рентабельности и размера субсидий.

Низкая доходность сельскохозяйственных организаций ограничивает их возможности в инвестировании производственной деятельности, решении социальных проблем сельских территорий. При этом многие убыточные сельхозорганизации являются селообразующими, выполняют социально– экономическую функцию.

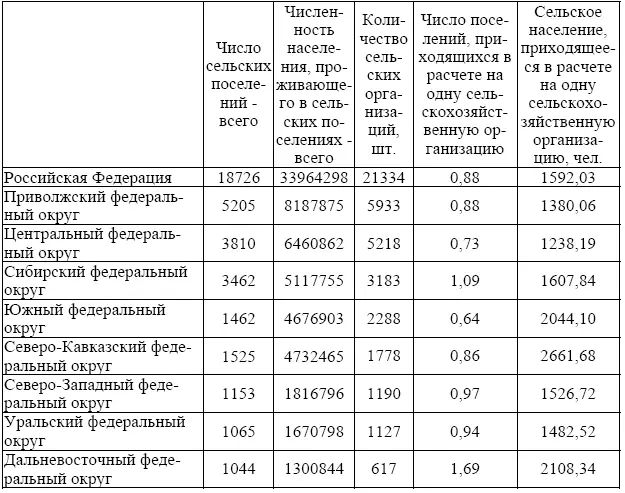

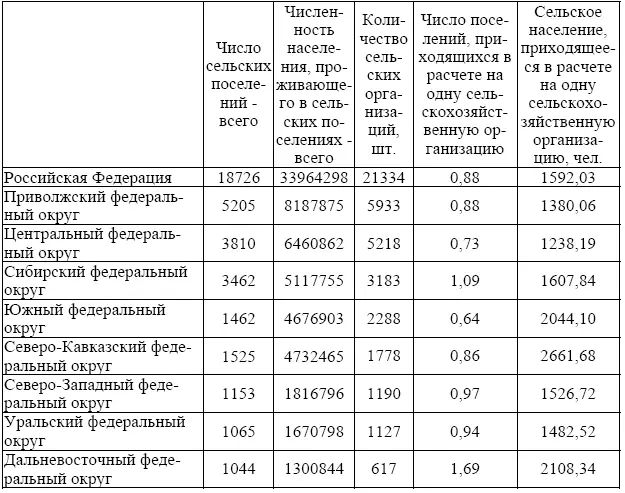

Значимость сельскохозяйственных организаций в жизни сельских поселений покажем данными следующей таблицы, а по регионам – в приложении.

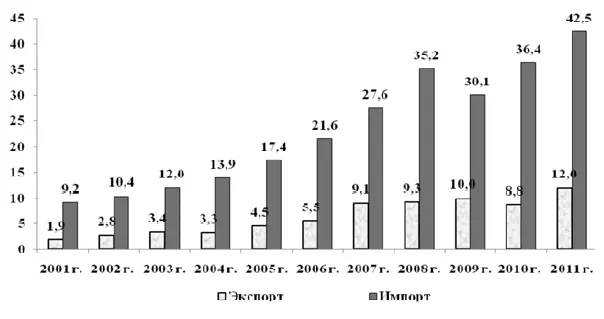

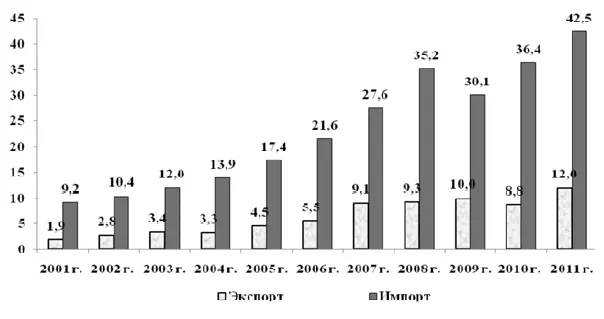

Рис. 2.1. Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства в Российской Федерации, млрд. долл. США

Таблица 2.6

Состояние задолженности сельскохозяйственных организаций, млн. руб. [65]

Таблица 2.7

Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, по [65]

Таблица 2.8

Соотношение сельскохозяйственных организаций, числа сельских поселений и численности сельского населения по федеральным округам

В среднем по Российской Федерации на одну сельскохозяйственную организацию приходится 0,88 поселений с 1592 жителями. Это соотношение выше в Сибирском федеральном округе и в Дальневосточном федеральном округе.

Несмотря на некоторые положительные изменения, достигнутые в ходе реализации государственной аграрной политики, в регионах продолжает сокращаться число сельских населенных пунктов, абсолютно и относительно уменьшается численность сельского населения, сохраняется разрыв между городскими и сельскими жителями по ожидаемой продолжительности жизни, доходам, условиям и комфортности жизни и труда. Как следствие, происходит интенсивный отток сельской молодёжи и квалифицированных кадров, что в свою очередь препятствуют модернизации и инновационному развитию и аграрного производства, и сельских территорий.

Негативной тенденцией является медленный рост доходов населения и, соответственно, его спроса на пищевые продукты. Доля расходов на питание в расходах граждан на конечное потребление в январе-декабре 2012 г. составила по предварительным данным 30 %, что в 2–3 раза выше, чем в экономически развитых странах. Оплата труда в сельском хозяйстве остается почти вдвое ниже, чем в среднем по экономике страны.

2.2. Устойчивость сельскохозяйственного развития

Модель устойчивого развития сельских территорий предполагает достижение социальной и экономической стабильности; повышение эффективности производственной деятельности хозяйствующих субъектов, доходов сельского населения и качества жизни; рациональное использование природных ресурсов.

Каждое направление может быть эффективно реализовано при условии их взаимосвязи и взаимообусловленности в рамках реализации единой стратегии развития региона на перспективу.

Решение проблемы устойчивости должно исходить из существующей финансово-экономической ситуации, а также учитывать социальную, экологическую, демографическую специфику и особенности территориальных образований.

Для характеристики процесса устойчивости сельскохозяйственного развития были использованы показатели статистики: величина, противоположная колеблемости и устойчивость направленности изменений, тенденции.

Для характеристики колеблемости признака использованы следующие показатели (табл.2.10).

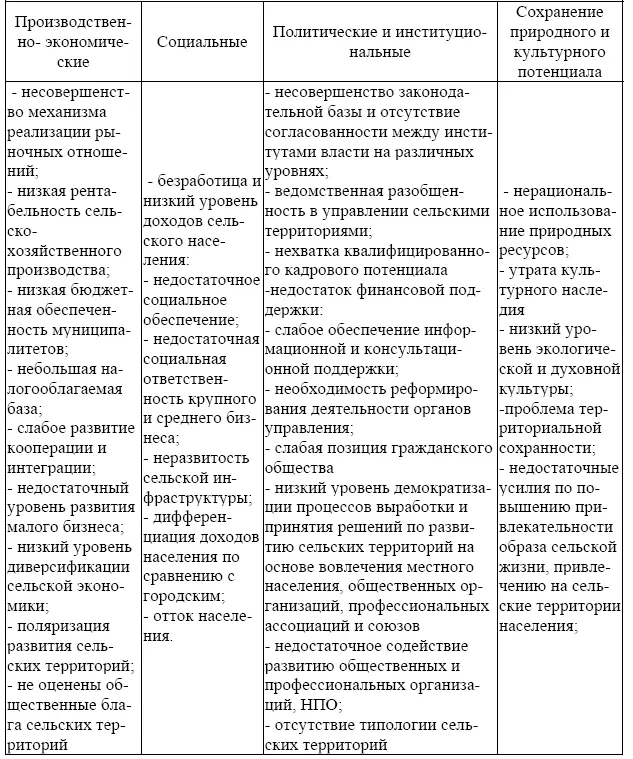

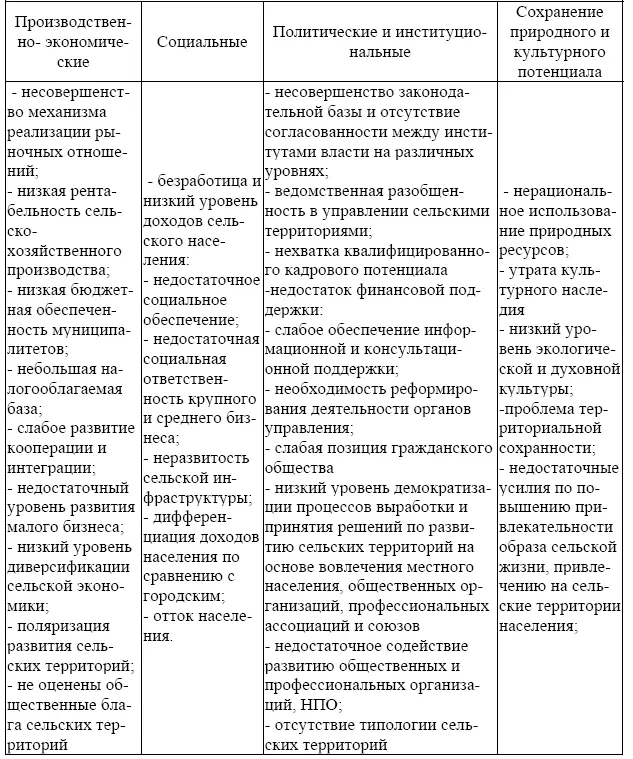

Таблица 2.9

Проблемы сельскохозяйственного развития

Результаты расчетов приведены в приложении по показателям за 2005–2011 гг. по Российской Федерации. В целом следует отметить, что устойчивость показателей по группам составила: социальные – 87,1 %, экономические – 80,6 %, производственные – 87,3 %, экологические -78,8 %. Это означает, наименее устойчивы показатели экономического и экологического развития. Показатель комплексной устойчивости составил для показателей социальных – 36,43 %, экономических – 91,22 %, производственных – 23,67 %, экологических – 24,28 %, что означает, устойчивость тенденции по всем группам показателям низкая, по всем группам показателей более низкие уровни будут встречаться чаще.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу