Были приняты и другие нормативные акты, направленные на приведение трудового законодательства в соответствие с реальными изменениями в механизме функционирования экономики на пути либерализации. Однако до недавнего времени продолжал действовать Кодекс Законов о труде, принятый в советское время. В конце 2001 г. Государственной думой Российской Федерации был принят новый Трудовой кодекс, вступивший в действие с 1 января 2002 г. Этот нормативный акт, регулирующий весь комплекс социально-трудовых отношений, придал институту социального партнерства официальный статус, определил основные элементы и механизм его функционирования. Это обстоятельство в известной мере повлияло на роль и место социального планирования в системе управления социальным развитием организации, поскольку в результате оно стало элементом системы социального партнерства.

Ряд положений нового Трудового кодекса формально создает серьезные правовые условия для того, чтобы делать следующие шаги в создании эффективной системы социального партнерства. Понятно, что принятие нового Трудового кодекса само по себе не может в одночасье изменить фактические отношения между наемными работниками и работодателями, сложившиеся к настоящему времени. Разрыв между характером фактических социально-трудовых отношений и нормами взаимодействия, заложенными в трудовой кодекс, – это то реальное поле деятельности, в котором сегодня и по крайней мере в ближней перспективе будут осуществляться процессы управления социальным развитием трудовых организаций.

С точки зрения задач управления социальным развитием трудовых организаций новый Трудовой кодекс выгодно отличается от предыдущего обстоятельной регламентацией социального партнерства в сфере труда.

Описание цели или основной задачи системы социального партнерства, ее функций и основных элементов, субъектов (сторон), органов и механизма функционирования дано во II разделе Кодекса.

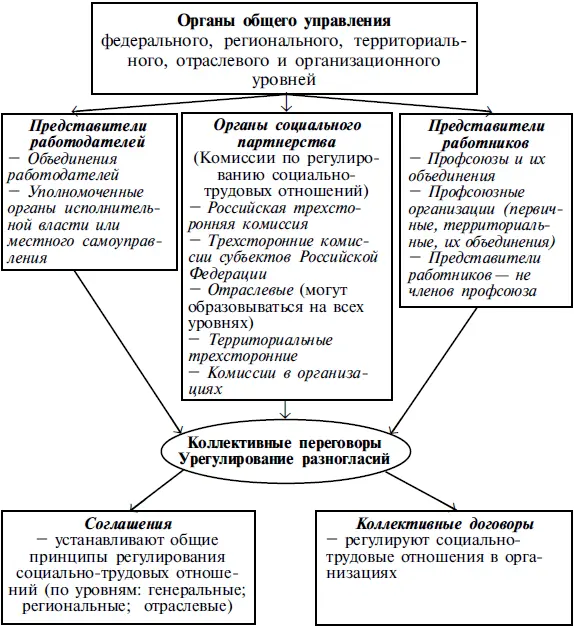

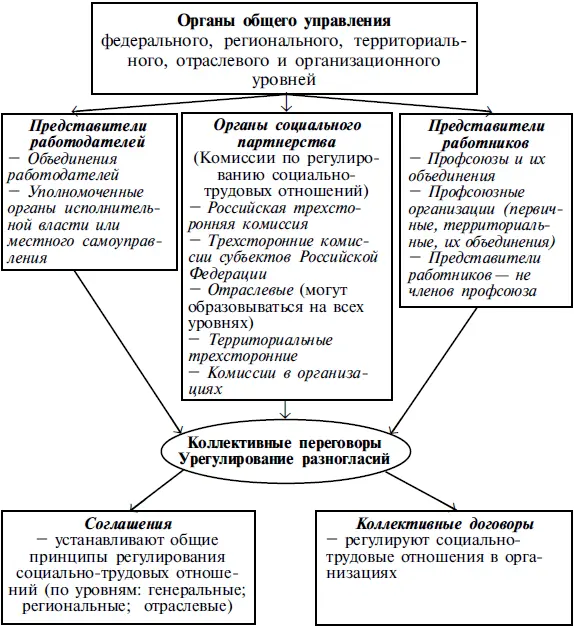

Главная задача, которую призвана решать система социального партнерства в России, заключается в «обеспечении согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений». Система социального партнерства схематично представлена на рис. 9. Как можно видеть из рисунка, основными элементами системы социального партнерства являются:

• субъекты (стороны) социального партнерства;

• органы социального партнерства;

• институты коллективных переговоров и соглашений;

• предмет партнерства – коллективные договоры и соглашения.

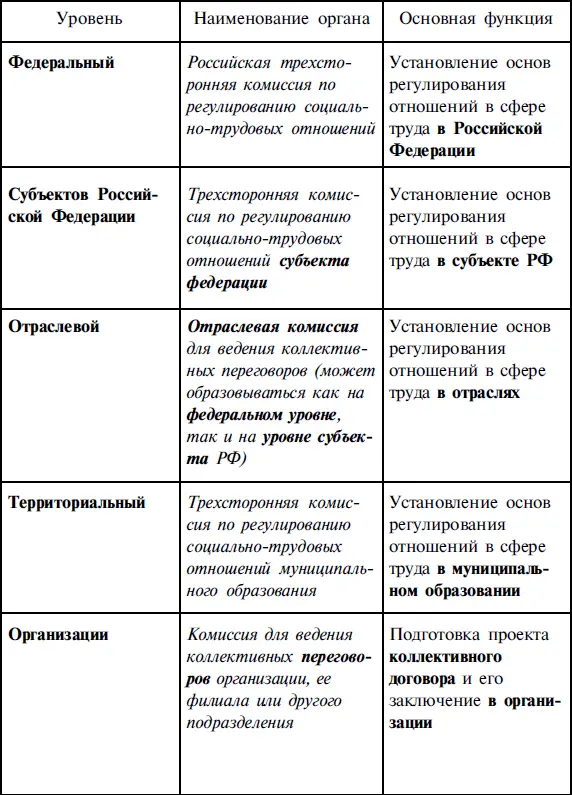

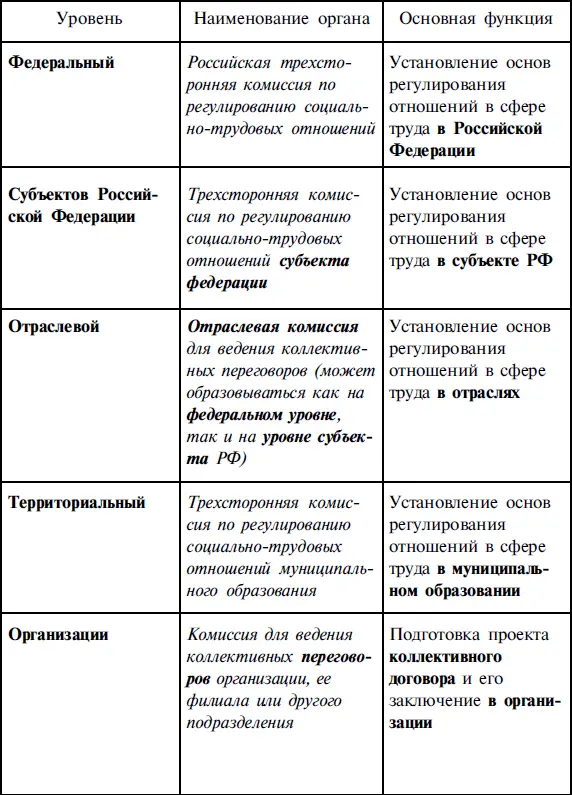

Непосредственным формальным результатом действия системы социального партнерства выступают коллективные договоры и соглашения между сторонами партнерства. Фактический результат социального партнерства на корпоративном уровне складывается для наемных работников — из суммы доходов и объема других социальных благ, получаемых в виде вознаграждения за труд, для предпринимателей – из итогов хозяйственной деятельности предприятия за соответствующий период времени. Система социального партнерства действует на пяти уровнях, на каждом из которых соответствующие органы социального партнерства согласно их компетенции выполняют закрепленные за ними функции (см. рис. 9 и табл. 6).

Рис. 9. Национальная система социального партнерства в Российской Федерации

Таблица 6

Уровни, функции и органы социального партнерства в РФ

Субъекты и система социального партнерства

Важно различать социальное партнерство как: 1) фактическое взаимодействие или определенный тип социальной связи , существующей между предпринимателями, наемными работниками и государством в силу объективно занимаемых ими социальных позиций и статусов; 2) формальный (официальный) механизм или систему социально-трудовых отношений, установленную законом.

В первом случае в качестве субъектов социального партнерства выступают соответствующие группы населения.

Во втором – специально создаваемые в установленном законом порядке официальные органы и учреждения, представляющие интересы сторон – работодателей, наемных работников и общества.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу