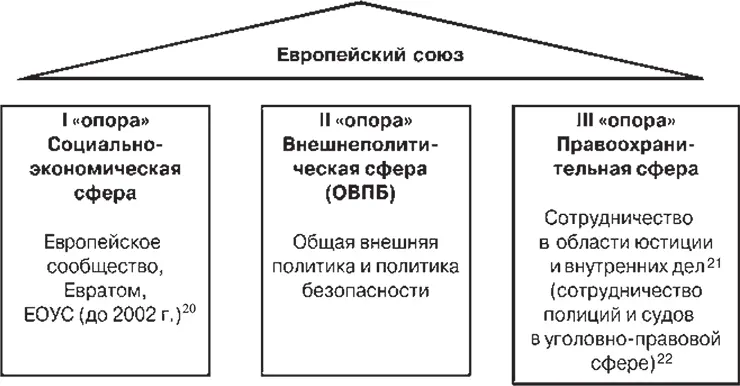

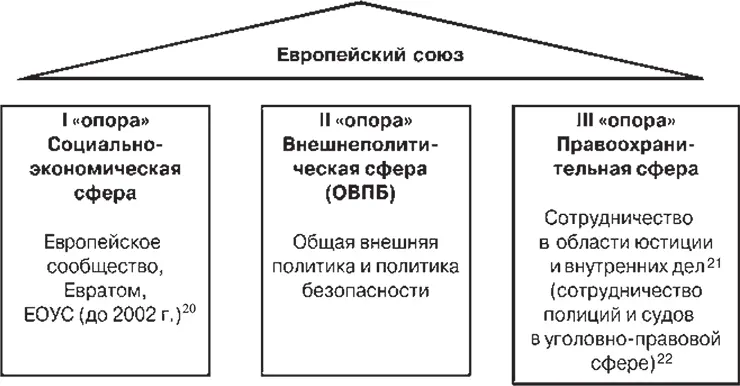

Данные «опоры» географически охватывают одни и те же страны (государства – члены ЕС), управляются одними и теми же руководящими органами, но функционируют по разным правилам с большим (первая «опора») или меньшим (вторая и третья «опоры») ограничением государственного суверенитета [15] Европейский союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договорас комментариями / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М.: ИНФА-М, 2008. – С. 22.

(рис. 2).

Рис. 2. Храмовая структура ЕС

20Прекратило существование в 2002 г.

21Формулировка Маастрихтского договора.

22Формулировка Амстердамского договора.

Первая «опора» ЕС – это Европейские сообщества, продолжившие функционировать на основании собственных учредительных документов, подписанных еще в 1950-е гг. Маастрихтский договор 1992 г. вслед за Единым европейским актом 1986 г. не отменил их, но лишь скорректировал и дополнил их содержание. Если оставить за скобками ЕОУС (до 2002 г.) и Евратом, роль которых в интеграционном процессе достаточно ограничена, то первая «опора» может быть сведена в основном к одной организации – Европейскому сообществу, как стало именоваться в соответствии с Маастрихтским договором бывшее ЕЭС.

С вступления в силу Маастрихтского договора берет свое начало дуализм «Европейское сообщество – Европейский союз» (оба в русскоязычной литературе могут обозначаться аббревиатурой ЕС [16] В настоящем пособии аббревиатурой ЕС обозначается только Европейский союз.

). До вступления в силу Лиссабонского договора институты ЕС осуществляли большую часть своих полномочий именно в рамках Европейского сообщества на основании положений Договора, учреждающего Европейское сообщество 1957 г.

Такая же ситуация с международными соглашениями ЕС, которые в большинстве своем подписаны от лица Европейского сообщества или, реже, Евратома и ЕОУС, являвшихся формально самостоятельными субъектами международного права. Именно Европейское сообщество, а не ЕС, выступало официальным членом ВТО (Всемирной торговой организации), ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) и ряда других международных организаций.

К ведению институтов ЕС на основании Маастрихтского договора 1992 г. относились две неэкономические сферы интеграции и сотрудничества, получившие развитие в 1970-е гг.:

– общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) – вторая «опора»;

– сотрудничество в области юстиции и внутренних дел – третья «опора».

Наряду с созданием структуры «трех опор» Маастрихтский договор предусматривал:

– создание Экономического и валютного союза;

– формирование общей социальной политики и расширение сотрудничества в социальной сфере (здравоохранение, защита прав потребителей, политики в области занятости населения), а также в сфере культуры и образования;

– введение европейского гражданства и предоставление гражданам государств-членов права избирать и быть избранными как в местные органы власти, так и в Европарламент;

– закрепление основных принципов права ЕС и незыблемости правовых достижений Сообществ, которые образуют правовое достояние – aquis communautaire;

– демократизация процесса принятия решений в Союзе и расширение полномочий Европарламента. Провозглашая одной из своих важнейших задач завершение строительства экономического и валютного союза, Маастрихтский договор предусматривает сроки введения единой валютной системы (ЕВС) и создания соотвествующей институциональной структуры.

Детальное правовое регулирование этих вопросов содержится в протоколах, прилагаемых к Маастрихтскому договору. Новая валютная структура и ее руководящие органы определяются в Протоколе об уставе Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ) и Европейском центральном банке (ЕЦБ). Датой завершения строительства валютного союза и введения в обращение единой валютной единицы на просторах Сообществ определили 1 января 1999 г. Несмотря на возникшие сложности в ходе реализации этой задачи, с 1 января 1999 г. новая валюта была введена в безналичное обращение, а с 1 января 2002 г. – в наличное обращение (в 12 из 15 государств – членов ЕС) [17] По состоянию на 1 января 2015 года евро является платежным средством 19 государств – участников «еврозоны».

.

Маастрихтский договор оставил ряд нерешенных вопросов, в частности о природе Евросоюза, порядке расширения Евросоюза и принятия новых членов, о реформировании институтов и системы его функционирования. Противоречивость его положений прослеживается в сфере общей внешней политики и политики безопасности, а также в области сотрудничества полиций и судов в уголовно-правовой сфере. Различия касаются таких важных моментов, как источники права, применяемого в рамках системы трех «опор», субъекты права, порядок принятия и исполнения решений. Результатом явилась диверсификация правового режима установлений права ЕС не только по вертикали, но и по горизонтали. Отсюда вытекают различия в содержании понятий «права ЕС» и «права Европейских сообществ». С течением времени и внесением изменений в учредительные договоры эти различия и противоречия были несколько сглажены [18] Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учеб. для вузов / рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юр. н., проф. Л. М. Энтин. – М.: Норма, 2007. – С. 17.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу