В учебнике не только анализируются современное российское процессуальное законодательство и практика его применения, но и дается характеристика основных теоретических направлений развития гражданского процессуального права, освещаются точки зрения различных процессуальных школ по исследуемым проблемам — Московской ( Т. Е. Абова, А. Т. Боннер, Р. Е. Гукасян, М. А. Гурвич, А. А. Добровольский, Г. А. Жилин, Р. Ф. Каллистратова, А. Ф. Клейнман, М. К. Треушников, М. С. Шакарян, В. М. Шерстюк, М. К. Юков и др.), Санкт-Петербургской ( А. П. Вершинин, В. А. Мусин, Н. А. Чечина, Д. М. Чечот и др.), Екатеринбургской ( В. П. Воложанин, К. И. Комиссаров, И. В. Решетникова, В. В. Ярков и др.), Тверской ( Л. В. Туманова, Н. В. Ченцов ), Саратовской ( М. А. Викут, И. М. Зайцев, Н. Б. Зейдер , К .С. Юдельсон ), отражаются позиции современных саратовских ученых-процессуалистов.

Глава 1

Гражданское процессуальное право (общие положения)

Вопросы к теме

1. Понятие и задачи гражданского процесса.

2. Гражданское процессуальное право — самостоятельная отрасль российского права. Понятие, предмет, метод регулирования и система гражданского процессуального права.

3. Гражданские процессуальные нормы.

4. Гражданская процессуальная форма.

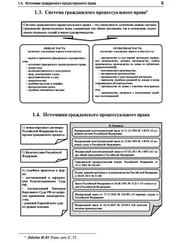

5. Источники гражданского процессуального права.

6. Стадии гражданского процесса.

7. Виды гражданского судопроизводства.

8. Место гражданского процессуального права в системе российского права.

9. Наука гражданского процессуального права.

§ 1. Понятие и задачи гражданского процесса

Статья 14 ГК допускает самозащиту гражданских прав. Между тем самозащита далеко не всегда эффективна, а зачастую просто невозможна. Например, на основании ст. 125 СК невозможно усыновить ребенка во внесудебном порядке, а в силу ст. 29 ГК только суд может признать недееспособным гражданина, который вследствие психического расстройства не в состоянии понимать значения своих действий или руководить ими.

В обыденной жизни граждане и юридические лица зачастую сталкиваются с необходимостью защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав и охраняемых законом интересов. Невыплата заработной платы, причинение вреда, невыполнение алиментной обязанности, отказ продавца возместить стоимость некачественного товара — с подобными нарушениями гражданских, семейных и трудовых прав знакомы все. Спорные ситуации влекут за собой необходимость в правосудии, т. е. в «суде по праву», в деятельности компетентного государственного органа — суда — по превращению спорных правоотношений в бесспорные, по устранению препятствий в реализации гражданских прав, ликвидации последствий правонарушений. Статья 11 ГК гласит: «Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд».

В тех случаях, когда судами общей юрисдикции и мировыми судьями защищаются гражданские права и охраняемые законом интересы, речь идет о гражданском процессе.

Гражданский процесспредставляет собой урегулированную федеральным законом деятельность судов общей юрисдикции и мировых судей по рассмотрению и разрешению споров, возникающих из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических (т. е. цивильных) и иных правоотношений, дел приказного и особого производства, дел, возникающих из публичных правоотношений, а также осуществлению судами защиты иных прав и охраняемых законом интересов.

Через гражданский процесс российское государство реагирует на гражданские правонарушения; гражданское судопроизводство помогает субъектам в реализации тех прав, которые не могут быть реализованы без помощи суда. Таким образом, цель гражданского судопроизводства —защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых и иных правоотношений.

Задачи гражданского процессаподразделяются на две составляющие:

1) правосудная —правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел;

2) превентивная (предупредительная) —предупреждение гражданских правонарушений, укрепление законности и правопорядка, формирование уважительного отношения к закону и суду.

Читать дальше