Этот мыслительный процесс требует изобретательности, но вы легко можете этому научиться. Можно за пару секунд найти подходящий образ для слова gato в поиске изображений Google (images.google.com). Задав себе вопрос «Когда я в последний раз видел gato?», вы установите личную связь и усилите сеть нейронов, связанную с этим словом. Все просто.

Так же легко действовать и с абстрактными понятиями — например, economía (экономика). Воспользовавшись поиском картинок Google, вы увидите массу изображений денег, копилок, биржевых таблиц и политиков. Выбирая любой из этих образов, мы принуждаем мозг мыслить конкретно и концептуально. В результате запомнить слово будет гораздо легче. Спросив себя, влияет ли economía на нашу жизнь, мы установим с этим словом личную связь, необходимую для того, чтобы навсегда запомнить это слово.

В этой книге мы будем изучать лексику в два этапа: сначала построим фундамент из простых, конкретных слов, а затем с помощью этого фундамента будем изучать абстрактные понятия. Для того чтобы быстрее и лучше запоминать слова, мы будем использовать уровни обработки информации.

Ключевые моменты

► Мозг — это сложный фильтр, который легко забывает ненужную и помнит важную для вас информацию. Иностранные слова он может отнести к разряду ненужных, потому что они странно звучат, не кажутся очень важными и не имеют отношения лично к вам.

► Вы можете обойти этот фильтр и научиться запоминать иностранные слова с помощью следующих действий:

♦ Выучить систему произношения изучаемого языка

♦ Связать звучание с образами

♦ Связать образы с личным опытом

Принцип 2

Максимизируй лень

Говорят, от тяжелой работы еще никто не умирал, но зачем зря рисковать?

Рональд Рейган

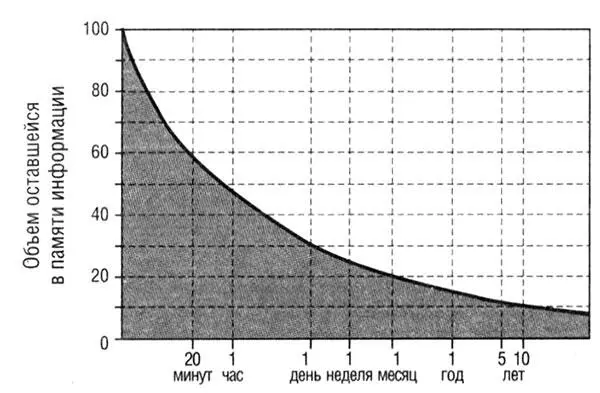

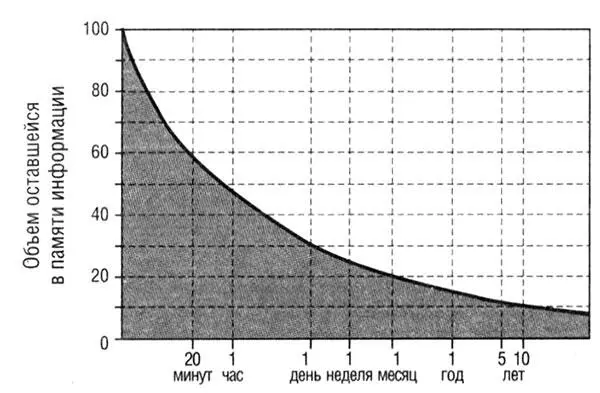

Забывчивость — опасный враг. Впервые механизм забывания был описан немецким психологом Германом Эббингаузом, который провел несколько лет в экспериментах над самим собой, запоминая и забывая список ничего не значащих слогов ( гуф-риль-жик-ниш-мип - поф). Он фиксировал скорость забывания, сравнивая время заучивания, а затем повторного заучивания одного из своих списков. Его «кривая забывания» — это триумф экспериментальной психологии, упорства и мазохизма:

Кривая показывает, как быстро мы забываем и что остается в памяти после забывания. Правая часть кривой радует: даже годы спустя Эббингауз мог надеяться, что выучить старую случайную абракадабру немного легче, чем новую. Если он что-то выучил, это оставляло след в памяти навсегда. К сожалению, левая часть — сплошное разочарование: наши воспоминания утекают, как вода сквозь песок. Песок остается влажным, но если мы надеемся сохранить в памяти что-то важное — телефонные номера, имена новых знакомых или иностранные слова — на следующий день в памяти остаются жалкие 30 % информации.

Как это исправить? Инстинкт подсказывает: нужно больше трудиться, ведь это помогло нам сдать экзамены и преодолеть жизненные трудности. Познакомившись с человеком по имени Эдвард, мы, в общем-то, можем запомнить его имя с помощью механического повторения: будем повторять его про себя, пока не запомним. Если нам просто необходимо его запомнить — допустим, Эдвардом зовут нашего нового начальника, — мы будем повторять его до исступления. Если проделать эту дополнительную работу, мы значительно лучше запомним это имя… на несколько недель.

Один метроном, четыре года, шесть миллионов повторений

Исследование Германа Эббингауза, проделанное им в 1885 году [9] Исследование Эббингауза восхищало как его современников, так и нынешних специалистов по истории психологии. Уильям Джеймс — отец американской психологии — в своей книге «Принципы психологии» (Principles of Psychology: James, William. The Principles of Psychology. New York: Dover Publications, 1950.) назвал работу Эббингауза «поистине героической». А вышеупомянутая цитата о «самом значимом индивидуальном исследовании» взята из книги Дуэйна Шульца «История современной психологии» (Schultz, Duane P., and Sydney Ellen Schultz. A History of Modern Psychology. Australia: Thomson/Wadsworth, 2012). Если вы захотите узнать о «головной боли, измождении и других симптомах» Эббингауза прямо из первоисточника, то его исследования были переведены на английский язык Генри Ругером и Кларой Буссениус: Ebbinghaus, Hermann. Memory: A Contribution to Experimental Psychology. Translated by Henry Alford Ruger and Clara E. Bussenius. New York City: Teachers College, Columbia University, 1913.

, считается «самым блестящим индивидуальным исследованием в истории экспериментальной психологии». Чтобы изучить скорость запоминания и скорость забывания, он сидел один в комнате со стучащим метрономом и более шести миллионов раз повторял список ничего не значащих слогов, доводя себя до состояния «истощения, головной боли и других симптомов». Это было первое количественное исследование человеческого мозга, и, полагаю, принесло ему бешеную популярность на вечеринках.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу