Различные школы рассматривают текст с определенных, порой – противоположных позиций. Хотя можно выделить две основные тенденции; первая – рассмотрение текста как знаковой структуры ; вторая – как деятельностного акта . В первом случае текст представляет собой последовательность знаков. Во втором – анализируется как микроструктура, динамическая единица, и для его анализа применяется функциональный метод.

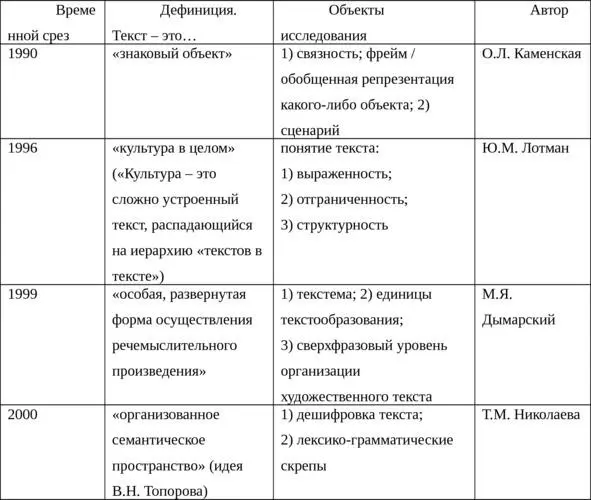

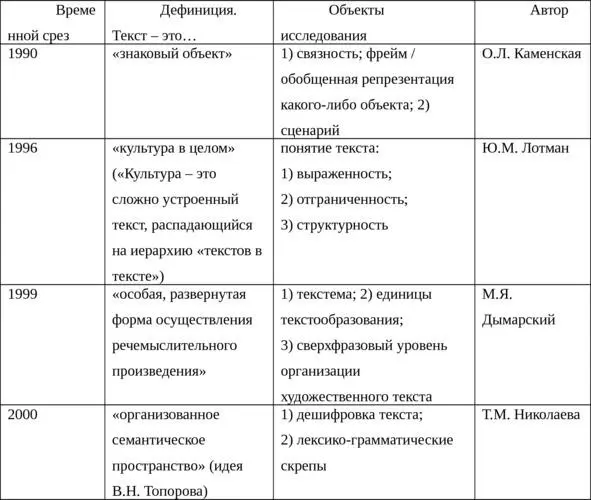

В самом общем виде подходы авторов, чьи труды показательны для второго подхода [Каменская 1990; Лотман 1996; Дымарский 1999; Николаева 2000], можно представить в виде следующей таблицы.

Таблица 1. Подходы к изучению текста в 1990 – начале 2000 гг.

Стоит заметить, что в первом десятилетии 2000-х годов устанавливаются два основных пути исследования: текста – как инструмента познания (дешифровка текста, репрезентативный подход) и самого по себе, его внутренней структуры, текста как автономной реальности (имманентный подход).

Особое место в исследованиях 1990-х – начала 2000-х годов занимают лингвистические исследования художественного текста; на наш взгляд, потому, что автор художественного текста на большую глубину «прячет» неявные, нетривиальные смыслы субъектности, времени, адресности, в широком смысле субъективности и т. д. Другими словами, именно экспликация семантики художественного текста более всего трудна, актуальна и более всего добавляет знания о тексте как таковом.

Для нас чрезвычайно важно типологическое деление текстов на художественные и нехудожественные . При этом понимаем текст, прежде всего, как деятельностный акт (коммуникативный аспект, «держащий за руку» аспект психологический), который – нельзя это «выводить за скобки» – имеет знаковую природу (грамматический аспект) и опирается на традицию и узус (общефилологический аспект).

В первом десятилетии 2000-х годов находят определенное законченное выражение исследования А. В. Бондарко, объединенные дисциплинарным термином функциональная грамматика , начавшиеся, пожалуй, еще в конце 1950-х годов и имевшие в виду следующие вопросы:

«1) стратификация семантики, в частности, соотношение понятий «план содержания текста» и «смысл текста»;

2) взаимодействие системы и среды (в связи с вопросом о тексте и дискурсе);

3) функции на уровне словоформ и на уровнях высказывания и целостного текста;

4) анализ фактов языка и речи на основе понятий инварианта и прототипа» [Бондарко 2001, 4].

Представляется, что это не только сегодняшние главные вопросы функциональной грамматики, но и лингвистики текста. Хотя, естественно, различные лингвистические школы используют разные подходы и инструменты для исследования вышеуказанных вопросов.

Почему к началу XXI века именно текст, а то и более широкое явление – дискурс, становится основным объектом лингвистических исследований, активно тесня «предложение» и «словоформу»?

«Науку часто сравнивают с кораблем, который время от времени перестраивается сверху донизу, оставаясь все время на плаву» [Апресян 1966, 280]. Приводя эту цитату, О. Г. Ревзина пишет (на наш взгляд, несколько преувеличивая): «К концу ХХ века язык как знаковая система перестает быть в центре исследовательских интересов. Лингвистика вновь тяготеет к соединению с психологией и социологией. Когнитивистика отказывается от соссюровских дихотомий язык-речь, синхрония-диахрония, синтаксис-семантика, лексика-грамматика, объявляет язык одной из когнитивных способностей человека (наряду с ощущениями, восприятием, памятью, эмоциями, мышлением); а лингвистику – частью междисциплинарной науки когнитологии (когнитивистики) ….» [Ревзина 2004, 11].

Надо полагать, что формальный грамматический уровень многих языков, в том числе русского, к концу XX века оказался действительно уже хорошо изученным. Прогресс в науке существует, и его не остановить, и именно результаты многовременных трудов и подвигнули лингвистику расширяться, вовлекать в свои проблемы других научных дисциплин.

Но, в общем-то, текст – это высшая грамматическая единица, строгий лингвистический объект, согласятся с этим как представители «новой волны», так и самые традиционные из традиционных лингвистов, или нет. Текст обладает тем набором сложенных в категориальные парадигмы собственных знаков, которые являются средством человеческого общения, в полном соответствии с академическим определением человеческого языка. Дискурс, с его бесконечными коннотациями и выходами в социум и психологию личности и межличностную, с его слоями интертекстуальных щупалец, как метко заметил Мишель Фуко: «грандиозный, нескончаемый и необузданный» [Фуко 1996, 78], – наверное, все-таки необходимо помогает исследованию текста , всех трех его главных сторон – содержательной, конструктивной и выразительной, но собственно лингвистическим объектом не является .

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу