И, наконец, четвертый шаг – признание Христа не только великим Учителем жизни, но воплотившимся Богом, моим Спасителем. В этой ситуации рождается понимание того, что полнота христианской жизни присутствует в таинстве Евхаристии – высшей для христианина возможной форме соединения с Богом.

Теперь мы можем вернуться к обсуждению понятия «кризис». Используя введенные выше понятия, можно определить религиозный кризис как ситуацию, когда «внутренняя когеренция» человека, то есть, во-первых, его «индивидуальная догматика», во-вторых, его способность решать жизненные задачи, наконец, в-третьих, использование им религиозного языка, религиозных понятий в их конкретных значениях претерпевают значительную трансформацию.

Это значит, в частности, что если для данного человека речь не идет о тотальной потере религиозности, то, скорее всего, он будет делать одну из трех вещей:

а) переосмыслять традиционное понимание религиозных концептов;

б) придавать концептуально-религиозный смысл тем понятиям, которые ранее в традиции воспринимались более нейтрально, например, таким, как философские понятия («разум», «жизнь», «любовь» и т. д.);

в) использовать концепты, которые сам индивидуум воспринимает как религиозные, хотя в традиционном понимании они не имеют никакого отношения к религии и духовности (именно это происходит сегодня в молодежных субкультурах, где религиозные черты может приобретать увлечение спортом или модой).

Безусловно, религиозный кризис чаще всего вызван субъективными обстоятельствами жизни человека. Это происходит, например, когда мы говорим о религиозном обращении или, наоборот, о потере религиозного чувства, потере религиозной веры. Но для конкретного поколения кризис часто определяется конкретными объективными факторами, например, значительными социальными сдвигами или потрясениями. Другими словами, религиозный кризис поколения тесно связан с индивидуальными кризисами: не только для отдельных людей, но для целого поколения возникает необходимость конструирования новой системы ценностей, в которой найдется место вере.

И здесь еще раз нужно сделать одно очень важное замечание. Кризис религии далеко не всегда заключается в постепенном затухании религиозности. Он состоит в том, что религиозность данного общества или индивидуума есть продукт внешних факторов (например, секуляризации), в результате взаимодействия которых элементы религиозного, так, как они понимались раньше, теперь соединены с элементами совершенно другой природы. Именно поэтому возникает необходимость более точно разобраться с тем, что же такое «религия».

Другими словами, религиозный кризис всегда связан с переосмыслением старых концептов и актуализацией новых. Человек описывает свой собственный религиозный опыт нетрадиционным образом и может при этом использовать такие понятия, которые, с нашей точки зрения, именно к религии отношения не имеют, однако для самого человека являются вполне адекватным представлением его внутреннего мира, его «когеренции».

Опираясь на сказанное, попытаемся в самом общем виде понять, во что верил и во что категорически отказывался верить русский человек – современник Л. Толстого.

Я уже указывал выше, что в основе кризисных процессов в религиозной области в Европе лежало глубокое, можно сказать, фундаментальное противоречие между Просвещением и Откровением. Истинным «богом» Просвещения стало обобщенное понимание природы, естественного , явленное в трех «ипостасях»: «естественная религия», «естественное право» и «естественное государство». На практике это вылилось в активную борьбу светского государства с католицизмом.

Кроме того, в XIX веке проявляются и другие антирелигиозные факторы и факторы, которые сами по себе не были направлены против религии, но могли существенно оживлять антирелигиозные настроения. О них мы уже упоминали раньше: научно-технический прогресс и противостояние религиозного и научного мировоззрения, учение Карла Маркса, рабочее движение, трансформация идей французских просветителей, в первую очередь Вольтера.

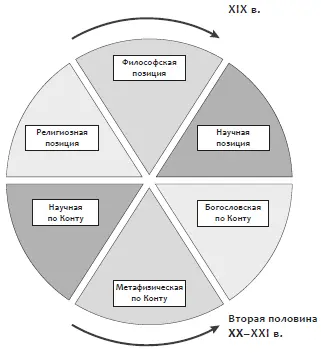

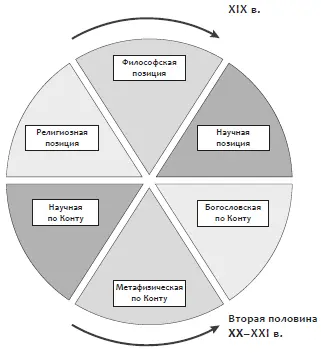

Позволю себе представить еще одну схему, которую я назвал «колесом секуляризации».

Схема 2. «Колесо секуляризации»

Эта схема в целом построена в соответствии с «законом трех состояний» основателя позитивизма французского философа Огюста Конта. Согласно Конту, человечество в развитии самосознания и мышления проходит три исторические стадии: богословскую, метафизическую и научную. Стадии сменяют друг друга и составляют суть развития духовного опыта человека. На рисунке и показаны три сектора. Первый сектор – состояние богословское («фиктивное», в терминологии Конта, и религиозное – в моей терминологии), второй – состояние метафизическое («абстрактное» или философское), третий – состояние научное («позитивное» или биологическая позиция по Конту). По-другому можно было бы говорить о трех модусах мысли, движение по которым (от одного к другому) и определяет процессы, о которых уже немало сказано в книге.

Читать дальше