. «Якоже радуеться женихъ о невѣстѣ. тако радуеться писець видя послѣдьнии листъ». Пергаменные книги были дороги. И все же их охотно приобретали и заказывали. Русские люди хорошо понимали пользу «учения книжного». Книги, по которым велось богослужение, использовались и для обучения грамоте. К чтению относились с уважением. Недаром в Изборнике 1076 г. говорится: «Добро есть… почитанье книжное», то есть чтение книг. В других произведениях того времени книги называют источником мудрости, сравнивают с глубиной морской, откуда выносят драгоценный жемчуг, а ум без книг уподобляется птице, лишенной крыльев. На пергамене излагались законы-так называемая «Русская правда», велись древнерусские летописи, переписка с иными странами и между русскими князьями, составлялись документы на владение землей, духовные завещания и т. п.

С развитием политических, социально-экономических и культурных связей в Русской земле, а также русских с иными странами возрастала потребность в письменном общении и применении более доступных материалов для письма. Такими материалами явились береста и бумага. На бересте писали не чернилами, а продавливали или процарапывали буквы острием. Береста в древней Руси служила для повседневного письменного общения, на ней писали и разнообразные документы. О широком употреблении ее для письма стало известно в результате открытия А. В. Арцнховским в 1951 г. новгородских берестяных грамот. Самые ранние из этих грамот принадлежат XI–XII вв. Сведений о русском письме на бумаге ранее XIV в. нет. Применение этого писчего материала отвечало возраставшим нуждам общения, развитию духовной культуры и, в частности, литературного языка. Многие памятники письменности, пергаменные оригиналы или списки которых почему-либо были утрачены, дошли до нас только потому, что в свое время неоднократно копировались, переписывались на бумаге. К кругу их, например, относится знаменитое «Слово о полку Игореве» — художественное произведение XII в.

В XVI в. на Руси возникло книгопечатание, первыми деятелями которого явились Иван Федоров и Петр Мстиславец. Это был коренной переворот в истории письменной культуры, одно из важнейших условий дальнейшего усовершенствования и обогащения русского литературного языка, а вместе с тем и его определяющей в то время народно-разговорной основы. Введение в начале XVIII в. Петром Первым гражданской азбуки знаменовало переход от старых форм письма и печати к современным.

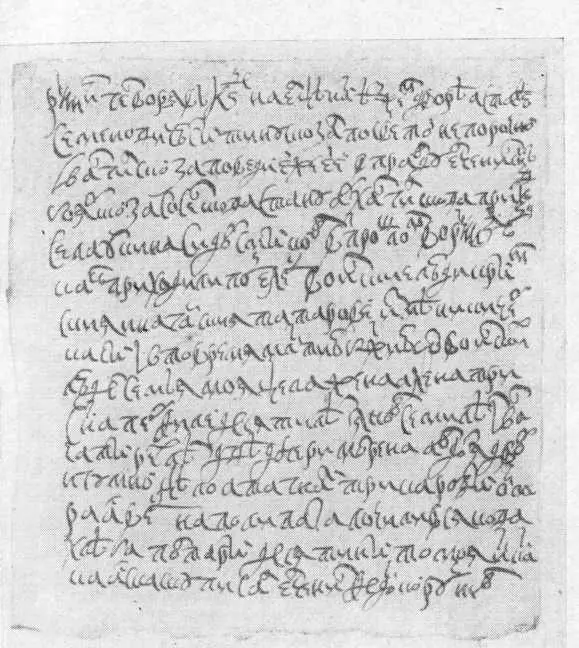

Многовековая история русского письма дает нам картину постепенного изменения строя и состава тех начертаний, которые в нем применялись. Долгое время писали сплошь, не отделяя слова от слова. По начертанию букв, их связному или раздельному написанию, а также расположению их частей по отношению к линии строки выделяются три основные разновидности письма — устав. Полуустав и, наконец, скоропись. В общем в такой последовательности сменялись они на протяжении веков. Эта смена определялась распространением письменности и в конечном счете была обусловлена общественно-экономическим развитием Руси.

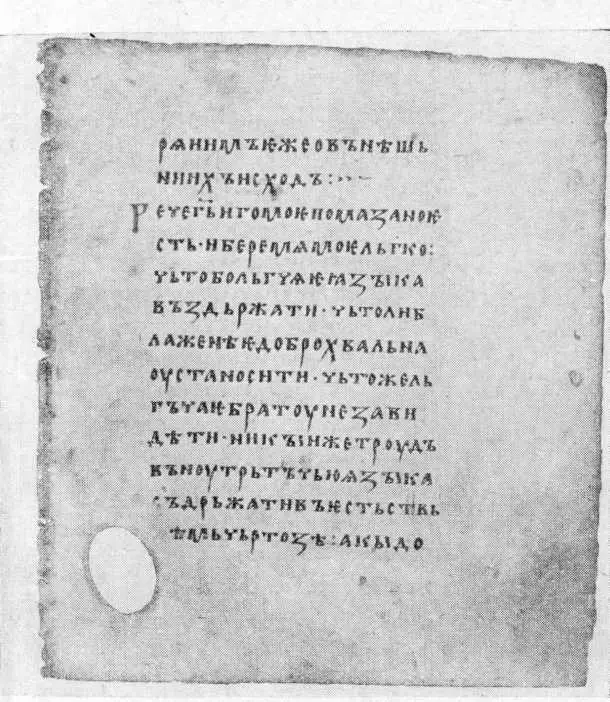

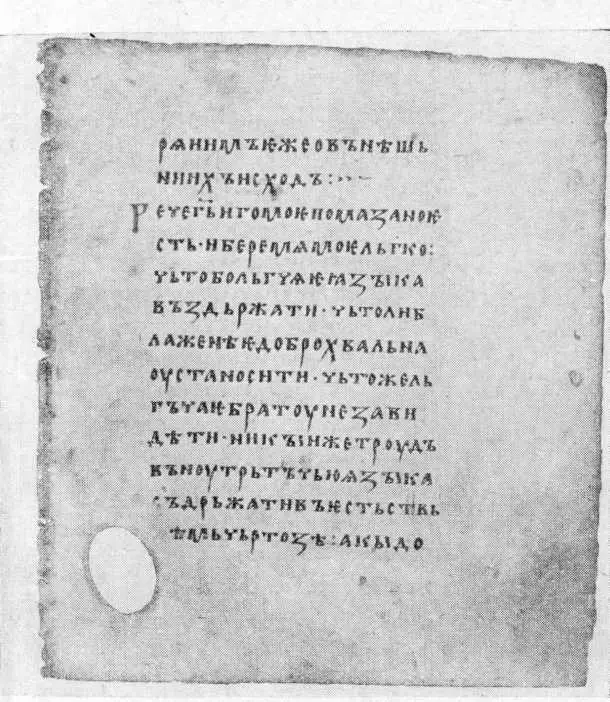

Устав, или уставное письмо, отличает пергаменные рукописи XI–XIV вв. Буквы в нем писались обыкновенно прямо, то есть без наклона, отдельно одна от другой, между ними соблюдалось более или менее одинаковое расстояние. Образующие их прямые линии и округления выводились правильно. Буквы обычно не выходили за верхнюю и нижнюю линию строки. Довольно заметные черты сходства с уставным письмом на пергамене обнаруживает письмо берестяных грамот.

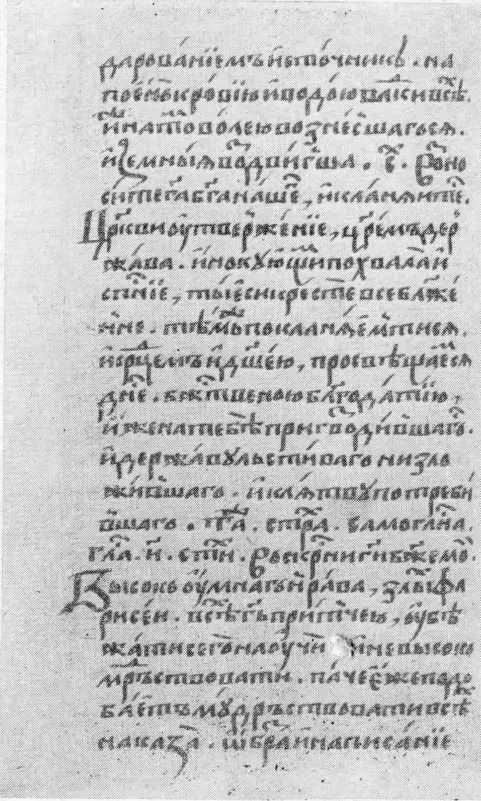

Устав, XI в. (Изборник 1076 г., л. 191)

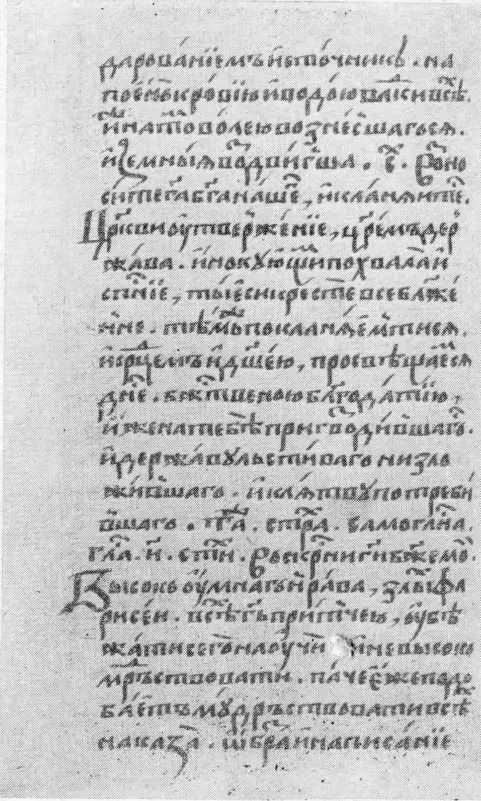

Полуустав, XVII в. (Псалтырь, 1640 г. — ГПБ, Кир. — Бел. № 18/23, л. 764 об.)

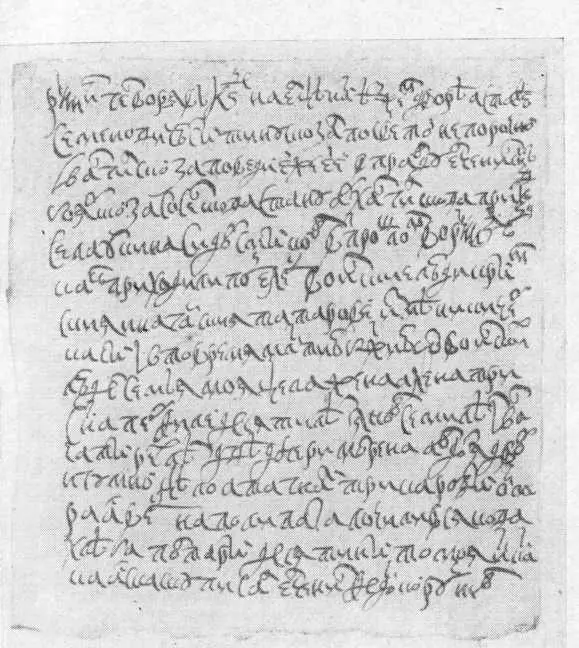

Скоропись, XVII в. (Сказка ельчанина Сидора Смыкова, написанная ельчанином Федоской Рудневым, о том, что в приход крымских татар и других воинских людей семья его, двор и гумно остались целы, а отогнан скот и потолочено в поле всякого хлеба три десятины. — ЦГАДА, Разр. приказ, Бел., стлб. 412, л. 764)

На XIV в. приходится зарождение полуустава. Буквы его более мелки, нежели уставные, при этом писались они и с наклоном. Расстояние между буквами могло быть неодинаковым. Образующие их прямые линии и округления выводились менее правильно. В полууставе в сравнении с уставом несколько увеличивается количество букв, выносимых из строки вверх, в междустрочное пространство.

Читать дальше