Аналитические конструкции могут быть свернуты в речи до уровня одной единицы (случай поверхностного синтаксического и одновременно глубинного семантико-синтаксического синтетизма), ср. Когда пришли на место, обнаружилось, что..; Говорят, что он проиграл… где глаголы-предикаты пришли и говорят имплицитно включают в свои семантические структуры соответствующие субъекты, ср. мы, люди.

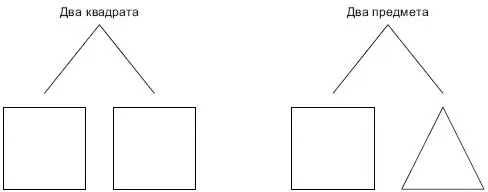

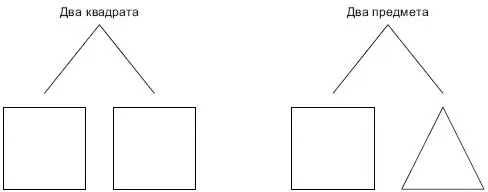

Самыми синтетическими наименованиями в языке являются числительные, ср. два, три, четыре. Их обозначаемое абстрактно и практически неотделимо от означающего. При ближайшем рассмотрении семиотического отношения числительных обнаруживаем одну важную закономерность: числительные соотносятся с родом, а не с видом; иначе говоря, они выступают в функции знаков класса предметов,т. е. синтезируют все предполагаемые предметы в одну субстанциальную категорию; они не могут «расчленять» предметный мир на виды, подвиды и т. п. (рис. 6).

Рис. 6

Нельзя с помощью числительного два обозначить два неоднородных предмета как совокупность, например, два – «квадрат» и «треугольник». Поэтому уравнение 2 = 1 + 1 или арифметическое действие 1 + 1 = 2 не является для лингвиста правильным в случае «неоднородного» семиотического отношения «имен числительных», ср. «один» (квадрат) + «один» треугольник # (не равно) «два» (квадрата и треугольника), потому что «два» (квадрата и треугольника) будет четыре предмета – два однородных предмета, относящихся к одному классу, и два однородных предмета, относящихся к другому классу. Примеры доказывают, что вектор синтеза направлен на род, тогда как вектор анализа указывает на вид.

Возвращаясь к проблеме методологии, следует отметить, что превалирование аналитического подхода над синтетическим объясняется объективным положением дел: сознание и язык дискретны, потому что сама действительность предметно дискретна; дискретен и мыслящий субъект – он часть мироздания; действительность аналитична, поэтому аналитичны сознание и язык; отсюда аналитичны по характеру и методы анализа. Однако относительное синтетическое целое всегда предшествует анализу. Необходимо стремиться к тому, чтобы всякий анализ завершался синтезом. При этом следует отметить, что в языкознании «наанализировано» намного больше, чем «просинтезировано».

Естественно, что анализ анализу рознь, как и синтез синтезу. К примеру, демонтаж автомобиля, т. е. разложение его на части, это не то же самое, что обработка растущего дерева, предполагающая его разделение на части. Автомобиль – это совокупность частей, сложенных по заранее готовой и знакомой схеме. Из частей автомобиля механик может снова собрать автомобиль. В данном примере синтетическое целое превращается в аналитические части и потом снова собирается в то же самое синтетическое целое. При этом предполагается, что это синтезированное целое возвращает себе первоначальное предназначение – способность выполнять функцию транспортного средства. В отличие от автомобиля, дерево делится на части не по схеме, которая полностью соответствовала бы природе дерева. В случае с «анализом дерева» присутствует такая совокупность действий по разделению целого на части, которая полностью подчинена целям и задачам активного субъекта (лесоруба, деревообработчика), ср. дерево сначала пилят у основания (комля), потом валят, срубают ветки, шкурят (снимают кору) и др. Наши обыденные представления о «дереве» как предмете обычно укладываются в его составные части, такие как «комель», «ствол», «верхушка», «ветки», «листья» или «хвоя». Если мы попробуем по аналогии с автомобилем собрать разделенное на части дерево в нечто целое, это будет уже не дерево, а всего лишь его подобие – мертвое, нефункционирующее. Почему? Потому, что разделяли мы его на части не по природной, а по конвенциональной схеме, которая не позволит нам вернуть его в первоначальное состояние (возродить к жизни). Как известно, наиболее далеко в изучении живой природы продвинулась физиологическая наука. На основании ее достижений медицина уже способна заменить некоторые органы человеческого тела, в частности сердце, сохраняя жизнь человеку. Однако, такую тонкую «материю» как «душу» человека медицина не в состоянии трансплантировать. Расчленять «невидимое» и собирать его воедино человек пока не научился.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу