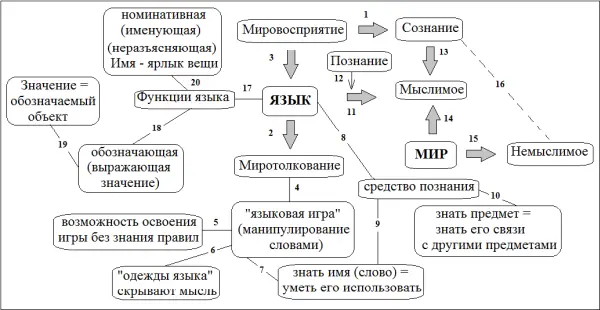

6. Употребление слова есть знание и реализация его дейктической функции.

Говоря о значении имени, Л. Витгенштейн постоянно подчеркивает, что значение имени – это употребление имени, а не предмет, который именуется. (Кстати, это веский аргумент против субстанциальной концепции языкового знака).

Понятие имени у Л. Витгенштейна логично увязано с проблемой понимания. Проблема понимания является центральной в философской грамматике автора.

7. Понимание предложения – это способ его интерпретации с помощью другого предложения.

Что означает понять или не понять какое-то предложение?

Прежде всего, мы понимаем, что имеем дело с предложением, которое составлено по определенным правилам. Таким образом, знание правил является необходимым условием понимания.

По-видимому. Этого недостаточно. Последующей целью понимания является то, что обозначается с помощью данного предложения. Но в отношение между предложением и обозначаемым в действие вступает другое правило. Правило употребления: как говорящий использует данное предложение по отношению к действительности.

Понимание предложения достигается благодаря интерпретации. Интерпретация предложения – это другое предложение, актуализирующееся как знак смысла, предположительно заложенного в первое – услышанное/прочитанное предложение.

Согласно Л. Витгенштейну, понимание мысли обусловлено языком, а язык представляет мысль неотчетливо, размыто.

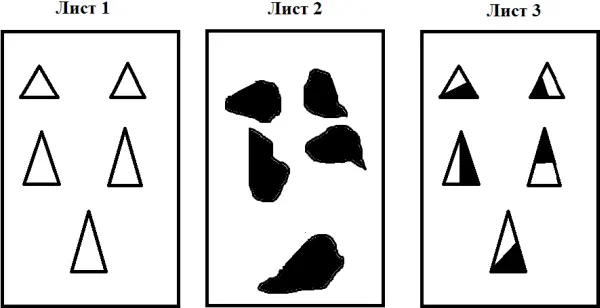

8. Познание – это наложение средства познания на познаваемый объект.

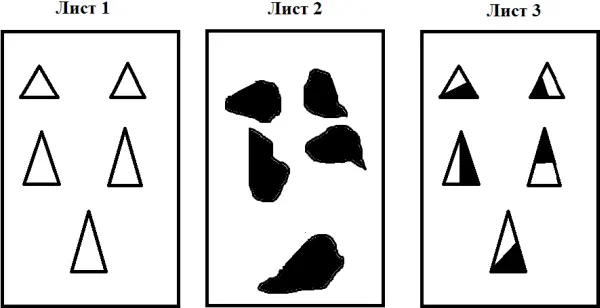

И. Кант писал, что мы познаем не сами вещи, а способ их познания. Для Л. Витгенштейна данный тезис является опорным, хотя явно о нем он не говорит. Достаточно вспомнить здесь его «философские» игры с наложением листка бумаги с вырезанными геометрическими фигурами (квадратиками или треугольниками) на другой белый листок бумаги, местами заштрихованный. Витгенштейновская сетка, налагаемая на частично заштрихованную белую бумагу – это произвольное действие, выдаваемое за метод познания, или способ представления, действительно не связанный с общечеловеческим, социально обусловленным опытом. При наложении одного листка на другой экспериментатор видит геометрические фигуры, заштрихованные или белые. От инструмента (сетки) воспринимаются фигуры, а от объекта воздействия (бумаги) – цвет. Таким образом, смешение представления с методом представления неизбежно приводит Л. Витгенштейна (и его интерпретаторов) к главному козырю идеализма: мы познаем не мир, а наши представления о нем.

Данный идеалистический тезис распространяется также на проблему понимания, ср.: «Мы не понимаем людей. (И не потому, что не знаем, о чем они говорят про себя). Нам не удается найти в них себя».

Рис. 1. Процедура познания (по Л. Витгенштейну)

9. Общение на естественном языке – языковая игра, целью которой является не прояснение мысли, показ ее контуров, а, наоборот, ее сокрытие под одеждами языка.

При этом «поразительное разнообразие всех повседневных языковых игр не осознается нами, потому что одежды нашего языка все делают похожим».

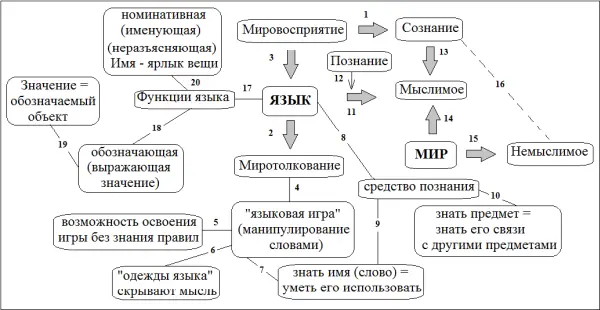

Полиграмма обсуждаемых проблем (по Л. Витгенштейну)

4.5. Мартин Хайдеггер (1889–1976). Бытие языка и язык бытия. Отсылочная функция слов

Видный представитель заподноевропейской философии ХХ века. Родился в Месскирхе в бедной семье, в которой о школьном гимназическом и тем более академическом образовании и не помышляли. Судьба распорядилась иначе. Он прошел путь от ученика церковноприходской школы до доктора наук за одиннадцать лет, а в сорок четыре года стал ректором Фрейбургского университета. Отношение ученого мира к личности М. Хайдеггера и его философии далеко неоднозначное. Некоторые считают стиль изложения в его работах эзотерическим, а само философское содержание слишком оригинальным и непонятным. В Германии он слыл провинциальным философом патриархального уклада, но за пределами родины был признан как крупнейший философ своего времени. Его научный ум развивался в движении от признания какого-либо философского течения, до отказа от него. Сначала он принимает теологическое учение, потом отвергает его; далее переходит на почву феноменологии, но покидает и её; углубляется в историю философии и метафизики, но не задерживается и там долго – «преодолевает» ее. Его перу принадлежит огромное количество опубликованных работ – около 100 томов. Философское наследие М. Хайдеггера еще предстоит изучать молодому поколению философов. Интерпретации его идей часто не совпадают, да они и не могут быть однозначными. Человек, изучивший тонкости средневековой герменевтики, владеет в совершенстве искусством иносказательности. Его философская библия имеет множество прочтений. И в этом сила и неисчерпаемость его учения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу