Последняя группа минералов называется внутренней золой; она равномерно распределена по органической массе топлива. Первая группа минералов, в зависимости от равномерности их распределения по топливу, может быть источником как внутренней, так и внешней золы. Вторая группа минералов относится к внешней золе.

Еще одна важная деталь: количество золы, получаемой при полном сжигании угля, не равно количеству содержащихся в угле минеральных примесей. Дело в том, что в состав минеральной части входят глинистые минералы, слюды, карбонаты, сульфаты и ряд других веществ. При нагревании глинистых минералов и слюд в топке сначала происходит потеря кристаллизационной воды (до 500–600 °С), затем разрушается первоначальная кристаллическая решетка и образуются вторичные минералы (муллит, шпинель и др.). При дальнейшем повышении температуры (сверх 1100 °С) начинается плавление. Еще раньше, в диапазоне температур 400–900 °С, разлагаются карбонаты и образуются весьма тугоплавкие оксиды. При температурах 700–800 °С в окислительной среде полностью выгорает пирит. Все эти процессы при горении топлива приводят к значительному изменению состава и массы минеральных примесей. Таким образом, правильнее считать, что зола – твердый продукт реакций минеральной части топлива, образующийся при сжигании этого топлива.

Многочисленные исследования показали, что при сжигании каменных углей минеральная масса обычно оказывается больше, чем зольность, а для малозольных бурых углей – меньше.

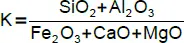

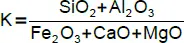

Для общей оценки химических свойств золы введены понятия «кислого» и «основного» состава шлака. Поведение золы в топке в значительной степени определяет величина отношения оксидов кислотного характера к основным:

. (2.6)

. (2.6)

С учетом этого выражение золы углей Донбасса, большей части Кузнецкого, Подмосковного, Экибастузского и некоторых других бассейнов относят к кислым. Угли Канско-Ачинского бассейна, торф, сланцы имеют золу, которая относится к основным (К<1,0). Состав золы оказывает большое влияние на шлакующие свойства твердых видов топлива.

2.3. Газообразное топливо

В условиях Российской Федерации газообразное топливо – это прежде всего природный газ, так как на долю России приходится почти треть всех разведанных запасов природного газа. Как уже отмечалось, газообразное топливо – смесь горючих и негорючих газов, содержащих небольшое количество примесей в виде водяного пара и пыли. Кроме природного газа, на электростанции могут поставляться попутные и промышленные газы: доменный, коксовый, синтез-газ.

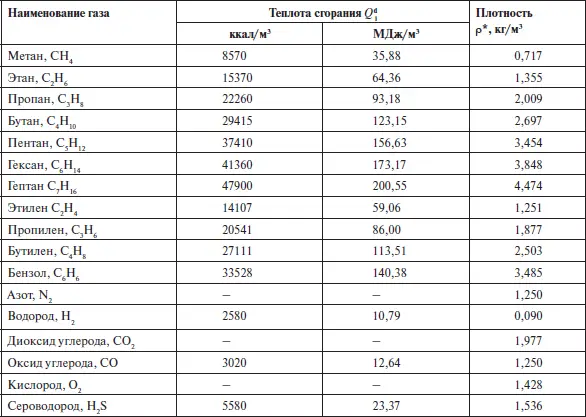

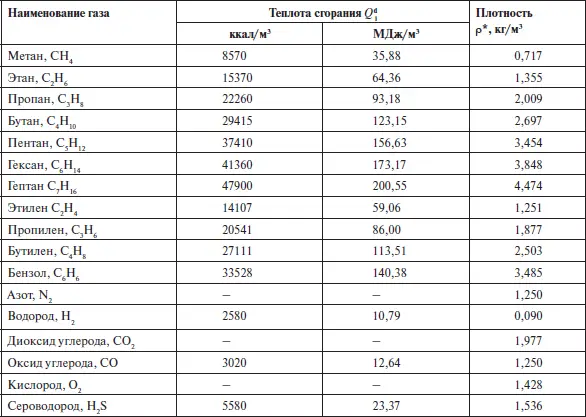

Теплота сгорания отдельных газов и их массовая плотность приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Теплота сгорания и плотность газов

*Значения плотности даны при 0° С и 101,3 кПа.

Основная часть природного газа – метан, доля которого в разных месторождениях составляет от 84 до 98 %. Значительно меньше в природном газе более тяжелых предельных и непредельных углеводородов. Имеются месторождения с заметным содержанием токсичного и коррозионно-активного сероводорода H 2S. В России к их числу относятся, например, Оренбургское и Астраханское месторождения. Использование такого газа на электростанциях возможно только после его очистки на газоперерабатывающих заводах.

Попутные (нефтепромысловые) газы состоят из метана и других составляющих. В этих газах значительно меньше СН 4, но зато количество тяжелых углеводородов составляет уже десятки процентов. Количество и качество попутного газа зависят от состава сырой нефти и ее стабилизации на месте добычи (только стабилизированная нефть считается подготовленной для дальнейшей транспортировки по трубопроводам или в танкерах).

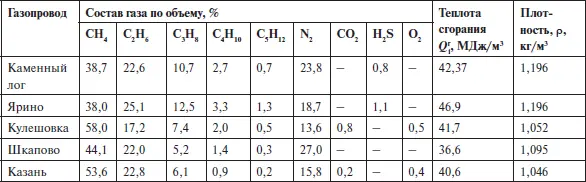

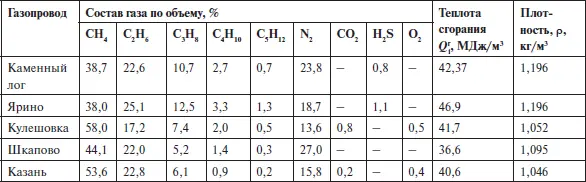

Средние характеристики попутных газов некоторых месторождений Российской Федерации приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Состав и плотность попутных газов

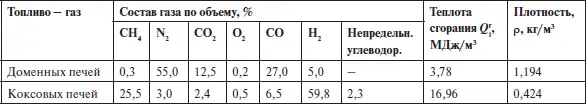

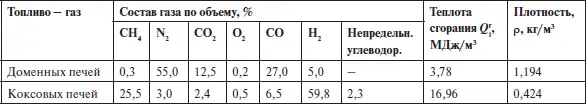

Таблица 2.4. Состав и плотность промышленных газов

Кроме природных и попутных газов, в промышленности иногда используют различные искусственные газы. На предприятиях металлургической промышленности (доменное производство и коксовые печи) образуется большое количество низкокалорийного доменного газа (Q i r= 4,0÷5,0 МДж/м 3) и среднекалорийного коксового газа (Q i r= 17÷19 МДж/м 3), содержащего Н 2, СН 4, СО и другие горючие газообразные компоненты ( табл. 2.4). Перед использованием в котлах доменный и коксовый газ должны быть очищены от пыли.

Читать дальше

. (2.6)

. (2.6)