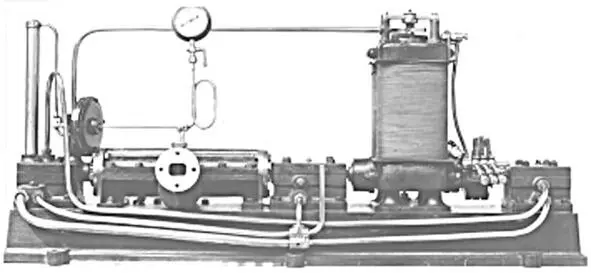

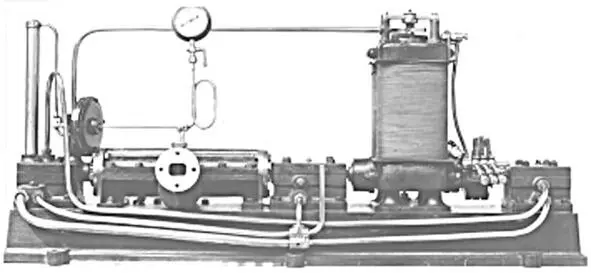

Первая многоступенчатая реактивная турбина Чарлза Парсонса.

Изобретатель старался расширить сферу применения своего изобретения, и в 1894 г. он построил опытное судно «Турбиния» с приводом от паровой турбины. На испытаниях оно продемонстрировало рекордную скорость – 60 км/ч. Вскоре паровые турбины начали устанавливать на быстроходных судах.

«Turbinia» – опытное судно Чарлза Парсонса. Автор фото Alfred John West.

Невозможность получить большую агрегатную мощность и очень высокая частота вращения одноступенчатых паровых турбин Лаваля (до 30000 об/мин у первых образцов) привели к тому, что они сохранили своё значение только для привода вспомогательных механизмов. Активные паровые турбины развивались в направлении создания многоступенчатых конструкций, в которых расширение пара осуществлялось в ряде последовательно расположенных ступеней. Это позволило значительно повысить единичную мощность, сохранив умеренную частоту вращения, необходимую для непосредственного соединения вала турбины с вращаемым ею механизмом.

Реактивная паровая турбина Парсонса некоторое время применялась, в основном, на военных кораблях, но постепенно уступила место более компактным комбинированным активно-реактивным турбинам, у которых реактивная часть высокого давления заменена одно- или двухвенечным активным диском. В результате уменьшились потери на утечки пара через зазоры в лопаточном аппарате, турбина стала проще и экономичнее. Хотя и сегодня паровые турбины в основном сохранили черты турбины Парсонса.

Чарльз Алджернон Парсонс.

Французский учёный Рато вывел комплексную теорию турбомашин на основе имевшегося опыта.

Газовые турбины.В ступенях этих лопаточных машин энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу. Газовые турбины используются в составе газотурбинных двигателей, стационарных газотурбинных установок и парогазовых установок.

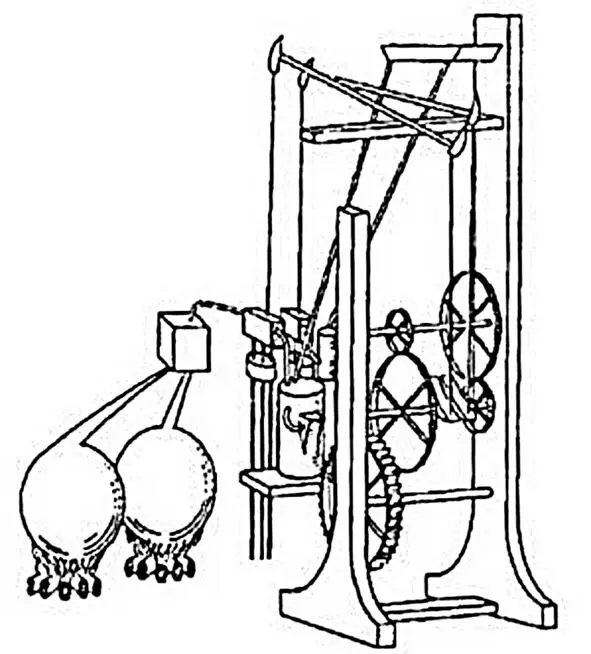

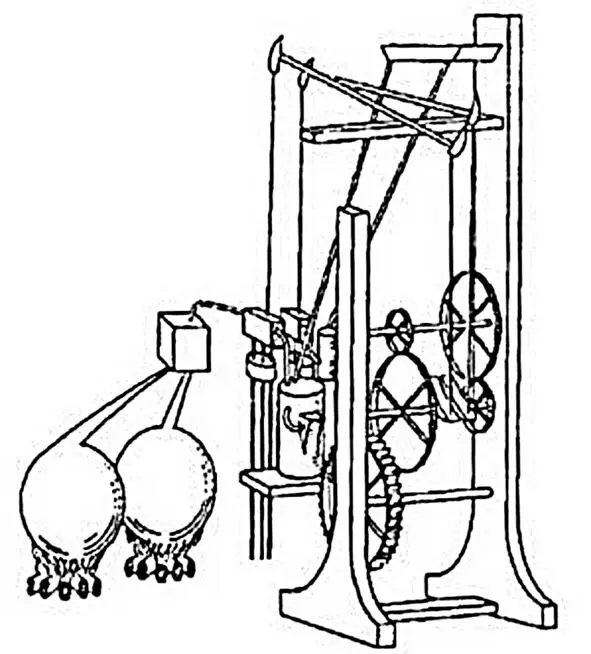

Англичанин Джон Барбер в 1791 г. впервые предложил идею создания газотурбинного двигателя с газогенератором, поршневым компрессором, камерой сгорания и газовой турбиной.

Турбина Барбера могла работать на нефти, угле и древесине, что обеспечивалось путём их предварительной газификации (перегонки) в специальных ёмкостях в виде реторт. В схеме его газотурбинной установки кроме воздушного, был и газосжигательный компрессор. Смесь, образованную воздухом и газом, предлагалось нагнетать в камеру горения при помощи компрессора. После горения горючей смеси её предлагалось подавать с большой скоростью на лопатки рабочего колеса, на котором должна производиться работа расширения газа. Для предотвращения перегрева турбины от действия высоких температур предполагалось охлаждение продуктов горения впрыском воды в камеру горения.

Газотурбинная установка Джона Барбера. Рисунок из его патента.

Изобретение Барбера не было реализовано на практике. Первую в мире газовую реверсивную турбину сконструировал русский инженер и изобретатель Павел Дмитриевич Кузьминский в 1887 г. Его десятиступенчатая турбина работала на парогазовой смеси, получаемой в созданной им же в 1894 г. камере сгорания – «газопаророде». Кузьминский применил охлаждение камеры сгорания водой. Вода охлаждала стенки и затем поступала внутрь камеры. Подача воды снижала температуру и в то же время увеличивала массу газов, поступающих в турбину, что должно было повысить эффективность установки. В 1892 г. П. Д. Кузьминский испытал турбину и предложил её военному министерству в качестве двигателя для дирижабля его собственной конструкции. В 1895 г. Кузьминский предложил вариант газовой турбины более простой конструкции. Этот проект был осуществлён в 1897 г. на Петербургском патронном заводе, где была построена действующая газовая турбина, которую изобретатель готовил к показу на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., однако не дожил до неё несколько месяцев.

Читать дальше