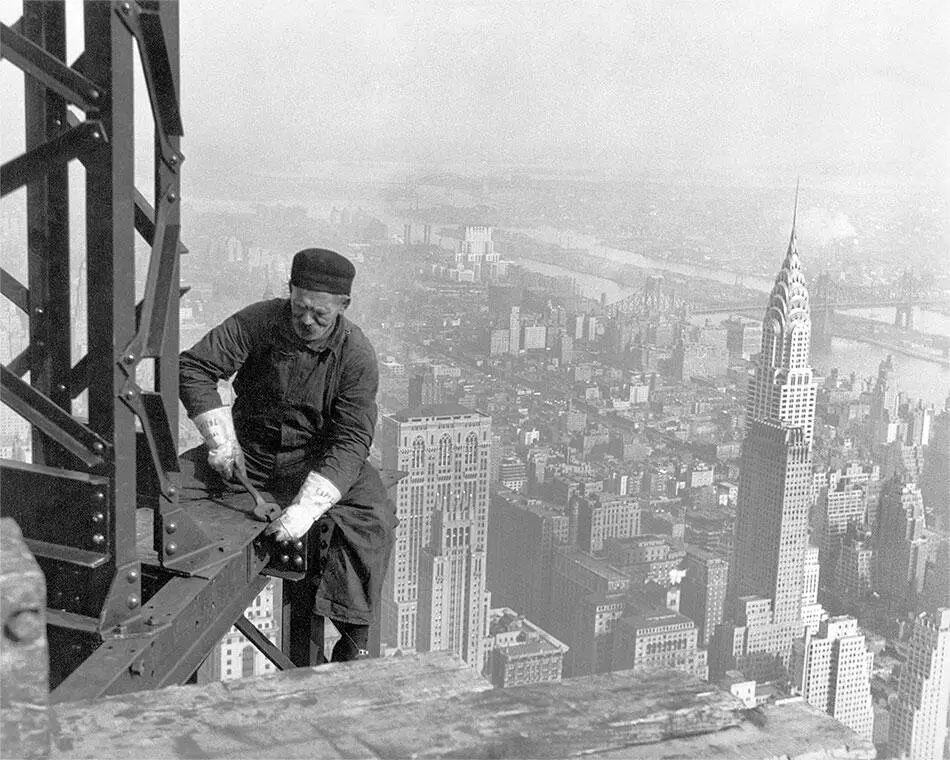

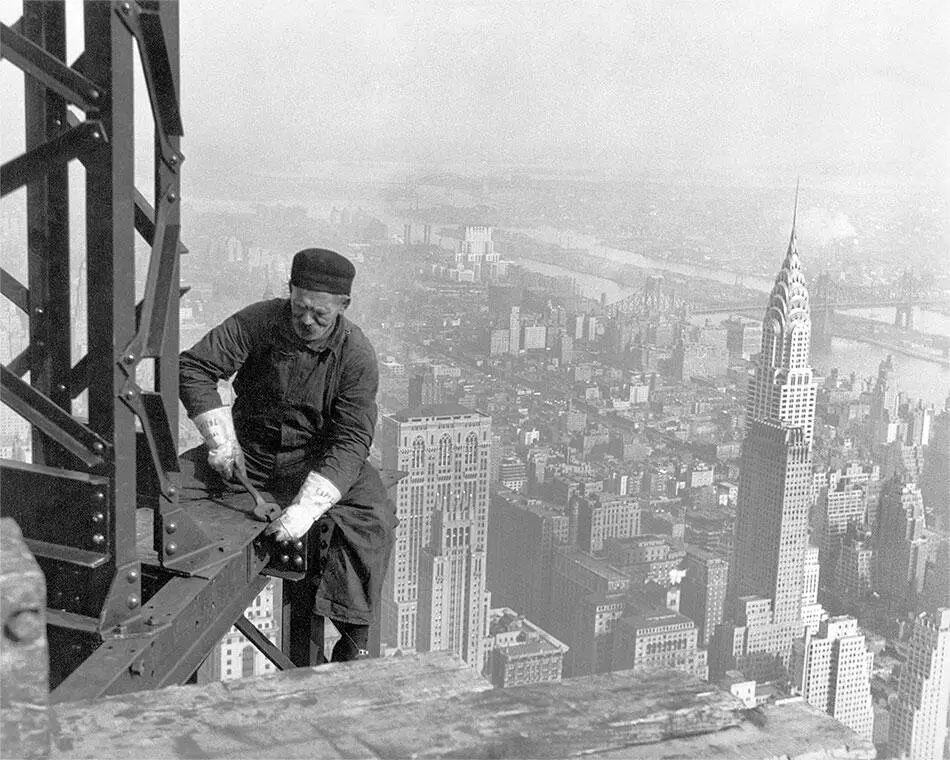

Рис. 7.4.3. Рабочий свинчивает конструкции Эмпайр-стейт-билдинг. Нью-Йорк, США. 1930 г. [332]

Рис. 7.4.4. Гаранти-билдинг (Пруденшелбилдинг). Архитекторы Данкмар Адлер, Луис Генри Салливен. 1894–1895 гг. Буффало, США. Коллекция Филипа и Урсулы А. Ларсон [333]

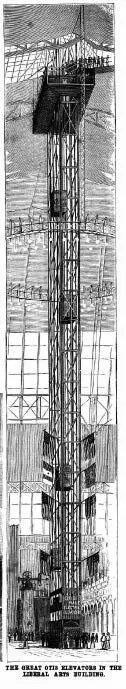

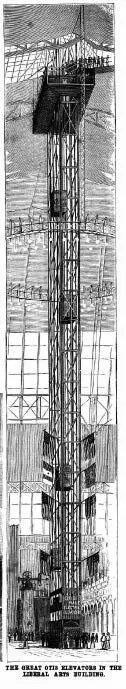

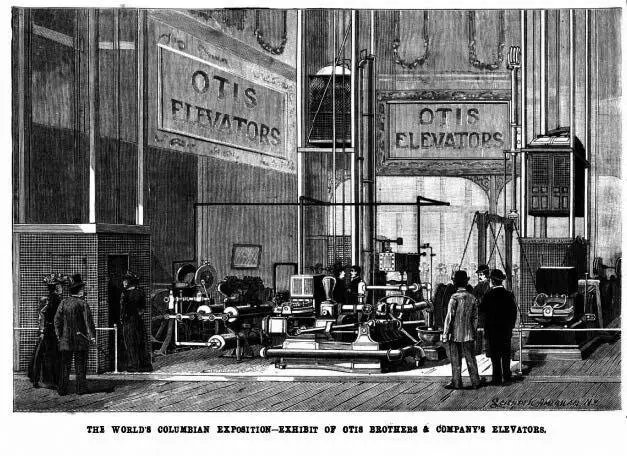

Рис. 7.4.5. Экспозиция компании Otis Elevators на Всемирной Колумбовской выставке в Чикаго. США. 1893 г. [334]

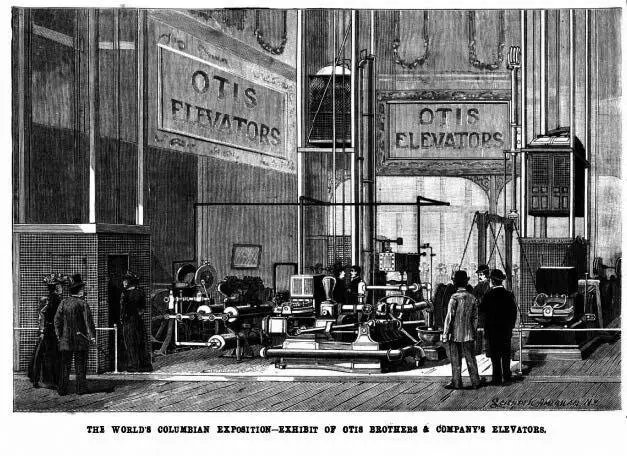

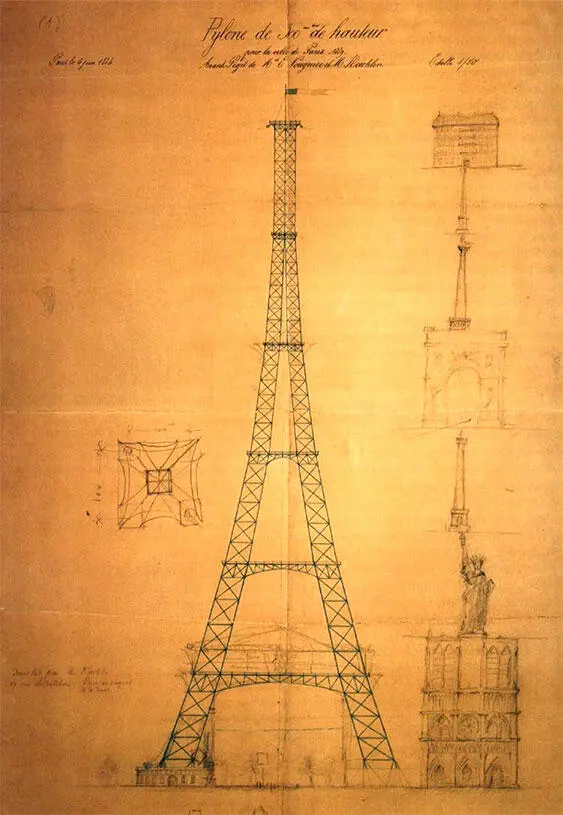

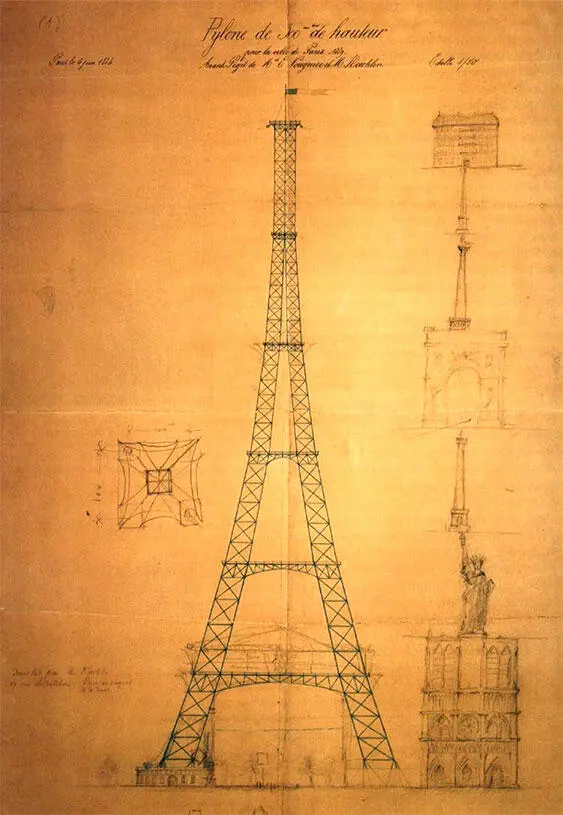

Вообще, металл дал архитекторам и инженерам (а эти две профессии все больше и больше отдалялись друг от друга) совершенно новые возможности. Можно было строить очень высокие сооружения. Например, Эйфелева башня – это не только флагшток или огромная антенна, чем она оказалась в итоге; по существу данная конструкция является гигантской опорой для виадука. Проектированием таких конструкций в основном и занималась фирма Гюстава Эйфеля. Башня высотой 300,65 м наглядно демонстрировала достижения технического прогресса на Всемирной выставке в Париже 1889 г. На той же площадке архитектор Ф. Л. Дютер и инженер В. Контамен представили публике еще один выдающийся проект – павильон «Галерея машин». Это был потрясающий аттракцион: 200 посетителей одновременно размещались на платформе, которая подобно портальному крану двигалась над размещенными в павильоне действующими промышленными механизмами. Торжество индустриального мира представало перед зрителями воочию и вполне осязаемо. Однако не меньшим чудом было и само здание павильона – стальная базилика, нефы которой перекрывались арочными конструкциями на шарнирных (приходилось учитывать коэффициент теплового расширения) опорах. Применение новейших конструкций позволило создать пролет шириной 115 м при высоте в 45 м. Длина сооружения составила 420 м, хотя, разумеется, могла быть продолжена и дальше.

Рис. 7.4.6. Эйфелева башня. Первоначальный эскиз. Инженеры Морис Кёхлен и Эмиль Нугье. 1884 г. Париж, Франция [335]

Рис. 7.4.7. Галерея машин на Всемирной выставке в Париже. Архитектор Фердинанд Луи Дютер, инженер Виктор Контамен. 1889 г. Франция [336]

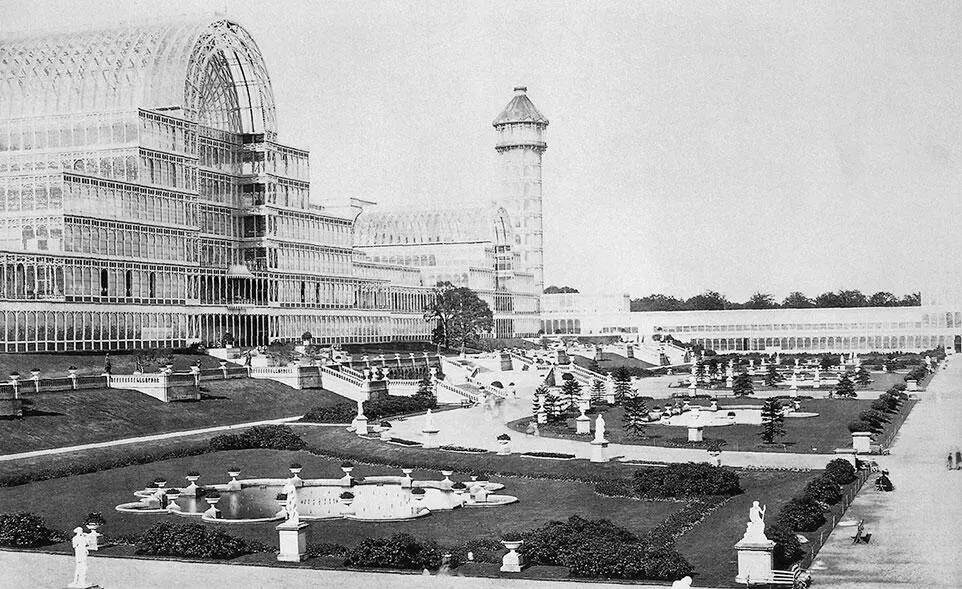

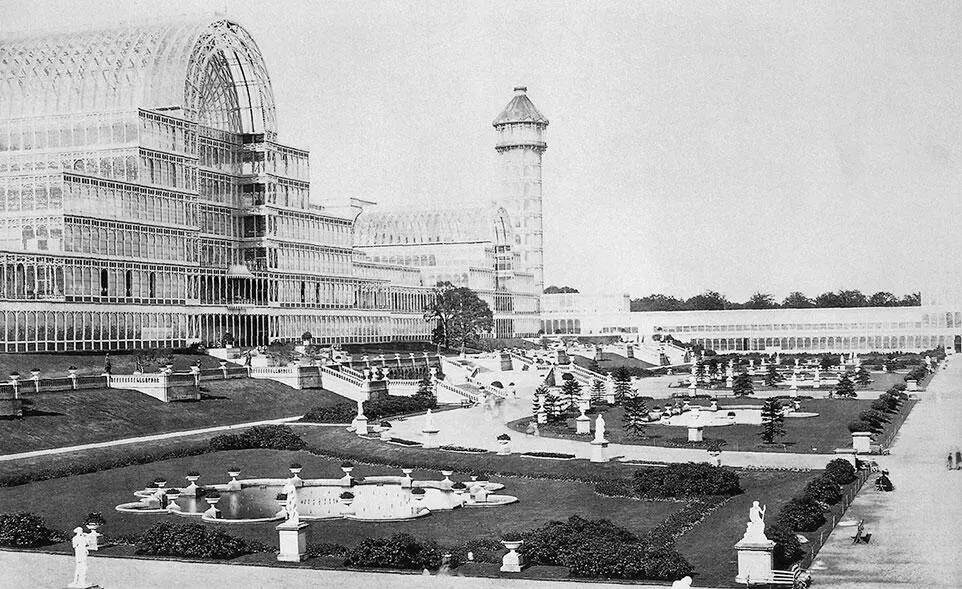

Всемирные выставки, на которых в промежутках между войнами цивилизованный мир демонстрировал свои достижения, не раз становились знаковыми событиями в истории архитектуры. Так, на Всемирной выставке в Лондоне 1851 г. (The Great Exhibition of the Works of In dustry of All Nations – Великая выставка промышленных работ всех народов) перед восхищенными зрителями предстал настоящий Хрустальный дворец, даже более величественный, чем мог быть построен героями старых сказок. Огромный павильон демонстрировал возможности нового строительного материала – стекла. Витражи вместо стен, как известно, применялись и раньше, с XII века. Однако тогда, особенно если смотреть снаружи, облик здания прежде всего формировал каменный каркас. Теперь же стены стали полностью стеклянными, ажурные чугунные переплеты были скорее вспомогательным декорирующим элементом, данью эклектическим вкусам эпохи. Бескрайние прозрачные плоскости воспринимались гранями кристалла. Здание, по существу являвшееся гигантской оранжереей (по условиям конкурса, оно должно было вместить и сохранить огромные вязы Гайд-парка), достаточно неожиданно для этой практичной эпохи стало символом лучезарных идеалов, манящих в прекрасное будущее.

Рис. 7.4.8. Хрустальный дворец после переноса в район Сайденхем. Архитектор Джозеф Пакстон. 1854 г. Лондон, Великобритания. Фотография Филиппа Генри Деламотта. 1859–1860 гг. Музей Виктории и Альберта [337]

Главным автором и вдохновителем строительства Хрустального дворца стал вовсе не архитектор, а садовник – Джозеф Пакстон, до того занимавшийся теплицами. Интересно, что садовником был и другой человек, совершивший одно из важнейших открытий в строительных технологиях, причем практически в то же время. Речь идет о Жозефе Монье, чей бизнес был очень далек от строительства: он продавал растения, в том числе довольно крупные, например пальмы. Естественно, горшки и кадки с землей легко бились при транспортировке и даже просто под напором могучих корней. Монье пробовал укреплять стенки строительным раствором (после падения Римской империи вяжущие смеси были надолго забыты, однако вновь появились во второй половине XVIII века), но это не давало желаемого результата. Наконец, он обернул горшок каркасом из железной проволоки, а для красоты обмазал его цементом. Результат оказался более чем успешным: выяснилось, что нужно приложить немало усилий, чтобы нанести хоть какой-то вред емкости из армированного бетона. Предприимчивый садовник довольно быстро понял, что изобретенный им материал можно использовать не только в садоводстве, и в 1867 г. запатентовал метод литья готовых строительных деталей. Позже он продал права профессиональным инженерам, разработавшим теорию рационального расположения арматуры, что позволило надежно связывать несущие и несомые конструкции и безопасно перекрывать колоссальные пространства.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу