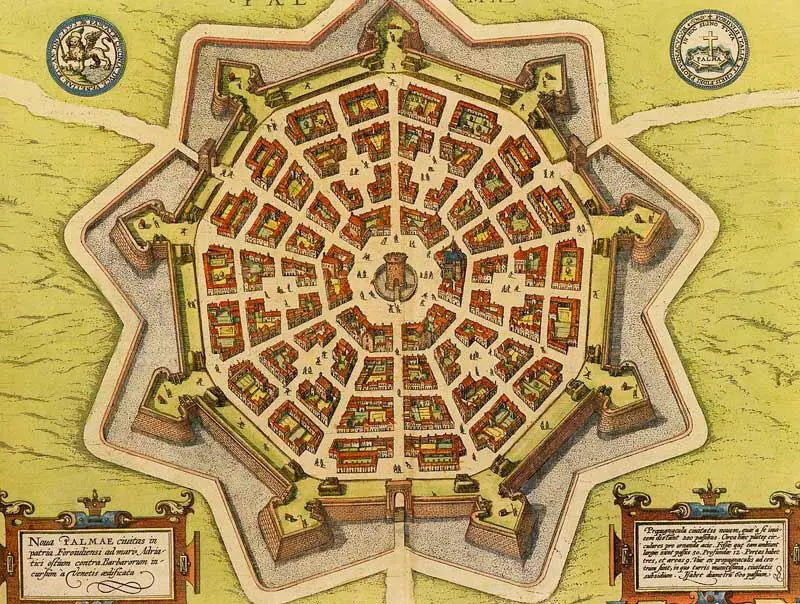

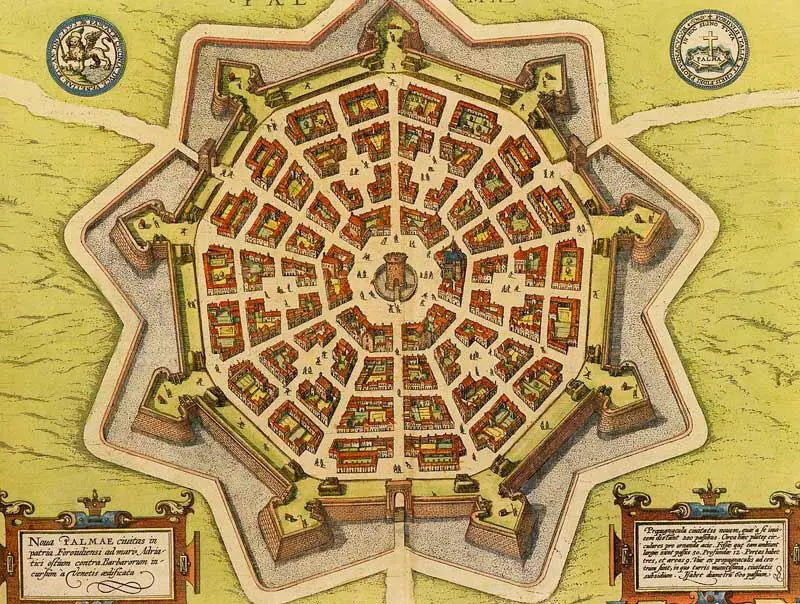

Рис. 7.3.6. Франц Хогенберг. План города Пальманова из картографического издания «Атлас городов земного мира». 1598 г. [267]

Новые здания, заселенные столь достойными обитателями, необходимо было соответствующим образом оформить. Вопрос об образце тут не вставал: итальянским гуманистам не нужно было долго искать подходящие примеры из прошлого, стоило просто обратиться к собственным предкам. Античность жила рядом, и не только в руинах старинных зданий. Главное, что связывало с великим наследием, делало его по праву своим, – это латынь. Ее должен был знать любой образованный человек; более того, звуки этой речи постоянно слышали все жители Европы, посещая мессу. Жизнь древнего языка не прерывалась ни на один день, хотя рядом формировались и новые, национальные, в том числе итальянский, чья мелодичность уже была оценена поэтами.

Конечно, латынь изрядно подпортилась за тысячу лет малограмотного употребления, поэтому первой увлекательной задачей, которую поставили перед собой воспитатели uomo universale , стала пропаганда красоты и ясности языка Цицерона и других гениев античной словесности. Более всего в этом преуспел Лоренцо Валла (1407–1457), по существу основатель классической филологии. Латынь Античности он блестяще выучил еще в молодости. Главным достижением прославленного гуманиста было то, что он не только прекрасно знал грамматику, но и великолепно чувствовал красоту чеканной фразы. Это позволило ему написать знаменитую книгу «О красотах латинского языка», приобщившую к тонкостям классической речи не одно поколение гуманистов. Другое его сочинение, «Рассуждение о подложности Константинова дара» продемонстрировало скрытые возможности гуманитарных наук. Анализируя стилистику текста и выявляя ошибки и корявые фразы, Лоренцо Валла убедительно показал, что знаменитый документ, на который столетиями ссылалась Римская церковь, обосновывая свои претензии на светскую власть в Европе, вообще не мог быть создан в IV веке. Он же, кстати, впервые составил обычную ныне триаду изящных искусств «живопись – скульптура – архитектура», подняв тем самым статус художников и архитекторов от ремесленников до творцов.

Вообще, филология в те годы оказалась, пожалуй, наукой более опасной, чем физика с ее ядерными бомбами в XX веке. За изучением латыни последовали переводы Библии на доступные простым людям языки. Ознакомившись с текстом, многие решили, что католические священники трактуют Священное Писание не вполне корректно по отношению к оригиналу и, более того, что в нем ничего не сказано об обязательности существования института служителей церкви вообще (Мартин Лютер, например, полагал, что возможно «всеобщее священство»). Таким образом, само право церкви на власть в Европе было поставлено под сомнение. Последовавшие затем религиозные войны, кровопролитные и жестокие, тоже являются неотъемлемой частью культурного фона той эпохи.

Итак, на территории Италии деятели искусства всегда существовали в среде античного наследия, языковой и, если можно так выразиться, «артефактной». Вопрос же состоит в том, насколько сознательно они к этому наследию обращались. Нужно отметить, что по отношению к этой проблеме в эпоху Нового времени складывается принципиально иная, чем прежде, ситуация. Архитекторы и художники, равно как и их заказчики, впервые чувствуют, что вправе сами выбирать, какое стилевое направление – «манеру» – им использовать. Нам же важно следующее: когда первый историк искусств Джорджо Вазари (1511–1574) говорит о живописи флорентийского мастера Чимабуэ (ок. 1240 – ок. 1302), что она создана в греческой манере (похожей на византийские произведения), то он, само собой, подразумевает свободу выбора этой манеры, или, говоря современным языком, стиля. Таким образом, в его понимании в искусстве можно как оставаться верным старым традициям, так и искать новые пути.

С данного момента то, что мы называем эволюцией стилей, приобретает несколько иной, чем раньше, смысл. Отныне творческие люди не только слепо подчиняются неумолимым законам исторического развития искусства, но и сознательно (хотя и коллективно) выбирают ту художественную манеру, в которой они хотели бы работать. Возможно, в степени осознанности при обращении к стилевым чертам античных произведений и состоит основное отличие «ренессансов» ранних Средних веков, таких как Каролингский или Оттоновский, от Ренессанса Нового времени. Грубо говоря, во времена Карла Великого или в эпоху романики архитекторы, скульпторы и художники стремились ремесленнически подражать своим древним предшественникам, обычно более умелым, а их ренессансные коллеги, постепенно приобретая статус вольных творцов, иногда даже титул «божественных», скорее относились к Античности как к важному сюжету в собственных произведениях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу