Снижение работоспособности экипажа на наиболее сложных этапах полета.Напряжение (физиологическое и психологическое) экипажа самолета по мере усложнения условий полета растет. Опыт показал, что наиболее ответственными и насыщенными этапами для ударного самолета являются преодоление ПВО и атака наземной цели, а для истребителя — ближний маневренный воздушный бой.

Как отмечалось, наиболее распространенным способом преодоления системы ПВО противника является полет на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Ему отдавали предпочтение и американские, и израильские истребители-бомбардировщики в локальных войнах во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Зарубежная печать сообщала, что полет с большой скоростью на малых высотах вызывал большую нагрузку на летчика. Ему было нужно одновременно пилотировать самолет, управлять его бортовыми системами, осуществлять навигацию, производить поиск цели и следить за действиями противника. Учитывая характер европейских ТВД, западные специалисты пришли к выводу, что боевые полеты самолетов тактической авиации будут также выполняться в основном на малых высотах (менее 300 м) при скоростях М = 0,5–1,2.

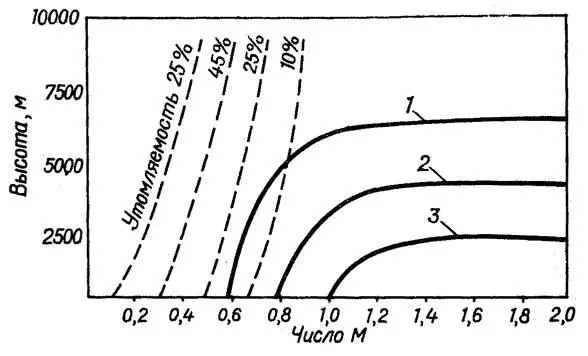

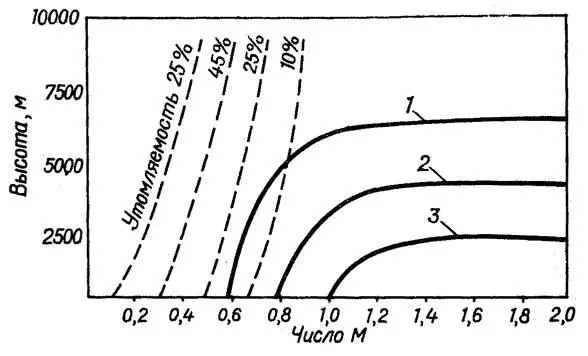

После того как во время боевых действий в Индокитае американские летчики прочувствовали все трудности маловысотного полета, в США были проведены летные испытания для определения некоторых количественных характеристик. Так, было установлено, что максимальная продолжительность полета с огибанием рельефа при визуальном контроле летчика за расстоянием до земли равна примерно 20 мин. В дальнейшем внимание его рассеивалось, реакция притуплялась, и он был вынужден переводить самолет на среднюю высоту. В результате проведенных в США исследований был разработан график (рис. 17) степени утомляемости летчика в зависимости от высоты и скорости полета в турбулентной атмосфере.

Как следует из графика, большое влияние на работоспособность летчика оказывает изменение не только высоты, но и скорости полета. Утомляемость наступает быстрее на малых скоростях (до М = 0,4), далее следует диапазон скоростей (М = 0,5–0,6), при полете на которых утомляемость минимальна, а затем физические нагрузки вновь увеличиваются и на сверхзвуковых скоростях переходят в трудно переносимые. Поэтому глубокие рейды с огибанием рельефа при преодолении ПВО совершались только на дозвуковой скорости, хотя техника рассчитывалась на большие нагрузки. Возможности самолета, таким образом, вступили в противоречие с возможностями летчика.

Рис. 17.Степень утомляемости летчика в зависимости от высоты и скорости полета:

1 — небольшие перегрузки; 2 — заметные приемлемые перегрузки; 3 — большие перегрузки

Как сообщала иностранная печать, с 1962 до 1976 г. (к концу этого периода на вооружение ВВС стран НАТО стали поступать боевые реактивные самолеты третьего поколения) по вине летного состава произошло 47,2 % летных происшествий от их общего числа. При этом почти четвертая часть из них (более 11 %) случилась при столкновении самолетов с землей на участках маршрутов полета с огибанием рельефа местности. Характерно, что в 1962–1969 гг. этот показатель был равным 11,0 %, а в 1970–1976 гг. стал 11,4 %, то есть тенденции к снижению аварийности по этой причине не наблюдалось. Западные специалисты отмечают, что, несмотря на совершенствование навигационного и пилотажного оборудования, автоматизацию систем управления полетом, человек не стал ошибаться меньше. Получив облегчение в одних сферах своей деятельности в боевом полете, он стал более загружен в других. Поэтому итог остался прежним, и земная поверхность представляет для летчика не меньшую опасность, чем огонь средств ПВО, от которого он пытается уклониться за счет снижения на предельно малую высоту.

В районе цели самолет обычно набирал высоту, но обстановка все более усложнялась, и напряжение летчика возрастало. Приходилось рассредоточиваться по трем направлениям: осуществлять поиск цели, преодолевать ПВО объекта удара и строить маневр для его атаки. Как следствие, число летных происшествий на этом этапе боевого полета было даже выше, чем при полете по маршруту на малых высотах. По данным зарубежной печати, в 1962–1969 гг. они составляли 14 %, а в 1970–1976 гг. — 12,3 % всех аварий, случившихся по вине личного состава. Едва заметную тенденцию к снижению в данном случае западные специалисты объясняют автоматизацией процессов поиска и атаки.

Читать дальше