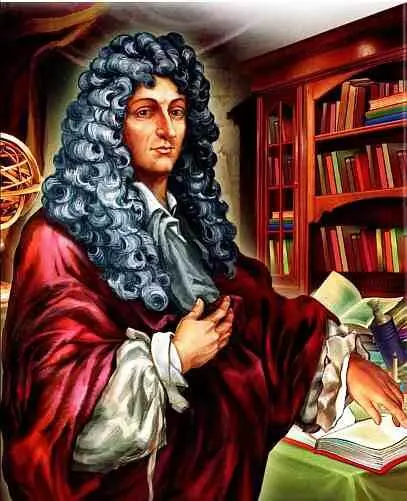

Вивиани (его имя уже упоминалось) заявил, что первенство в изобретении часов с маятником принадлежит вовсе не Гюйгенсу, а Галилею, который на много лет опередил голландца.

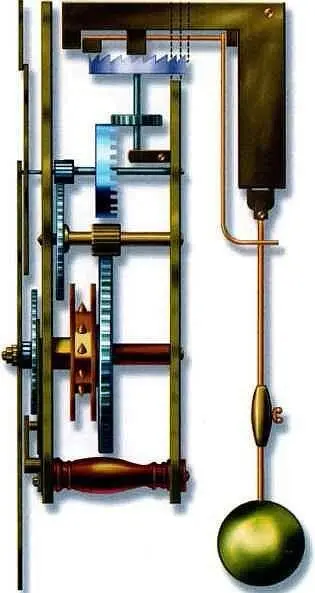

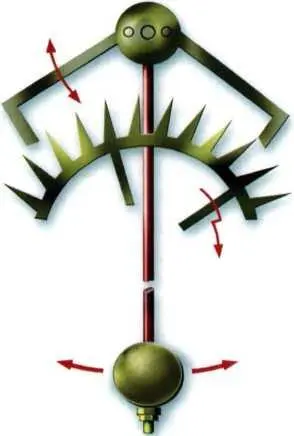

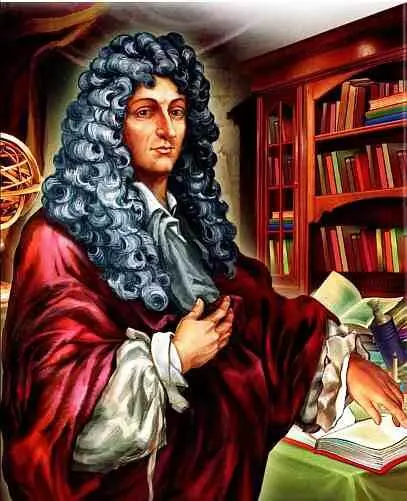

Маятниковые часы Христиана Гюйгенса со шпиндельным ходом

Гюйгенс был честным человеком и не стал отрицать первенство Галилея. Когда один французский ученый прислал ему рисунок галилеевских часов, он написал в ответ: «Вы доставили мне большое удовольствие, переслав чертеж часов, начатых Галилеем. Я вижу, что они имеют маятник, однако он применен не так, как у меня».

Гюйгенс заверял, что маятниковые часы создал совершенно самостоятельно, «руководствуясь только своим собственным умом и ничем другим», да и по устройству они сильно отличаются от часов Галилея. Он может лишь гордиться тем, что вслед за великим Галилеем пришел к той же мысли.

Хотя Гюйгенс и потерял первенство, все равно его заслуги в часовом деле, в науке о часах огромны. После него началась новая страница в истории часов.

Но каково же было устройство часов Гюйгенса?

Знаменитый голландский ученый Христиан Гюйгенс

Они, как и часы с билянцем, имели коронное колесо (только расположенное иначе, горизонтально) и шпиндель с палетами. При качании маятника связанный с ним шпиндель своими палетами так же то задерживал, то отпускал коронное колесо на один зубец, получая в ответ толчок. Это не позволяло мятнику остановиться. А вращение коронного колеса передавалось другим шестеренкам и стрелкам. Двигателем же часов по-прежнему служила гиря, подвешенная на цепочке.

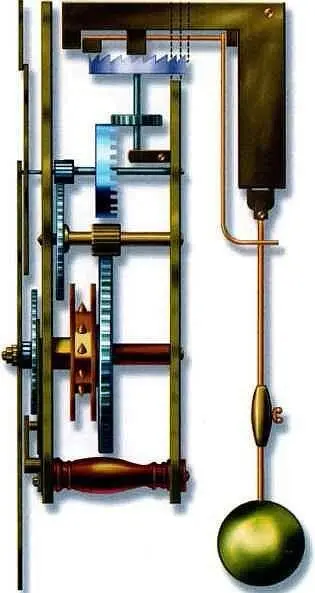

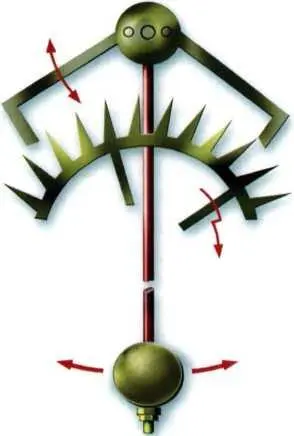

Суточная погрешность часов Гюйгенса не превышала десяти секунд, но оказалось, что можно сделать и лучше. Английский ученый Роберт Гук предложил анкерный ход — более точный, чем шпиндельный. Над зубчатым ходовым колесиком Гук поместил анкер, деталь, напоминающую маленький якорь. Соединенный с маятником, он тоже раскачивался и, цепляясь за зубцы ходового колеса, регулировал его движение. А в ответ, получая от зубцов толчки, сам раскачивал маятник.

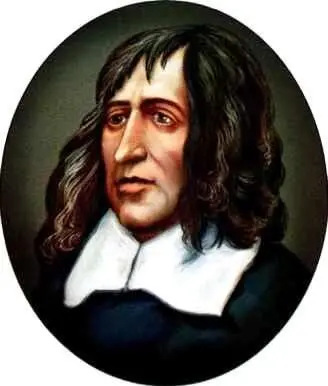

Английский ученый Роберт Гук, автор многих изобретений и открытий

Часовой механизм с анкером, изобретенный Робертом Гуком

Загадки времени: Невидимая река

В 1665 году в Англии началась страшная эпидемия чумы, и молодой ученый Исаак Ньютон, только что окончивший колледж при Кембриджском университете, был вынужден на полтора года уехать в родное местечко Вулсторп. Но это время невольного уединения стало самым счастливым и плодотворным в его жизни. Он занимался то механикой, то оптикой, то математикой. И во всем его ждали успех и великие открытия.

Именно в Вулсторпе Ньютон заложил основы физики, открыл закон всемирного тяготения. Позже он вспоминал: «Все это было в 1665 и 1666 годах, в годы чумы, ибо в те дни математика и философия волновали меня более, чем когда-либо после».

Волновала его тогда и природа времени. На этот счет у Ньютона тоже был свой взгляд. Он рассматривал Вселенную как бесконечно большое «абсолютное пространство», как неподвижную сцену, на которой происходят все события мира.

Время, по Ньютону, это невидимая река, не имеющая ни начала, ни конца, течение которой всегда постоянно. «Все движения, — писал Ньютон, — могут ускоряться и замедляться, течение же абсолютного времени изменяться не может».

И физические опыты, казалось бы, подтверждали правоту Ньютона. Но подтверждали лишь потому, что ставились при небольших скоростях и малых силах. Выяснилось это много лет спустя, когда ученые начали изучать явления в масштабах Вселенной. Тогда-то и стали известны новые, поразительные свойства времени, далекие от представлений Ньютона.

Во времена, которые получили название Средних веков, все ремесленники стремились объединиться в цехи. Булочники — в цех булочников. Портные — в цех портных. Сапожники — в цех сапожников. Стремились к этому и часовщики. Вместе было легче отбиваться от конкурентов, бороться за привилегии, исключительные права производить и продавать свои товары.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Никита Черненко - Надгробие для живых [litres самиздат]](/books/436954/nikita-chernenko-nadgrobie-dlya-zhivyh-litres-samizd-thumb.webp)